پu‚Q”Nگ¶ڈ¬ک_•¶چu‰‰‰ïپvپi‚RŒژ‚T“ْپj

پ@

پ@‚RŒژ‚T“ْپAٹwŒ¤‚و‚èچuژt‚جگوگ¶‚ً‚¨ڈµ‚«‚µپA‚Q”Nگ¶‚ً‘خڈغ‚ئ‚µ‚½ڈ¬ک_•¶چu‰‰‰ï‚ھچs‚ي‚ê‚ـ‚µ‚½پB

چu‰‰‰ï‚إ‚حپAژه‚ةگiٹw‚ة‚¨‚¯‚éژu–]——Rڈ‘‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚²چu‹`‚¢‚½‚¾‚«پA‚»‚جڈd—vگ«پAچ\گ¬‚âڈ‘‚«•ûپA‚ـ‚½ژu–]——Rڈ‘‚ًƒxپ[ƒX‚ئ‚µ‚½–تگع‘خچô‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚à‚¨کb‚¢‚½‚¾‚«‚ـ‚µ‚½پB

پ@‚Q”Nگ¶‚à‘پ‚¯‚ê‚خ”N“à‚ة‘چچ‡Œ^‘I”²‚âٹwچZگ„‘E‚ب‚ا‚ج“üژژ‚ئ‚ب‚è‚ـ‚·پBژ©•ھ‚جگiکHژہŒ»‚ج‚½‚ك‚ةچ،“ْ‚جچu‰‰‰ï‚ً—LŒّ‚ةٹˆ—p‚µ‚ؤ—~‚µ‚¢‚ئ‚±‚ë‚إ‚·پB

پھڈم‚ض

پu‘²‹ئژ®پvپi‚RŒژ‚P“ْپj

پ@

پ@‚RŒژ‚P“ْ‚ة‘و77‰ٌ‘²‹ئڈطڈ‘ژِ—^ژ®‚ھ‹“چs‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پBچD“V‚ةŒb‚ـ‚ê‚R”Nگ¶‚ج‘²‹ئ‚ة‚س‚³‚ي‚µ‚¢“ْکa‚إ‚µ‚½پB

پ@‘²‹ئڈطڈ‘ژِ—^ژ®‚جŒمپA“¯‹‰گ¶‚â’S”C‚جگوگ¶‚ئ‚ج•ت‚ê‚ًگة‚µ‚ف‚ب‚ھ‚çچ‚چZگ¶ٹˆچإŒم‚جƒzپ[ƒ€ƒ‹پ[ƒ€‚ً‰ك‚²‚·ژp‚ھˆَڈغ“I‚إ‚µ‚½پB‰ھ’J“ىچ‚چZ‚إ‰ك‚²‚µ‚½‚±‚ج‚R”Nٹش‚حپA‚و‚¢ژv‚¢ڈo‚ئ‚ب‚邾‚¯‚إ‚ب‚پAچ،Œم‚جٹF‚³‚ٌ‚جگlگ¶‚ج‘b‚ئ‚ب‚邱‚ئ‚إ‚µ‚ه‚¤پB

پ@‚R”Nگ¶‚جٹF‚³‚ٌپA‚²‘²‹ئ‚¨‚ك‚إ‚ئ‚¤‚²‚´‚¢‚ـ‚·پB

پھڈم‚ض

پuٹwچZ•]‹cˆُ‰ïپvپi‚QŒژ17“ْپj

پ@

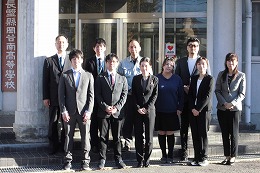

پ@‚QŒژ17“ْپA‘و‚Q‰ٌٹwچZ•]‹cˆُ‰ï‚ًچs‚¢‚ـ‚µ‚½پB—كکa‚U”N“x‚ج–{چZ‚جژو‚è‘g‚ف‚ة‚آ‚¢‚ؤپA‚V–¼‚جٹwچZ•]‹cˆُ‚جٹF‚³‚ـ‚©‚炲ˆسŒ©‚ً‚¢‚½‚¾‚«پA‘چٹ‡‚ً‚¢‚½‚µ‚ـ‚µ‚½پB

پ@چ،‰ٌ‚حپA‰ï‚ةگو—§‚؟پAگو“ْ–kگM‰z‘ه‰ï‚ةڈoڈꂵ‚ؤ‚«‚½•ْ‘—•”‚ھ•]‹cˆُ‚ج•ûپX‚ً‘O‚ةپA•ٌچگ‚ًŒ“‚ث‚½”•\‚ًچs‚¢‚ـ‚µ‚½پB‚Q–¼‚جگ¶“k‚ھƒAƒiƒEƒ“ƒX‚جژہ‰‰‚ًچs‚¢پA‚ـ‚½‘†’ّ•”‚ًƒ‚ƒ`پ[ƒt‚ة‚µ‚½•ْ‘—•”گ§چى‚جپu‰ھ’J“ىچ‚چZ‚جCMپv‚ً—¬‚µ‚ـ‚µ‚½پB

‚¢‚¸‚ê‚à‚»‚جٹ®گ¬“x‚جچ‚‚³‚ة•]‹cˆُ‚ج•ûپX‚©‚çڈـژ^‚جگ؛‚ھڈم‚ھ‚è‚ـ‚µ‚½پB—ˆ”N“x‚ةŒü‚¯پA‚و‚èˆê‘w‚»‚ج‹Zڈp‚ً–پ‚¢‚ؤ‚¢‚Œˆˆس‚ھ‚إ‚«‚½‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB

پھڈم‚ض

پu‚Qٹw”Nƒyƒ“ƒL“h‚èپvپi‚QŒژ13“ْپj

پ@

پ@‚QŒژ‚U“ْپE13“ْ‚ئ‚QڈT‚ة‚ي‚½‚èپA‚Q”Nگ¶‚ھچZژة‚جڈC‘U‘جŒ±‚ً‚µ‚ـ‚µ‚½پB

ڈي“ْچ ‚و‚èژ©•ھ‚½‚؟‚ھژg‚ء‚ؤ‚¢‚éکL‰؛‚ج•ا‚ً’†گS‚ةƒyƒ“ƒL“h‚è‚ً‚µ‚ـ‚µ‚½پBچZ—p‹Zژt‚جگوگ¶‚ةƒAƒhƒoƒCƒX‚ً‚¢‚½‚¾‚«‚ب‚ھ‚çپAƒ}ƒXƒLƒ“ƒOƒeپ[ƒv‚ً’£‚ء‚½ŒمپA“h‘•‚ج‚ذ‚رٹ„‚ê‚â”چ—£‰سڈٹ‚ةƒyƒ“ƒL‚ً“h‚ء‚ؤ‚¢‚«‚ـ‚µ‚½پB

‹Mڈd‚بŒoŒ±‚ة‚ب‚ء‚½‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB•¨‚ً‘هگط‚ة‚·‚éگSپAŒ’‚â‚©‚ةˆç‚ء‚ؤ‚ظ‚µ‚¢‚إ‚·‚ثپB

پھڈم‚ض

پu‚Pٹw”N’T‹†ٹwڈK‚و‚èپvپi‚PŒژ30“ْپj

پ@

پ@‚Pٹw”N‚إ‚حپA‚RŒژ––‚ة—\’肵‚ؤ‚¢‚é’†ٹش”•\‰ï‚ةŒü‚¯پAƒOƒ‹پ[ƒv‚ة•ھ‚©‚ꂽڈ¬”•\‰ï‚ًچs‚¢‚ـ‚µ‚½پB

ƒNƒ‰ƒX‚ً‰z‚¦‚ؤپAڈoگب”شچ†‚ھ“¯‚¶ژز‚ھڈW‚ـ‚ء‚½ƒOƒ‹پ[ƒv”•\‚إ‚ ‚ء‚½‚½‚كپAچإڈ‰‚ح‚â‚â‹ظ’£‚µ‚½–تژ‚؟‚إƒXƒ^پ[ƒg‚µ‚ـ‚µ‚½پBچإڈ‰‚ة24ژٹشˆب“à‚ة‚ ‚ء‚½پu—ا‚©‚ء‚½‚±‚ئپiGoodپjپv‚âپuگV‚µ‚¢”Œ©پiNewپjپv‚ًˆêگl‚P•ھ‚إ”•\‚µچ‡‚¢پAƒAƒCƒXƒuƒŒƒCƒN‚ئ‚ب‚éژٹش‚ً‚ئ‚è‚ـ‚µ‚½پB

‹ظ’£‚à‚ظ‚®‚ꂽ‚ئ‚±‚ë‚إپAچإ‹ك‚ج‘چ’T‚جژٹش‚إڈ€”ُ‚µ‚ؤ‚«‚½ƒvƒچƒWƒFƒNƒg‚ج”•\‚ًچs‚¢‚ـ‚µ‚½پB‚»‚ꂼ‚ê‚ھ‘¼ژزچvŒ£‚ئ‚ب‚é‚و‚¤‚بƒvƒچƒWƒFƒNƒgƒeپ[ƒ}‚ًچl‚¦پA–â‚¢پA‰¼گà‚ً‚½‚ؤƒAƒNƒVƒ‡ƒ“ƒvƒ‰ƒ“‚ًچl‚¦‚é“ىچ‚گ¶‚جپu‚؟‚ه‚±‚ء‚ئƒ}ƒCƒvƒچƒWƒFƒNƒgپvپAٹeگl‚ھƒ^ƒuƒŒƒbƒg‚إƒXƒ‰ƒCƒh“™‚ًچىگ¬‚µپAƒOƒ‹پ[ƒv‚جگl‚½‚؟‚ةژ©•ھ‚جچl‚¦‚ً”MگS‚ةŒê‚è‚©‚¯‚ؤ‚¢‚éژp‚ھ‚ئ‚ؤ‚àˆَڈغ“I‚إ‚µ‚½پB

‚RŒژ‚ةŒü‚¯پA‚و‚¢ƒXƒeƒbƒv‚ھ“¥‚ك‚½‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB

پھڈم‚ض

پu‹¤’تƒeƒXƒgچإڈIژw“±پvپi‚PŒژ17“ْپj

پ@

پ@‚PŒژ17“ْپA‚R”Nگ¶‚ح‹¤’تƒeƒXƒg‚ً—‚“ْ‚ةچT‚¦پAٹeƒNƒ‰ƒX’S”C‚ة‚و‚鋤’تƒeƒXƒg‚جچإڈIٹm”F‚ھچs‚ي‚ê‚ـ‚µ‚½پB

–{چZ‚إ‚حگiکHŒW‚â‚Rٹw”N‚ً’†گS‚ةپAگـ‚ةگG‚ê‚ؤژَŒ±‚ةŒü‚¯‚½کb‚ً‚µ‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½‚ھپA–{ٹi“I‚بژَŒ±ƒVپ[ƒYƒ“‚ً‘O‚ةپAŒً’تژ–ڈî“™‚ة‚و‚èƒeƒXƒgٹJژnژٹش‚ةٹش‚ةچ‡‚ي‚ب‚¢ڈêچ‡‚ج‘خڈˆ•û–@‚âژہچغ‚جژَŒ±‚ة‚¨‚¯‚éƒ}پ[ƒN•û–@‚جڈ”’چˆسپAگSچ\‚¦‚ب‚اپAچו”‚ة‚ي‚½‚èچإڈIٹm”F‚ً‚µ‚ـ‚µ‚½پB

پ@‹¤’تƒeƒXƒg‚ح“ْڈي‚ئ‚حˆظ‚ب‚éٹآ‹«‚ج’†‚إژہژ{‚³‚ê‚ـ‚·پB‚¢‚و‚¢‚وژn‚ـ‚éژَŒ±ƒVپ[ƒYƒ“‚إ‚·‚ھپA–{“ْ‚جکb‚ً‹¹‚ةپA—ژ‚؟’…‚¢‚ؤڈو‚èگط‚ء‚ؤ‚ظ‚µ‚¢‚ئ‚±‚ë‚إ‚·پB‚R”Nٹش‚ج•×ٹw‚جگ¬‰ت‚ً”ٹِ‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB

پھڈم‚ض

پu‘sچs‰ïپE‘SچZڈW‰ïپvپi12Œژ26“ْپj

پ@

پ@12Œژ26“ْ‚ج”N––چإڈI“ْ‚ة‘sچs‰ï‚ئ‘SچZڈW‰ï‚ھچs‚ي‚ê‚ـ‚µ‚½پBٹ¦‚³‚âٹ´گُڈا‚ض‚ج‘خچô‚ئ‚µ‚ؤ•ْ‘—‚ة‚ؤچs‚¢‚ـ‚µ‚½پB

‘sچs‰ï‚إ‚حپA‘Sچ‘‘چ‘ج‚ضڈoڈê‚·‚éƒXƒPپ[ƒg•”پAگو“ْ‚جگVگlƒRƒ“ƒeƒXƒg‚جŒ‹‰تپA–kگM‰z‘ه‰ï‚ض‚جڈoڈê‚ھŒˆ‚ـ‚ء‚½•ْ‘—•”‚ة”M‚¢ƒGپ[ƒ‹‚ھ‘،‚ç‚êپA‚ـ‚½—¼•”ٹˆ‚ج‘م•\ژز‚©‚ç‚àٹ´ژس‚ج‹Cژ‚؟‚ئگV‚½‚بŒˆˆس‚ھŒê‚ç‚ê‚ـ‚µ‚½پB‚±‚ê‚ـ‚إ‚ج—ûڈK‚جگ¬‰ت‚ً‘¶•ھ‚ة”ٹِ‚µپAژ‚ء‚ؤ‚¢‚éژ©•ھژ©گg‚ج—ح‚ً‘S‚ؤ‚ش‚آ‚¯‚ؤ‚«‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB

‘±‚‘SچZڈW‰ï‚إ‚حپAچZ’·گوگ¶‚و‚èچ،”N1”N‚ً‘چٹ‡‚·‚éچuکb‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB“~‹x‚ف‚ًŒ³‹C‚ة‚·‚²‚µپA—كکa‚V”N‚à‚ـ‚½ٹˆ—ح‚ة–‚؟‚½ٹwچZگ¶ٹˆ‚ھ‘—‚ê‚é‚و‚¤ٹè‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پھڈم‚ض

پuگ}ڈ‘ٹظƒvƒ‰ƒlƒ^ƒٹƒEƒ€پvپi12Œژ18“ْپj

پ@

پ@12Œژ18“ْپAگ}ڈ‘ˆدˆُ‰ï‚جٹé‰و‚ة‚و‚éƒvƒ‰ƒlƒ^ƒٹƒEƒ€گ¯‹َٹسڈـ‰ï‚ًچs‚¢‚ـ‚µ‚½پB”ھƒ–ٹxژ©‘R•¶‰»‰€‚و‚è“n•س—l‚ً‚¨ڈµ‚«‚µپAƒAƒhƒoƒCƒX‚ً‚¢‚½‚¾‚«‚ب‚ھ‚çگ}ڈ‘ٹظ‚ةƒhپ[ƒ€ڈَ‚جƒvƒ‰ƒlƒ^ƒٹƒEƒ€‚ًگف’u‚·‚é–{ٹi“I‚ب‚à‚ج‚ئ‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB

پ@ٹسڈـ‰ï‚إ‚حپA–{چZگ¶“k‚ھ‘I‹ب‚µ‚½‹ب‚ً—¬‚µ‚ب‚ھ‚çپA“n•س—l‚ةچu‰‰‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚½‚¾‚«‚ـ‚µ‚½پBژQ‰ء‚µ‚½گ¶“k‚½‚؟‚حپAگS’n‚و‚¢‰¹ٹy‚ج’†‚إƒvƒ‰ƒlƒ^ƒٹƒEƒ€‚جگ¯‹َ‚ة–£—¹‚³‚êپA“n•س—l‚ج‚¨کb‚ةٹ´–ء‚ًژَ‚¯‚é‘f“G‚بژٹش‚ً‰ك‚²‚µ‚ـ‚µ‚½پB

پ@“n•س—l‚©‚çپA“ىچ‚گ¶‚ةˆ¶‚ؤژں‚ج‚و‚¤‚بƒRƒپƒ“ƒg‚ً‚¢‚½‚¾‚«‚ـ‚µ‚½پB

پ@گz–K‚حگ¯‹َ‚ھ‚«‚ê‚¢‚ب‚ئ‚±‚ë‚ب‚ج‚إپAگ¯‚ًŒ©‚é‹@‰ï‚ً‘‚₵‚ؤ‚ظ‚µ‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پBچ،‰ٌ‚جƒvƒ‰ƒlƒ^ƒٹƒEƒ€ٹسڈـ‚©‚çƒٹƒAƒ‹‚جگ¯‹َ‚ة‹»–،‚ً‚à‚؟پA‹َ‚ًŒ©ڈم‚°‚ؤ‚ظ‚µ‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB‚»‚µ‚ؤپAگ¯‹َ‚ًٹ´‚¶‚ؤ‚ظ‚µ‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB

پھڈم‚ض

پu‘و14‰ٌ گz–Kچ‚چZ”üڈp“Wپvپi12Œژ‚T“ْپ`12Œژ‚W“ْپj

پ@

پ@12Œژ‚S“ْپA”üڈp•”ˆُ‚X–¼‚حٹ–ىژs–¯ٹظ‚إچs‚ي‚ꂽگz–Kچ‚چZ”üڈp“W‚جڈ€”ُ‚ةژQ‰ء‚µ‚ـ‚µ‚½پB‚T“ْ‚و‚èٹJچأ‚³‚ê‚é“Wژ¦‰ï‚ةگو—§‚ء‚ؤچs‚ي‚ꂽٹسڈـ‰ï‚ة‚حپAگz–K’n‹و‚VچZ‚ج”üڈp•”ˆُ‚ھڈW‚¢پAچى•i‚ج‘ٹŒفٹسڈـ‚ًچs‚¢‚ـ‚µ‚½پB

”ا‚²‚ئ‚ةƒtƒ@ƒVƒٹƒeپ[ƒ^پ[‚جگiچs‚ج‚à‚ئپAٹسڈـژز‚©‚ç‚حچى•i‚©‚çٹ´‚¶‚½ˆَڈغ‚ًگ§چىژز‚ة“`‚¦پAگ§چىژز‚©‚ç‚ح‰ًگà‚âگ§چى”éکb‚ًٹسڈـژز‚ة”âکI‚·‚é‚ب‚اپAپuٹGپv‚ً‰î‚µ‚ؤ“ْپXٹ´‚¶‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ًŒê‚èچ‡‚¢پAŒً—¬‚ًگ[‚ك‚ـ‚µ‚½پBڈ‰‘خ–ت‚جگ¶“k‚خ‚©‚è‚إ‚µ‚½‚ھپA”üڈpˆ¤چDژز‚ا‚¤‚µپAکa‹C‚ ‚¢‚ ‚¢‚ئ‚µ‚½•µˆح‹C‚ج’†‚إ—Lˆس‹`‚بˆê“ْ‚ً‘—‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚µ‚½پB

پ@“Wژ¦‰ïچإڈI“ْ‚ة‚ح’·–ىŒ§چ‚چZ”üڈp“W‚ض‚جگ„‘Eچى•i‘Iچl‰ï‚ھچs‚ي‚ê‚ـ‚µ‚½پB–{چZ‚©‚ç‚حپA‚Q”Nگ¶‚ج•ذ–ى‘¾گ¹‚³‚ٌ‚ج—§‘جچى•iپuڈ¬‚³‚¢ڈHپv‚ئ‚P”Nگ¶‚ج‹SŒEچت—ˆ‚³‚ٌ‚جگ…چت‰وپu–éٹCپv‚ج‚Qچى•i‚ھگ„‘E‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پB

’·–ىŒ§چ‚چZ”üڈp“W‚حپA‚PŒژ10پi‹àپjپ`1Œژ13“ْپiŒژپEڈjپj‚ج‚S“ْٹشپiٹْٹش’†9:00پ`17:00/چإڈI“ْ‚ح13:00‚ـ‚إپjپAڈم“cژs—§”üڈpٹظƒTƒ“ƒgƒ~ƒ…پ[ƒ[‚إٹJچأ‚³‚ê‚ـ‚·پB

پھڈم‚ض

پu•ْ‘—•”ƒRƒ“ƒeƒXƒg•ٌچگ‰ïپvپi12Œژ‚X“ْپj

پ@

پ@‘و43‰ٌTSB”t’·–ىŒ§چ‚“™ٹwچZگVگl•ْ‘—ƒRƒ“ƒeƒXƒg‚إگ¬‰ت‚ًژc‚µ‚½•ْ‘—•”‚ھپA12Œژ9“ْ‚ة•ٌچگ‰ï‚ًچs‚¢‚ـ‚µ‚½پB

پ@ƒRƒ“ƒeƒXƒg‚حپA11Œژ23پC24“ْ‚ة’·–ىژs‹خکJژزڈ—گ«‰ïٹظ‚µ‚ب‚ج‚«‚إچs‚ي‚êپA–{چZ•ْ‘—•”‚حژں‚ج‚و‚¤‚بگ¬گر‚ًژû‚ك‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚µ‚½پB

پy”ش‘g•”–هپzƒIپ[ƒfƒBƒIƒپƒbƒZپ[ƒWپEƒrƒfƒIƒپƒbƒZپ[ƒWپEƒeƒŒƒrƒtƒٹپ[پECM

پ@پi‚PپjƒIپ[ƒfƒBƒIƒپƒbƒZپ[ƒW•”–ه

پ@پ@پ@پu‚¨‚©‚¦‚èپ`Fƒ^پ[ƒ“پ`پv—DڈGڈـپ@–kگM‰z‘ه‰ïڈoڈê

پ@پi‚QپjƒrƒfƒIƒپƒbƒZپ[ƒW•”–ه

پ@پ@پ@پuگMڈBپI‰ھ’J”Œ©پvپڑTSBڈـژَڈـپiچإ—DڈGڈـپjپ@‘Sچ‘‘چچ‡•¶‰»چصپA–kگM‰z‘ه‰ïڈoڈê

پ@پi‚RپjCM•”–هپ@پu‹ط“÷پIپvپڑTSBڈـژَڈـپiچإ—DڈGڈـپj

پy“ا‚ف•”–هپzƒAƒiƒEƒ“ƒXپEکN“ا

پ@پi‚SپjƒAƒiƒEƒ“ƒX•”–ه

پ@پ@پ@‚Q”N –î‘ٍŒُٹى‚³‚ٌپ@پڑTSBڈـژَڈـپiچإ—DڈGڈـپjپ@‘Sچ‘‘چچ‡•¶‰»چصڈoڈê

پ@پ@پ@‚Q”N ڈ¼‰؛Œژمؤ‚³‚ٌپ@—DڈGڈـپ@–kگM‰z‘ه‰ïڈoڈê

پ@پi‚TپjکN“ا•”–ه

پ@پ@پ@‚P”N ‹¤“c‰ط“ق”T‚³‚ٌپ@—D—اڈـپ@–kگM‰z‘ه‰ïڈoڈê

•ْ‘—•”‚جٹF‚³‚ٌپA‚¨‚ك‚إ‚ئ‚¤‚²‚´‚¢‚ـ‚·پBچ،‰ٌ‚جŒ‹‰ت‚ة–‘«‚·‚邱‚ئ‚ب‚پA‚و‚èچ‚‚ف‚ً–عژw‚µ‚ؤٹو’£‚ء‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB

پھڈم‚ض

پu‚Pٹw”N‘هٹwŒ©ٹwپvپi11Œژ15“ْپj

پ@

پ@11Œژ15“ْ‚ةپA‚P”Nگ¶‚ھ‘هٹwŒ©ٹw‚ضچs‚ء‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پB

پ@چ،”N‚حپAگMڈB‘هٹwپA’·–ىŒ§—§‘هٹwپAŒِ—§گz–K“Œ‹—‰ب‘هٹwپA’·–ى‘هٹwپAڈ¼–{‘هٹwپA’·–ى•غŒ’ˆم—أ‘هٹwپA“s—¯•¶‰ب‘هٹwپAژR—œŒ§—§‘هٹw‚ج‚W‘هٹwپA10ٹw•”‚ج’†‚©‚çپAگ¶“k‚جٹَ–]‚ة‰‚¶‚½‚TƒRپ[ƒX‚ة•ھ‚©‚ê‚ؤŒ©ٹw‚µ‚ـ‚µ‚½پB

ٹe‘هٹw‚جگà–¾‚ً•·‚«پAژ{گف‚جŒ©ٹw‚âٹwگH‚ج‘جŒ±‚ً‚·‚邱‚ئ‚إپA”™‘R‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚éپw‘هٹwپx‚ً’¼‚ة”§‚إٹ´‚¶‚é‚و‚¢‹@‰ï‚ة‚ب‚ء‚½‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB

پ@‚P”Nگ¶‚à‚P”NŒم‚حگiکHٹَ–]‚ًŒإ‚كپA‚»‚جژہŒ»‚ةŒü‚¯‚ؤ‚ذ‚½‚ق‚«‚ة“w—ح‚µپA‚Q”NŒم‚ة‚حگiکH‚ھŒˆ’肵‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚إ‚µ‚ه‚¤پBچ،‰ٌ‚ج‘هٹwŒ©ٹw‚ھپA‚»‚جˆêڈ•‚ة‚ب‚ê‚خچK‚¢‚إ‚·پB

پھڈم‚ض

پu‚Qٹw”NڈCٹw—·چsپvپi11Œژ11“ْپ`14“ْپj

پ@

پ@‚Qٹw”Nچإ‘ه‚جچsژ–‚إ‚ ‚éڈCٹw—·چs‚ھ11Œژ11“ْ‚و‚è‚R”‘‚S“ْ‚ج“ْ’ِ‚إچs‚ي‚ê‚ـ‚µ‚½پBچ،”N‚àپAچً”N‚ةˆّ‚«‘±‚«پw‰«“êپx‚ةڈo‚©‚¯‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پB

ڈ‰“ْ‚ج‘پ’©‰ھ’J‚ًڈo”‚µپA‰H“c‹َچ`‚و‚è”ٍچs‹@‚ة‚ؤ‰«“ê‚ضپB’‹‰ك‚¬‚ة“’…ŒمپA‰«“ꌧ•½کa‹F”Oژ‘—؟ٹظ‚جŒ©ٹw‚ئ•½کa‚ج‘b‚ة‚ؤƒZƒŒƒ‚ƒjپ[‚ًچs‚¢‚ـ‚µ‚½پB

پ@‚Q“ْ–ع‚حپAŒك‘O’†‚ةچˆپiƒKƒ}پj‚جŒ©ٹwپiˆإ‚ج‘جŒ±پj‚â‚ذ‚ك‚ن‚è‚ج“ƒپA•½کa‹F”Oژ‘—؟ٹظ‚جŒ©ٹw‚ً’ت‚µ‚ؤ•½کaٹwڈK‚ًچs‚¢پAŒكŒم‚حٹC—m”ژŒِ‰€پA”ü‚çٹCگ…‘°ٹظ‚جŒ©ٹw‚ً‚µ‚ـ‚µ‚½پB

‚»‚µ‚ؤپA‚±‚ج“ْ‚©‚炤‚é‚ـژs‚ج–¯”‘‘جŒ±‚ة“ü‚è‚ـ‚µ‚½پB

پ@‚R“ْ–ع‚حپAŒك‘O’†‚حˆةŒvƒrپ[ƒ`‚إ‚جƒ}ƒٹƒ“‘جŒ±‚ً’†گS‚ةپAŒكŒم‚ح–¯”‘‚إ‚¨گ¢کb‚ة‚ب‚ء‚½ٹe‚²‰ئ’ë‚جƒXƒPƒWƒ…پ[ƒ‹‚ة‚ؤپA‰ئ‹ئ‘جŒ±پA—؟—‘جŒ±پA•¶‰»‘جŒ±پA“‡“àڈ„‚è‚ب‚ا’nŒ³‚ج•ûپX‚ة‚¨گ¢کb‚ة‚ب‚è‚ب‚ھ‚çپA‹Mڈd‚ب‘جŒ±‚ًچs‚¤‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚µ‚½پB

”–“ـ‚è‚إ‚ح‚ ‚ء‚½‚à‚ج‚جپA30پژ‹ك‚‚ـ‚إ‹C‰·‚ھڈم‚ھ‚èپA‹Cژ‚؟‚ج—ا‚¢‚P“ْ‚ھ‰ك‚²‚¹‚½‚و‚¤‚إ‚·پB

پ@‚S“ْ–ع‚جچإڈI“ْ‚حپAŒك‘O’†‚ةژٌ—¢ڈé‚ًŒ©ٹw‚µپA‚¨’‹‚ة‚ح“ك”e‹َچ`‚©‚ç”ٍچs‹@‚إ‹AکH‚ة‚آ‚«‚ـ‚µ‚½پB

‘OڈT‚ة‚ح‰«“ê’n•û‚ة‘ه‰J‚ھ‚ ‚èپAچs’ِ‚ًگS”z‚µ‚ـ‚µ‚½‚ھپA‚S“ْٹشƒgƒ‰ƒuƒ‹‚ب‚—\’è’ت‚è‚ةڈCٹw—·چs‚ًڈI‚¦‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚µ‚½پB—ا‚¢ژv‚¢ڈo‚ئ‚ئ‚à‚ةپAژہ‚è‚ج‘½‚¢ڈCٹw—·چs‚ة‚ب‚ء‚½‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB

پھڈم‚ض

پu‚و‚¤‚±‚»گو”yپvپi11Œژ‚V“ْپj

پ@

پ@11Œژ‚V“ْ‚ةپA‚P”Nگ¶‚ً‘خڈغ‚ئ‚µ‚½پu‚و‚¤‚±‚»گو”yپv‚ھٹJچأ‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پB

‚±‚جٹé‰و‚حپA‚³‚ـ‚´‚ـ‚بگEژي‚إٹˆ–ô‚µ‚ؤ‚¢‚é‰ھ’J“ىچ‚چZ‚ج‘²‹ئگ¶‚ًٹwچZ‚ة‚¨ڈµ‚«‚µپAŒ»چف‚جٹˆ–ô‚ة‚آ‚¢‚ؤچu‰‰‚µ‚ؤ‚¢‚½‚¾‚‚±‚ئ‚إپAژں‚ج‚و‚¤‚ب–ع“I‚ھ’Bگ¬‚³‚ê‚邱‚ئ‚ًˆسگ}‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

‡@ ‘²‹ئگ¶‚ج•ûپX‚©‚çپA‚²ژ©گg‚جگiکH‘I‘ً‚⌻چف‚ج‚¨ژdژ–‚جکb‚ً’®‚«پAگ¶“kˆêگl‚ذ‚ئ‚è‚ھژ©•ھژ©گg‚جƒLƒƒƒٹƒAƒfƒUƒCƒ“‚ً‹ï‘ج“I‚ة•`‚Œ_‹@‚ئ‚·‚éپB

‡A •،گ”‚جگو”y‚جکb‚ً’®‚‹@‰ï‚ًگف‚¯‚邱‚ئ‚إپA‹·‚¢•ھ–ى‚ة‹أ‚èŒإ‚ـ‚炸پAژ‹–ى‚ًچL‚°پAژ©•ھژ©گg‚جگiکH‚ة‚آ‚¢‚ؤچl‚¦‚éچغ‚ج•‚ًچL‚°‚éپB

‡B ’nŒ³‚ج‚³‚ـ‚´‚ـ‚ب•ھ–ى‚إٹˆ–ô‚³‚ê‚éگو”y‚جکb‚ً’®‚‚±‚ئ‚إپA’nŒ³‚ة–ك‚ء‚ؤ“‚«پA’nˆو‚ًژx‚¦‚é‚ئ‚¢‚¤گ¶‚«•û‚ج‘I‘ً‚ة‚آ‚¢‚ؤ—‰ً‚ًگ[‚كپAژ©•ھژ©گg‚جگiکH‚ًژه‘ج“I‚ةچl‚¦‚é‘ش“x‚ًˆç‚ؤ‚éپB

‡C ƒپƒ‚‚ً‚ئ‚è‚ب‚ھ‚çکb‚ً’®‚«پA•·‚¢‚½“à—e‚ً•¶ڈح‚ة‚ـ‚ئ‚ك‚ؤ“`‚¦‚邱‚ئ‚إپA•\Œ»—حپEگl‚ة“`‚¦‚é—ح‚ً‚آ‚¯‚éپB

پ@‹}‘¬‚ة•د‰»‚µ‘½—l‰»‚·‚éژذ‰ï‚ة‚ ‚ء‚ؤپAگE‹ئ‘I‘ً‚ج•‚àچ،Œم‚ـ‚·‚ـ‚·ٹg‚ھ‚ء‚ؤ‚¢‚«‚ـ‚·پB‚»‚ج’†‚إپAڈ«—ˆ‚جگE‹ئ‚ة‚آ‚¢‚ؤچl‚¦‚é—ا‚¢Œ_‹@‚ئ‚ب‚ء‚½‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB‚ـ‚½پA’nŒ³‚ج•ûپX‚ئ‚جٹض‚ي‚è‚ھگ[‚ـ‚ء‚½‚±‚ئ‚àگ¶“k‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚ح‘ه‚«‚بچàژY‚ئ‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB

پھڈم‚ض

پuژs—§‰ھ’Jگ}ڈ‘ٹظ ژq‚ا‚à“اڈ‘‚ـ‚آ‚èپvپi10Œژ26“ْپj

پ@

پ@‰‰Œ€•”‚ئگ}ڈ‘ˆدˆُ‰ï–ًˆُ‚إپAژs—§‰ھ’Jگ}ڈ‘ٹظ‚إچs‚ي‚ꂽژq‚ا‚à“اڈ‘‚ـ‚آ‚è‚ةژQ‰ء‚µپA“ا‚ف•·‚©‚¹‚ًچs‚ء‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پB

پ@—lپX‚ب’c‘ج‚ھژQ‰ء‚µ‚ؤ“ا‚ف•·‚©‚¹‚ًچs‚¤’†‚إپAگ¶“k‚½‚؟‚حگz–K’nˆو‚ة“`‚ي‚镨Œê‚ً‚ئ‚è‚ ‚°‚½ٹG–{‚â‘هŒ^ژ†ژإ‹ڈ‚ًپABGM•t‚«‚إ–K‚ꂽگeژq‚ة”âکI‚µ‚ـ‚µ‚½پBڈ‰‚ك‚ؤ‚جژQ‰ء‚إ‚µ‚½‚ھپAگl‚ة•·‚¢‚ؤ’¸‚‚½‚ك‚ة—ûڈK‚à‚µپA—ا‚¢ŒoŒ±‚ئ‚ب‚ء‚½‚و‚¤‚إ‚·پB

پھڈم‚ض

پu‘و43‰ٌگz–Kڈc’f‹•à‘ه‰ï•آ‰ïژ®‚¨‚و‚رگ¶“k‘چ‰ïپvپi10Œژ24“ْپj

پ@

پ@10Œژ24“ْ‚جLHR‚إ‚حپAگو‚¸‘و43‰ٌگz–Kڈc’f‹•à‘ه‰ï‚ج•آ‰ïژ®‚ھچs‚ي‚êپA’jڈ—‚»‚ꂼ‚ê20ˆت‚ـ‚إ‚جگ¶“k‚ھ•\ڈ²‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پB•\ڈ²‚³‚ꂽگ¶“k‚ج’Bگ¬ٹ´‚âڈ[ژہٹ´‚ة–‚؟‚½•\ڈî‚ھˆَڈغ“I‚إ‚µ‚½پB

چ،”N‚جٹ®•à—¦‚ح93پ“پB“¯‘‹‰ï‚âPTA‚جٹF—l‚ج‚²‹¦—ح‚ج’†پA‘ه‚«‚بژ–Œج‚ب‚ا‚ب‚–³ژ–‚ة•آ‰ïژ®‚ًŒ}‚¦‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚µ‚½‚±‚ئŒْ‚Œن—çگ\‚µڈم‚°‚ـ‚·پB

پ@•آ‰ïژ®‚ة‘±‚«گ¶“k‘چ‰ï‚ھٹJچأ‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پB‚¢‚و‚¢‚و‚Q”Nگ¶’†گS‚جگV–ًˆُ‚ة‚و‚é‘جگ§‚ھƒXƒ^پ[ƒg‚µ‚ـ‚µ‚½پBچ،”N“x‘O”¼‚جٹˆ“®•ٌچگ‚â‰ïŒv•ٌچگ‚ھ‘ط‚è‚ب‚‹cŒˆ‚³‚êپA‚»‚جŒمگV–ًˆُ‚جڈذ‰îپAچ،Œم‚جٹˆ“®Œv‰و‚ھ’ٌˆؤ‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پB

گV–ًˆُ‚جٹF‚³‚ٌپA“ىچ‚‚ج‚ـ‚·‚ـ‚·‚جٹˆگ«‰»‚ة‘ه‚¢‚ة—ح‚ً”ٹِ‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پBٹْ‘ز‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پھڈم‚ض

پu‘و43‰ٌگz–Kڈc’f‹•à‘ه‰ïپvپi10Œژ18“ْپj

پ@

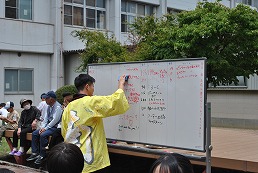

پ@10Œژ18“ْپA‘و43‰ٌگz–Kڈc’f‹•à‘ه‰ï‚ھٹJچأ‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پB‘O“ْ‚ةٹJچأژ®‚ًچs‚¢پA“–“ْ‚حچ،”N‚جچ“ڈ‹‚ھژv‚¢ڈo‚³‚ê‚é‚و‚¤‚بپA‘ج‚ً“®‚©‚·‚ة‚حڈ‚µڈ‹‚¢‚‚ç‚¢‚ج“VŒَ‚إ‚µ‚½پB

پ@Œ»چف‚جگz–Kڈc’f‹•à‘ه‰ï‚حپCڈ؛کa28”N‚ة‘و‚P‰ٌ‚ھٹJچأ‚³‚ꂽپu“V—³‹¬‹•à‘ه‰ïپv‚ً‘Oگg‚ةپAڈ”ژ–ڈî‚ة‚و‚è’†’f‚µ‚½ژٹْ‚ح‚ ‚é‚à‚ج‚جپAچ،“ْ‚ـ‚إ“`‚ي‚é“`“چsژ–‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

‘و‚P‰ٌ‚جپu“V—³‹¬‹•à‘ه‰ïپv‚حپA‚XŒژ26“ْ‚©‚ç27“ْ‚ج‚Q“ْٹش‚ً‚©‚¯‚ؤچs‚ي‚êپAٹ®•à—¦36.2پ“پA—Dڈںƒ^ƒCƒ€12ژٹش30•ھ‚إ‚ ‚ء‚½‚ئ‚ج‹Lک^‚ھژc‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

Œ»چف‚ج‹•à‘ه‰ï‚حپA‚»‚±‚ـ‚إ‰كچ“‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپA“ْڈي‚إ‚ح‚ ‚ـ‚è•à‚‚±‚ئ‚ج‚ب‚¢‹——£پi’jژq–ٌ31.0kmپAڈ—ژq–ٌ21.7kmپj‚ًپA‰ھ’J‚©‚ç•xژmŒ©‚ة‚©‚¯‚ؤ‚Uژs’¬‘؛‚ًڈc’f‚·‚éŒ`‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚ـ‚½پAPTA‚ج–ًˆُ‚ج•ûپX‚ة‚حŒً’تگ®—‚ًپA“¯‘‹‰ï‚جٹضŒWژز‚ج•ûپX‚ة‚ح‹‹گ…ڈٹ‚ً’S“–‚µ‚ؤ‚¢‚½‚¾‚‚ب‚اپA’nˆو‚جٹF‚³‚ٌ‚ةژx‚¦‚ç‚ꂽچsژ–‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پ@چ،”N‚ج‹•à‘ه‰ï‚àپAچإŒم‚ـ‚إ‘–‚è‚«‚éگ¶“kپA‘–‚ء‚½‚è•à‚¢‚½‚è‚·‚éگ¶“kپA•à‚«‘±‚¯‚éگ¶“k‚ب‚اپA‚»‚ꂼ‚ê‚ھژ©•ھ‚جƒyپ[ƒX‚إ—ص‚ٌ‚إ‚¢‚ـ‚µ‚½پB

ٹ®•à—¦‚ح93.0پ“پBژ©•ھ‚ج–ع•W‚ةŒü‚©‚ء‚ؤ“w—ح‚·‚邱‚ئ‚ج‘هگط‚³‚ًٹw‚رپA‚â‚èگط‚ء‚½‚ئ‚«‚جڈ[ژہٹ´پA’Bگ¬ٹ´‚ً‹‚ٹ´‚¶‚邱‚ئ‚ج‚إ‚«‚½—Lˆس‹`‚ب‚P“ْ‚¾‚ء‚½‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB‚¨گ¢کb‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½PTAپA“¯‘‹‰ï‚جٹF‚³‚ٌپA‚ ‚è‚ھ‚ئ‚¤‚²‚´‚¢‚ـ‚µ‚½پB

پھڈم‚ض

پu‚P”NچH‹ئƒپƒbƒZŒ©ٹwپE‚Q”NڈCٹw—·چsژ–‘Oچu‰‰‰ïپvپi10Œژ17“ْپj

پ@

پ@10Œژ17“ْ‚©‚ç‚ج‚R“ْٹشپAگz–K’n•û‚ج‚à‚ج‚أ‚‚è‚ًژx‚¦‚éٹé‹ئپE’c‘ج‚ھˆê“°‚ة‰ï‚µٹJچأ‚³‚ê‚éچH‹ئگê–ه“Wژ¦‰ïپuگz–KŒ—چH‹ئƒپƒbƒZپv‚ةچ‡‚ي‚¹پAƒLƒƒƒٹƒA‹³ˆç‚â’T‹†ٹˆ“®‚جˆêٹآ‚ئ‚µ‚ؤ‚P”Nگ¶‚ھ‚»‚جŒ©ٹw‚ةچs‚ء‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پB

پ@‰ïڈê‚ج‰ھ’Jژs–¯‘جˆçٹظ‚ة‚حپA’nŒ³ٹé‹ئ‚ج•ûپX‚ھٹeƒuپ[ƒX‚إƒvƒŒƒ[ƒ“‚ً‚³‚ê‚ؤ‚¨‚èپA‚»‚ج”M—ت‚ةگ¶“k‚½‚؟‚حڈ‚µˆ³“|‚³‚ꂽ‚و‚¤‚إ‚·‚ھپA’nˆو‚ًژx‚¦‚é—ح‚ً”§‚إٹ´‚¶‚é‹Mڈd‚بŒoŒ±‚ھ‚إ‚«‚½‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB

پ@‚ـ‚½پAٹwچZ“à‚إ‚ح“¯ژٹش‚ةپA‚Q”Nگ¶‚ھ11Œژ‚ج‰«“ê‚ض‚جڈCٹw—·چs‚ةŒü‚¯‚½چu‰‰‚ً•·‚«‚ـ‚µ‚½پB

پ@چuژt‚حƒ‚ƒfƒ‹‚âƒ^ƒŒƒ“ƒg‚ئ‚µ‚ؤ‚àٹˆ–ô’†‚ج‰¥’·ˆ¤‰¹پi‚¨‚ب‚ھپ@‚¦‚إ‚،‚ء‚ئپj‚³‚ٌپBگيژ’†‚ج‰«“êگي‚ةژٹ‚ء‚½Œoˆـ‚â‚»‚ج”يٹQپA‚»‚جژ‚جڈZ–¯‚ج•é‚炵(چˆ‚جژg‚¢•û)پAژٌ—¢ڈé’n‰؛‚جژi—ك•”چˆ‚إ‰½‚ھچs‚ي‚ꂽ‚©‚ب‚اگg‚ة‚آ‚ـ‚³‚ê‚邨کb‚ةژn‚ـ‚èپA‚»‚ج”يٹQ‚©‚畽کa‚ج‘b‚ئ‚¢‚¤چl‚¦•û‚ھگ¶‚ـ‚ꂽ‚±‚ئ‚âگيŒم‚ة•ؤŒRٹî’n‚ھگف’u‚³‚ꂽ——R‚â‚»‚جژہ‘ش‚ة‚آ‚¢‚ؤڈع‚µ‚‹³‚¦‚ؤ‚¢‚½‚¾‚«‚ـ‚µ‚½پB

‘و“ٌژںگ¢ٹE‘هگي‚âگيŒم‚جƒAƒپƒٹƒJ‚ة‚و‚é’·‚¢ٹْٹش‚جگè—جپCŒ»چف‚à‘±‚ٹî’n–â‘è‚ب‚اپA•پ’i‚جگ¶ٹˆ‚ج’†‚إچl‚¦‚é‹@‰ï‚حڈ‚ب‚¢‚إ‚·‚ھپAڈCٹw—·چs‚ًˆê‚آ‚جŒ_‹@‚ئ‚µ‚ؤپA•½کa‚ة‚آ‚¢‚ؤچL‚ٹw‚رپAگ[‚چl‚¦‚ؤ—~‚µ‚¢‚ئ‚±‚ë‚إ‚·پB

پھڈم‚ض

پuگ”ٹw‰بâV“،گوگ¶—£”Cژ®پvپi10Œژ15“ْپj

پ@

پ@چً”N“x10Œژ‚و‚èپAˆç‹x‘م‘ض‚ئ‚µ‚ؤ‹خ–±‚¢‚½‚¾‚¢‚½گ”ٹw‰ب‚جâV“،گوگ¶‚ھپA–{“ْ‚ج‹خ–±‚ً‚à‚ء‚ؤ—£”C‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پB

‘SچZ‚ھڈW‚ـ‚é‹@‰ï‚ھ‚à‚ؤ‚ب‚©‚ء‚½‚½‚كپA•ْ‘—‚ة‚و‚é—£”Cژ®‚ئ‚ب‚è‚ـ‚µ‚½‚ھپAچZ’·گوگ¶‚©‚ç‚جڈذ‰î‚جŒمپAâV“،گوگ¶‚و‚肨•ت‚ê‚ج‚¨Œ¾—t‚ً‚¢‚½‚¾‚«‚ـ‚µ‚½پB

ˆب‘OپA‰ھ’J“ىچ‚چZ‚ة‹خ–±‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½ژ‚جژv‚¢ڈoکb‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚½‚¾‚«پAˆêگج‘O‚ج‰ھ’J“ىچ‚چZ‚جژp‚ًٹ_ٹشŒ©‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚µ‚½پB‚ ‚è‚ھ‚ئ‚¤‚²‚´‚¢‚ـ‚µ‚½پB

پھڈم‚ض

پuگz–KŒخژü•س‚جگ´‘|ٹˆ“®پvپi10Œژ11“ْپj

پ@

پ@‚Q”Nگ¶‚ً’†گS‚ئ‚µ‚½گ¶“k‰ï‚جگVژ·چs•”‚إ‚حپA10Œژ11“ْ‚ج•ْ‰غŒمپAگz–KŒخژü•س‚جگ´‘|ٹˆ“®‚ًچs‚¢‚ـ‚µ‚½پB

پuگz–KŒخ‚ً‚«‚ê‚¢‚ة‚µ‚و‚¤پv‚ئ’nˆو‚ھˆê‘ج‚ئ‚ب‚ء‚ؤپAڈt‚ئڈH‚ةٹˆ“®‚µ‚ؤ‚¢‚éٹآ‹«ٹˆ“®‚ة–{چZ‚àژQ‰ء‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBگج‚ة”ن‚ׂé‚ئ‚¾‚¢‚ش‚«‚ê‚¢‚ة‚ب‚ء‚½‚ئ‚حŒ¾‚ي‚ê‚é‚à‚ج‚جپAڈI‚ي‚ء‚ؤ‚ف‚ê‚خ‘ـ‚¢‚ء‚د‚¢‚جƒSƒ~‚ھڈW‚ـ‚è‚ـ‚µ‚½پB

گ¶“k‚½‚؟‚ة‚حپA‚±‚ج‚و‚¤‚ب’nˆو‚جƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒAٹˆ“®‚ً’ت‚µ‚ؤٹ´‚¶‚½‚±‚ئپAچl‚¦‚½‚±‚ئ‚ً‘هگط‚ة‚µ‚ؤ‚ظ‚µ‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB

پھڈم‚ض

پuچ‘ƒXƒ|ڈoڈê‘Iژè‚ض‚جŒƒ—م‹à‘،’وژ®پvپi10Œژ‚S“ْپj

پ@

پ@‚XŒژ‚ةچ²‰êŒ§‚إچs‚ي‚ꂽچ‘–¯ƒXƒ|پ[ƒc‘ه‰ïپi‹Œچ‘–¯‘جˆç‘ه‰ïپj‚ةپA–{چZ‚ج‘†’ّ•”‚جگ¶“k‚ھ‘Iژè‚ئ‚µ‚ؤڈoڈꂵ‚ـ‚µ‚½پB

‘ه‰ïŒم‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚ح‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚µ‚½‚ھپAگz–Kژsڈoگg‚ج‚R”Nگ¶ٹ–ىٹىˆê‚‚ٌ‚ةپAگz–Kژs–ًڈٹƒXƒ|پ[ƒc‰غ‚و‚范—م‹à‚ج‘،’و‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB

ٹ–ىŒN‚©‚ç‚حپAپuڈمˆت“üڈـ‚ً–عژw‚µ‚½‚ھپA—ح‹y‚خ‚¸Œ‹‰ت‚ًژc‚·‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ب‚©‚ء‚½پBگiٹw‚µ‚ؤ‚àƒ{پ[ƒg‚ً‘±‚¯پA2028”N‚ة’·–ى‚إٹJچأ‚³‚ê‚éچ‘–¯ƒXƒ|پ[ƒc‘ه‰ï‚إ‚àپA‘Iژè‚ئ‚µ‚ؤڈoڈꂵ—Dڈں‚ً–عژw‚µ‚½‚¢پBپv‚ئ‚ج—ح‹‚¢Œ¾—t‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB

پھڈم‚ض

پuڈH‹GƒNƒ‰ƒXƒ}ƒbƒ`پvپi10Œژ‚Q“ْپE‚R“ْپj

پ@

پ@10Œژ‚Q“ْ‚©‚ç‚Q“ْٹش‚ة‚ي‚½‚èڈH‹GƒNƒ‰ƒXƒ}ƒbƒ`‚ھٹJچأ‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پB–{چZ‚جƒNƒ‰ƒXƒ}ƒbƒ`‚حڈt‹G‚ئڈH‹G‚ج‚Q‰ٌ‚ ‚èپA“ء‚ةڈH‹G‚ح‚Q“ْٹش‚ج“ْ’ِ‚إ‚¶‚ء‚‚èٹy‚µ‚ك‚éچsژ–‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پ@ڈ‰“ْ‚جٹJ‰ïژ®‚حپA‘جˆçˆدˆُ’·‚جˆ¥ژA‚©‚çژn‚ـ‚èپA‘±‚¢‚ؤگ¶“k‰ï’·‚جˆ¥ژAپAچZ’·گوگ¶‚جˆ¥ژA‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پBژي–ع‚حƒTƒbƒJپ[پAƒoƒXƒPƒbƒgƒ{پ[ƒ‹پA‘ى‹…پAƒhƒbƒaƒrپ[‚ج‚Sژي–ع‚إ‚·پB‚R”Nگ¶‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚حپAژ©•ھ‚½‚؟‚ھچى‚èڈم‚°‚éچإŒم‚جگ¶“k‰ïچsژ–‚إ‚·پB‹v‚µ‚ش‚è‚ةژv‚¢‚ء‚«‚è‘ج‚ً“®‚©‚µپA‘¶•ھ‚ةٹy‚µ‚ٌ‚إ‚¢‚éژp‚ھˆَڈغ“I‚إ‚µ‚½پB

پ@‚Q“ْ–ع‚حپAڈ‰“ْ‚جƒٹپ[ƒOگي‚ًڈں‚؟”²‚¢‚½ƒ`پ[ƒ€‚ة‚و‚éڈ‡ˆتŒˆ’èگي‚ھƒپƒCƒ“‚ئ‚ب‚èپA‚ا‚جژي–ع‚à”Mگي‚ھŒJ‚èچL‚°‚ç‚ê‚ـ‚µ‚½پB‚Q“ْ–ع‚جچإŒم‚ة—\’肳‚ê‚ؤ‚¢‚½چ،‰ٌ‚جڈ‰ٹé‰وپuƒNƒ‰ƒX‘خچRƒٹƒŒپ[‹£‘ˆپv‚حپAژc”O‚ب‚ھ‚ç‰J‚ج‚½‚ك’†ژ~‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚µ‚½‚ھپA‚ا‚جٹw”N‚جگ¶“k‚àٹy‚µ‚—Lˆس‹`‚ب‚Q“ْٹش‚ً‰ك‚²‚¹‚½‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB

پ@Œ‹‰ت‚حژں‚ج’ت‚è‚إ‚µ‚½پB‘Sژژچ‡ڈI—¹Œم‚ج•آ‰ïژ®‚إ‚حپA‘چچ‡—Dڈں‚Pپ`‚Rˆت‚¨‚و‚رٹeژي–ع‚Pپ`‚Rˆت‚جƒNƒ‰ƒX‚ةڈـڈَ‚ھ‘—‚ç‚êپAŒ’“¬‚ھڈج‚¦‚ç‚ê‚ـ‚µ‚½پB

‘چچ‡—Dڈںپ@‚R”N‚`‘gپ@پ@پ@‘چچ‡‚Qˆتپ@‚R”NE‘gپ@پ@پ@‘چچ‡‚Rˆتپ@‚Q”NE‘g

| پ@پ@پ@پ@ |

پ@ƒTƒbƒJپ[پ@

پi’jژqپj |

پ@ƒoƒXƒPƒbƒgپ@

ƒ{پ[ƒ‹پi’jژqپj |

پ@ƒoƒXƒPƒbƒgپ@

ƒ{پ[ƒ‹پiڈ—ژqپj |

پ@پ@‘ى‹…پ@پ@

پi’jژqپj |

پ@پ@‘ى‹…پ@پ@

پiڈ—ژqپj |

پ@ƒhƒbƒWƒrپ[پ@

پiڈ—ژqپj |

| ‚Pˆت |

3A |

3E |

1E |

2E |

3A |

2A |

| ‚Qˆت |

2C |

3B |

3A |

3E |

2D |

3A |

| ‚Rˆت |

2A |

2E |

3D |

1D |

3C |

3E |

پھڈم‚ض

پuJAگMڈBگz–K—l‚و‚è‘f“G‚ب‰ش‚جƒvƒŒƒ[ƒ“ƒg‚ً‚¢‚½‚¾‚«‚ـ‚µ‚½پvپi‚XŒژ26“ْپjپ@

پ@‚XŒژ26“ْ‚ةپCJAگMڈBگz–K—l‚جJAگH”_پE‰شˆçٹˆ“®پuپ`ٹwچZ‚ةٹا“àژY‚ج‰ش‚ً‘،‚낤پ`پv‚ة‚و‚é‘f“G‚ب‚¨‰ش‚جƒvƒŒƒ[ƒ“ƒg‚ً‚¢‚½‚¾‚«‚ـ‚µ‚½پB‚¢‚½‚¾‚¢‚½‚¨‰ش‚حپAŒ´‘؛‚â•xژmŒ©’¬‚ج”_‰ئ‚ج•ûپX‚ھپCچ،”N‚ج–زڈ‹‚ج’†پA’Oگ¸چ‚ك‚ؤˆç‚ؤ‚ؤ‚‚¾‚³‚ء‚½‚à‚ج‚¾‚»‚¤‚إ‚·پB

پ@گ¶“k‚ً‘م•\‚µ‚ؤ”‘«‚µ‚½‚خ‚©‚è‚جگVگ¶“k‰ï‚©‚ç‚Q”Nگ¶‚جگ³•›‰ï’·‚ھژَ‚¯ژو‚èپAٹآ‹«ٹا—ˆدˆُ‚جٹF‚³‚ٌ‚ة“n‚µپAچZژة“à‚جگڈڈٹ‚ةڈü‚é—\’è‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

‰ش‚ھچç‚¢‚ؤ‚¢‚éٹْٹش‚ح’Z‚¢‚إ‚·‚ھپCگ¶“k‚¾‚¯‚إ‚ب‚گEˆُ‚à‰ش‚ًŒ©‚ؤڈخٹç‚ة‚ب‚èپA‚»‚ج”ü‚µ‚³‚ةگS‚ھ–ü‚³‚ê‚ـ‚·پB‚ ‚è‚ھ‚ئ‚¤‚²‚´‚¢‚ـ‚µ‚½پB

پھڈم‚ض

پu‚P“ْ‘هٹwپvپi‚XŒژ26“ْپjپ@

پ@‚XŒژ26“ْ‚ةپC“s—¯•¶‰ب‘هٹwپC’·–ىŒ§—§‘هٹwپCڈ¼–{‘هٹwپCگMڈB‘هٹwپCگz–K“Œ‹—‰ب‘هٹwپCڈx‰ح‘هٹwپCڈ¼–{——e”ü—eگê–هٹwچZ‚©‚çچuژt‚ً‚¨ڈµ‚«‚µپC‚P”Nگ¶‚ئ‚Q”Nگ¶‚ھ‘هٹw‚ج–ح‹[چu‹`‚ً‘جŒ±‚·‚é‚P“ْ‘هٹw‚ًٹJچأ‚µ‚ـ‚µ‚½پB

گ¶“k‚جٹF‚³‚ٌ‚حپAژ–‘O‚ة•¶ٹwپCٹOچ‘ŒêپCگS—ٹwپC‹³ˆçٹwپCŒoچدپEŒo‰cپEڈ¤ٹwپC–@—¥پEگژ،ٹwپCچHٹw(‹@ٹB)پCچHٹw(ڈî•ٌ)پC‘@ˆغپCŒ’چNپEˆم—أپC”üڈpپEƒfƒUƒCƒ“پC——e‚ج12•ھ–ى‚©‚ç‹»–،‚ج‚ ‚é•ھ–ى‚ً‘I‚رچu‹`‚ًژَچu‚µ‚ـ‚µ‚½پB

پ@‘هٹw‚âگê–هٹwچZ‚جگوگ¶•û‚ھپAژہچغ‚ةچs‚ء‚ؤ‚¢‚éچu‹`‚حپCگ¶“k‚جٹF‚³‚ٌ‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‘ه‚«‚بژhŒƒ‚ئ‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB

‚P”Nگ¶‚à‚Q”Nگ¶‚àپCڈ«—ˆ‚جگiکHژہŒ»‚ةŒü‚¯‘I‘ً‚ً‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢ژٹْ‚ھ‹ك‚أ‚¢‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBچ،“ْ‚ج‚P“ْ‘هٹw‚جŒoŒ±‚ً‘b‚ةپA‚»‚جگو‚ة‚ ‚éٹw‚ر‚ةŒü‚¯‚ؤژ©گg‚جڈ«—ˆ‚ةگ^•‚ةŒü‚«چ‡‚ء‚ؤ‚ظ‚µ‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB

پھڈم‚ض

پuڈIپEژn‹ئژ®پvپi‚XŒژ24“ْپjپ@

پ@‘Oٹْٹْ––چlچ¸‚àڈI‚ي‚èپA—كکa‚U”N“x‚à”¼”N‚ھŒo‰ك‚µ‚ـ‚µ‚½پB‚XŒژ24“ْ‚ة‚حڈIپEژn‹ئژ®‚ھچs‚ي‚êپA•ْ‘—‚ة‚و‚éچZ’·چuکbپiˆب‰؛“à—eŒfچعپj‚ً‘SچZ‚إ•·‚«پAگV‚½‚ب‹Cژ‚؟‚إŒمٹْ‚جƒXƒ^پ[ƒg‚ً‚«‚è‚ـ‚µ‚½پB

پں ڈIژn‹ئژ®پ@چZ’·چuکb

پ@‘Oٹْٹْ––چlچ¸‚àڈI‚ي‚è–{“ْ‚©‚çŒمٹْ‚ئ‚ب‚è‚ـ‚·پB‘Oٹْ‚جڈI‹ئژ®‚ئŒمٹْ‚جژn‹ئژ®‚ًŒ“‚ث‚ؤپA•ْ‘—‚ة‚ؤڈIژn‹ئژ®‚ًچs‚¢‚ـ‚·پB

پ@ٹF‚³‚ٌ‚ة‚حپA‚±‚جڈIژn‹ئژ®‚ً‘Oٹْ‚ج”¼”Nٹش‚ًگU‚è•ش‚èپA‚»‚جگU‚è•ش‚ء‚½“à—e‚ً‚à‚ئ‚ةپAŒمٹْ‚ج”¼”Nٹش‚جŒ©’ت‚µ‚ً‚à‚ء‚ؤƒXƒ^پ[ƒg‚·‚邽‚ك‚جژٹش‚ئ‚µ‚ؤ—~‚µ‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB

پ@‚³‚ؤپAŒمٹْ‚ًƒXƒ^پ[ƒg‚·‚é‚ة‚ ‚½‚èپA‚±‚±‚إپuˆأ‹Lپv‚ئ‚¢‚¤Œ¾—t‚ة‚آ‚¢‚ؤڈ‚µچl‚¦‚ؤ‚ف‚و‚¤‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB

پ@پuˆأ‹Lپv‚ئ‚¢‚¤Œ¾—t‚حپAپuٹغˆأ‹Lپv‚ئ‚¢‚¤Œ¾—t‚ة‘م•\‚³‚ê‚é‚و‚¤‚ةپA‚ا‚؟‚ç‚©‚ئ‚¢‚¤‚ئ”غ’è“I‚بˆس–،‚إژg‚ي‚ê‚邱‚ئ‚ھ‘½‚¢‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB

پ@‚±‚جŒمپAٹF‚³‚ٌ‚ح‘Oٹْٹْ––چlچ¸‚ج“ڑˆؤ—pژ†‚ھ•ش‹p‚³‚ê‚ـ‚·پB‚±‚جژژŒ±‚ةŒü‚¯‚ؤ“w—ح‚µ‚½•×‹‚ھ‚à‚µپuٹغˆأ‹Lپv‚إ‚ ‚ء‚½‚ب‚çپA•×‹‚µ‚½“à—e‚ح‚«‚ء‚ئ•ش‹pŒم‚ة‹L‰¯‚©‚çڈء‚¦‹ژ‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB

پ@”F’m‰بٹwژز‚إ‚ ‚éƒAƒپƒٹƒJ‚جƒuƒ‰ƒEƒ“‘هٹw‚جƒXƒeƒBپ[ƒuƒ“پEƒXƒچپ[ƒ}ƒ“‹³ژِ‚حپAژ„‚½‚؟‚ج‹L‰¯—e—ت‚حپu1GBپv‚ظ‚ا‚µ‚©‚ب‚¢‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBٹF‚³‚ٌ‚ھژè‚ة‚µ‚ؤ‚¢‚éƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“‚ئ”ن‚ׂؤ‚»‚ج‹L‰¯—e—ت‚جڈ‚ب‚³‚حپAگâ–]“I‚إ‚·پB

پ@‚»‚¤چl‚¦‚é‚ئپAگlٹش‚حپu‹L‰¯’™‘ ‘•’uپv‚إ‚ح‚ب‚¢‚±‚ئ‚ھ•ھ‚©‚è‚ـ‚·پB

پ@‚ي‚¸‚©پu‚PGBپv‚جŒہ‚è‚ ‚é‹L‰¯—e—ت‚ًچإ‘هŒہ‚ةٹˆ—p‚·‚邽‚ك‚ةپAگlٹش‚ح•K—v‚¾‚ئ”»’f‚³‚ꂽڈî•ٌ‚ًژc‚µپA•s—v‚¾‚ئ”»’f‚³‚ꂽڈî•ٌ‚ًڈء‚·‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ًپA“ْپX‚²‚ژ©‘R‚ةچs‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پ@‚à‚µپAٹF‚³‚ٌ‚ھچ،‰ٌ‚جچlچ¸‚ج‚½‚ك‚ةˆêگ¶Œœ–½پuˆأ‹Lپv‚µ‚½“à—e‚ھپAپu•s—v‚¾‚ئ”»’f‚³‚ꂽڈî•ٌپv‚ب‚ç‚خپAڈî•ٌ‚ھڈء‹ژ‚³‚ê‚éپA‚·‚ب‚ي‚؟پu–Y‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚¤پv‚±‚ئ‚حژ©‘R‚جگ¬‚èچs‚«‚إ‚·پB

پ@‚إ‚حپA–{“–‚جˆس–،‚إ‚جپu‹L‰¯پv‚ئ‚ح‚ا‚ج‚و‚¤‚ب‚à‚ج‚ب‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پH

پ@‚±‚ج‚±‚ئ‚ًچl‚¦‚éژè‚ھ‚©‚è‚ئ‚µ‚ؤپAٹûژm‚ج“‡کN‚³‚ٌ‚جƒGƒsƒ\پ[ƒh‚ًڈذ‰î‚µ‚ـ‚µ‚ه‚¤پB

پ@‚»‚ê‚حپA“‡‚³‚ٌ‚ھپu‚ا‚ج‚و‚¤‚ةڈ«ٹû‚ً•×‹‚µ‚½‚©پHپv‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚·پB

پ@ٹûژm‚ح‚ـ‚³‚ة–c‘ه‚ب—ت‚جپu‹L‰¯پv‚ھ‹پ‚ك‚ç‚ê‚éگE‹ئ‚إ‚·پB‚ا‚ꂾ‚¯‚ج‘خ‹ا‚ًŒoŒ±‚µپA‚ا‚ꂾ‚¯‚جٹû•ˆ‚ً‹L‰¯‚·‚é‚©پA‚ـ‚½‘خ‹ا‚ج’†‚إ‚»‚ê‚ًˆّ‚«ڈo‚¹‚é‚©‚ھپAڈں”s‚ً•ھ‚¯‚é‚ئ‚àŒ¾‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پ@“‡‚³‚ٌ‚حپAپu‚ئ‚ة‚©‚‚»‚جٹû•ˆ‚ً“O’ê“I‚ةˆأ‹L‚·‚éپv‚ئ’کڈ‘‚ج’†‚إڈq‚ׂؤ‚¢‚ـ‚·پBژہ‚ح‚»‚جˆأ‹L‚حپAژ„‚½‚؟‚ھ•پ’ت‚ةژv‚¤پuˆأ‹Lپv‚ئ‚ح‚¸‚¢‚ش‚ٌˆل‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پ@‚ ‚é’èگخ‚ًٹw‚ٌ‚¾‚çپA‚»‚ê‚ًٹ®‘S‚ةچؤŒ»‚إ‚«‚é‚ـ‚إ‰½“x‚إ‚àچl‚¦‚ب‚ھ‚çچؤŒ»‚µ‚ؤ‚ف‚é‚»‚¤‚إ‚·پB‚»‚µ‚ؤ‚»‚ê‚ًپuژ©•ھ‚ج—§ڈê‚ئ‘خگي‘ٹژè‚ج—§ڈê‚ج—¼•ûپv‚©‚çچs‚¤‚ئ‚¢‚¢‚ـ‚·پB

پ@‚ ‚é’èگخ‚ًگg‚ة‚آ‚¯‚邽‚ك‚ةپA’N‚©‚جڈں•‰‚جٹû•ˆ‚ًژg‚¢پAڈں‚ء‚½گl‚ج—§ڈê‚©‚ç‚»‚ê‚ًچؤŒ»‚·‚éپB‚»‚µ‚ؤ“¯‚¶‚•‰‚¯‚½‚ظ‚¤‚ج—§ڈê‚©‚ç‚àچؤŒ»‚·‚éپB“‡‚³‚ٌ‚ح‚±‚±‚ـ‚إ‚â‚ء‚ؤ‚â‚ء‚ئپuˆأ‹Lپv‚إ‚«‚½‚ئ‚¢‚¤‚ج‚إ‚·پB

پ@‚±‚ê‚ح•پ’ت‚ةچl‚¦‚éپuˆأ‹Lپv‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB•ھگح‚µ‰¼گà‚ً—§‚ؤ‚ؤŒںڈط‚µ‚ؤ‚¢‚éپA‚ ‚é‚¢‚ح‹L‰¯‚ةƒ^ƒO‚أ‚¯‚µ‚ؤƒJƒeƒSƒٹپ[‰»‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚àŒ¾‚¦‚é‚إ‚µ‚ه‚¤پB

پ@Œ¾—t’ت‚è‚جˆأ‹L‚إ‚ ‚ê‚خپuٹغˆأ‹Lپv‚µ‚½‚©‚ç‚ئ‚¢‚ء‚ؤپA‚»‚ê‚ھگg‚ة•t‚‚ي‚¯‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB‚»‚±‚©‚çگوپAگg‚ة•t‚¯‚é‚ئ‚±‚ë‚ـ‚إŒJ‚è•ش‚µ‚½‚èپA•ھگح‚µ‚½‚èŒںڈط‚µ‚½‚è‚·‚é‚ج‚©‚ا‚¤‚©پA‚»‚¤‚·‚邱‚ئ‚ة‚و‚ء‚ؤ‘هژ–‚ب‚ئ‚±‚ë‚âٹù‘¶‚ج’mژ¯‚ة•R‚أ‚¯‚ç‚ê‚é‚ئ‚±‚ë‚ح‹L‰¯‚ةژc‚èپA‚»‚¤‚إ‚ب‚¢‚ئ‚±‚ë‚حڈء‚¦‹ژ‚ء‚ؤ‚¢‚‚ج‚إ‚·پB

پ@‚³‚ؤپA‚±‚جƒGƒsƒ\پ[ƒh‚حپA‚±‚ê‚©‚çگiکHŒˆ’è‚ةŒü‚¯‚ؤژَŒ±‚ًچT‚¦‚ؤ‚¢‚é‚R”Nگ¶پA‚ـ‚½گVگlگي“™‚ج‘ه‰ï‚ًچT‚¦‚ؤ‚¢‚é1پE2”Nگ¶‚جٹF‚³‚ٌ‚ة‚à’ت‚¸‚邱‚ئ‚إ‚ح‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB

پ@چ،‚ـ‚إٹw‚ٌ‚¾’mژ¯‚â‹Zڈp‚ًٹ®‘S‚ةچؤŒ»‚إ‚«‚é‚ـ‚إ‰½“x‚à‰½“x‚àژژچsچِŒë‚µپAŒJ‚è•ش‚µ•ھگح‚µ‚½‚èŒںڈط‚µ‚½‚è‚·‚éپB‚»‚جŒ‹‰ت‚ئ‚µ‚ؤپAژَŒ±‚âژژچ‡‚إژ©•ھ‚جƒCƒپپ[ƒW’ت‚è‚ج—ح‚ً”ٹِ‚·‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚é‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB

پ@چ،“ْ‚©‚çژn‚ـ‚éŒمٹْ‚إ‚حپA‚»‚جڈꂵ‚ج‚¬‚جپuٹغˆأ‹Lپv‚إ‚ح‚ب‚پA’mژ¯‚â‹Zڈp‚ً‘هژ–‚بڈê–ت‚إ‚µ‚ء‚©‚è‚ئ”ٹِ‚إ‚«‚é‚و‚¤‚بٹw‚ر‚ًگSٹ|‚¯‚ؤ‚ظ‚µ‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پBٹF‚³‚ٌ‚جˆê‘w‚ج”ٍ–ô‚ًٹْ‘ز‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پھڈم‚ض

پu”ً“ïŒP—ûپvپi‚XŒژ19“ْپjپ@

پ@‚XŒژ19“ْ‚ج‘Oٹْٹْ––چlچ¸ڈI—¹Œم‚ة”ً“ïŒP—û‚ًژہژ{‚µ‚ـ‚µ‚½پB

پ@چ،”N‚حپA‹x‚فژٹش‚ة’nگk‚â‰خژ–‚ھ‹N‚±‚邱‚ئ‚ً‘z’肵پA’S”C‚⋳‰ب’S“–‚جگEˆُ‚ھ‹³ژ؛‚ة‚¢‚ب‚¢ڈَ‹µ‰؛‚إپA•ْ‘—‚جژwژ¦‚ج‚ف‚إŒP—û‚ًچs‚¢‚ـ‚µ‚½پBچ¬—گ‚·‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئڈ‚µگS”z‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½‚ھپA‚³‚·‚ھ‚ح“ىچ‚گ¶پA•ْ‘—‚جژwژ¦‚ةڈ]‚¢پAگأڈl‚ة’Zژٹش‚ج‚¤‚؟‚ة”ً“ïڈêڈٹ‚ج‘جˆçٹظ‚ةڈW‚ـ‚ء‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پBچذٹQ‚ة‘خ‚·‚éگ¶“k‚جˆسژ¯‚جچ‚‚³‚ة—ٹ‚à‚µ‚‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB

پھڈم‚ض

پu‚P”Nڈ¬ک_•¶چu‰‰‰ïپvپi‚XŒژ19“ْپjپ@

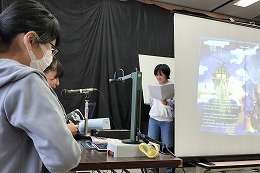

پ@‚Pٹw”N‚إ‚حپA‘Oٹْٹْ––چlچ¸چإڈI“ْ‚ةڈ¬ک_•¶چu‰‰‰ï‚ًژہژ{‚µ‚ـ‚µ‚½پB–{چZ‚إ‚ح‚P”Nگ¶‚ج‘پ‚¢’iٹK‚©‚çگiکHژہŒ»‚ةŒü‚¯‚½ڈ¬ک_•¶‘خچô‚ًچs‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚±‚ج“ْ‚حپAڈ¬ک_•¶چىگ¬‚ة‚¨‚¯‚é‹ï‘ج“I‚ب‹Zڈp‚âƒmƒEƒnƒE‚ًٹw‚ر‚ـ‚µ‚½پB

پ@ک_—“Iژvچl—ح‚â•\Œ»—حپA“ئژ©‚جژ‹“_‚ً•]‰؟‚·‚éڈd—v‚بژژŒ±Œ`ژ®‚جˆê‚آ‚إ‚ ‚éڈ¬ک_•¶‚حپAچًچ،‚ج‘هٹw“üژژ‚ة‚¨‚¢‚ؤڈd—vژ‹‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚ئ‚è‚ي‚¯‘چچ‡Œ^‘I”²‚âگ„‘E“üژژ‚إ‚حپAٹw—حژژŒ±ˆبڈم‚ةڈ¬ک_•¶‚ھڈdژ‹‚³‚ê‚ـ‚·پBٹw—حژژŒ±‚ج“_گ”‚¾‚¯‚إ‚حŒ©‹ة‚ك‚ة‚‚¢•”•ھ‚ًڈ¬ک_•¶‚إ•â‚¤‘_‚¢‚ھ‚ ‚é‚©‚ç‚إ‚µ‚ه‚¤پB

پ@چu‰‰‚إ‚حپAڈ¬ک_•¶‚جٹî–{“I‚بچ\گ¬•û–@‚©‚çپAگà“¾—ح‚ج‚ ‚éک_ڈq‚ج“WٹJ•û–@پAŒêœb—ح‚ًŒüڈم‚³‚¹‚邽‚ك‚جژہ‘H“I‚بƒAƒhƒoƒCƒX‚ـ‚إپA•چL‚¢ƒgƒsƒbƒN‚ھژو‚èڈم‚°‚ç‚ê‚ـ‚µ‚½پBگ¶“k‚©‚ç‚àپu‹ï‘ج—ل‚ھ–L•x‚إپA‚ئ‚ؤ‚à•ھ‚©‚è‚â‚·‚©‚ء‚½پv‚ئ‚¢‚ء‚½گ؛‚ھ•·‚©‚ê‚é‚ب‚اپAٹw‚ر‚ئگ¬’·‚ً‘ه‚¢‚ة‘£‚·‹Mڈd‚ب‹@‰ï‚ئ‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB

پھڈم‚ض

پu‹¤’تƒeƒXƒgگà–¾‰ïپvپi‚XŒژ‚T“ْپjپ@

پ@2025”N“x‘هٹw“üٹw‹¤’تƒeƒXƒg‚ھ—كکa‚V”N‚PŒژ25“ْ(“y)پA26“ْ(“ْ)‚ج‚Q“ْٹش‚ج“ْ’ِ‚إچs‚ي‚ê‚ـ‚·پB‚R”Nگ¶‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚حگiکH‘I‘ً‚ة‚آ‚ب‚ھ‚é‘هگط‚بƒeƒXƒg‚إ‚·پB

پ@گ¶“k‰ï‘I‹“‚ة‘±‚«پA‚R”Nگ¶‚ً‘خڈغ‚ة‹¤’تƒeƒXƒgگà–¾‰ï‚ًٹJچأ‚µ‚ـ‚µ‚½پBژَŒ±ٹَ–]ژز‚ة‚حژَŒ±ˆؤ“à‚ھ”z•z‚³‚êپAگiکHژه”C‚©‚çڈoٹè‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚جگà–¾‚ھ‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پB

پ@‘هٹw“üٹw‹¤’تƒeƒXƒg‚حژَŒ±گ¶–{گl‚ھگس”C‚ً‚à‚ء‚ؤڈoٹèڈ‘—ق‚جچىگ¬‚âژَŒ±—؟‚ج”[•t‚ًچs‚ي‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپAٹwچZ‚ئ‚µ‚ؤ‚àگiکHŒW‚â‚Rٹw”NگEˆُ‚ً’†گS‚ةƒTƒ|پ[ƒg‚µ‚ؤ‚¢‚«‚ـ‚·پB

ژ葱“™‚إ•ھ‚©‚ç‚ب‚¢‚±‚ئ‚â•sˆہ‚ھ‚ ‚ê‚خ”Y‚ـ‚¸‚ةگEˆُ‚ة‘ٹ’k‚µ‚ؤ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB‚ـ‚½پAŒمٹْ‚©‚ç‚ح‘هٹw“üژژ‚ةŒü‚¯‚ؤٹwڈK‚ً‚³‚ç‚ة‰ء‘¬‚³‚¹‚ؤ‚¢‚«‚ـ‚·پB•ْ‰غŒمƒZƒ~ƒiپ[‚ًژہژ{‚µپAگiکHژہŒ»‚ةŒü‚¯‚½ٹw—حŒüڈم‚ً–عژw‚µ‚ـ‚·پBژc‚蔼”N‚ئ‚ب‚ء‚½چ‚چZگ¶ٹˆ‚ًپA‰÷‚¢‚جژc‚ç‚ب‚¢‚و‚¤‰ك‚²‚µ‚ؤ‚ظ‚µ‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB

پھڈم‚ض

پuگ¶“k‰ï‘I‹“پvپi‚XŒژ‚T“ْپjپ@

پ@‚XŒژ‚T“ْپi–طپj‚ةگ¶“k‰ï‘I‹“‚ھچs‚ي‚ê‚ـ‚µ‚½پB

پ@چ‚چZ‚ة‚¨‚¢‚ؤگ¶“k‰ï‚حپA–¯ژه“I‚بٹˆ“®‚ًٹw‚شڈê‚ئ‚µ‚ؤپA‚ـ‚½“ىچ‚چص‚ب‚ا‚جگ¶“k‰ïچsژ–“™پAگ¶“k‚جژ©ژه“I‚بٹˆ“®‚جڈê‚ئ‚µ‚ؤڈd—v‚ب–ًٹ„‚ً’S‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پ@–{“ْ‚جگ¶“k‰ï‘I‹“‚إ‚حپAگ¶“k‰ï’·‚P–¼پA•›‰ï’·‚Q–¼پAژ·چsˆدˆُ‚T–¼پA•¶‰»ˆدˆُ’·‚P–¼‚ج—§Œَ•â‚ھ‚ ‚èپA—§‰ï‰‰گà‚ئ“ٹ•[‚ھچs‚ي‚ê‚ـ‚µ‚½پB”Cٹْ‚ح—كکa‚U”N10Œژ‚©‚ç—كکa‚V”N‚XŒژ‚ج‚P”Nٹش‚إ‚·پB

پ@چًچ،‚حپA“ٹ•[”N—î‚ھ18چخ‚ةˆّ‚«‰؛‚°‚ç‚êپA“Œ‹“s’mژ–‘I‚إ‚ح‚»‚ج“ٹ•[“®Œü‚ھ‘ه‚«‚بکb‘è‚ة‚ب‚é‚ب‚اپAژل‚¢گ¢‘م‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‘I‹“‚ھگg‹ك‚ة‚ب‚è‚آ‚آ‚ ‚è‚ـ‚·پB‚ـ‚½پA‚³‚ـ‚´‚ـ‚ب’nˆو‚إچإ”Nڈ‚جژٌ’·‚â‹cˆُ‚ھ’aگ¶‚·‚é‚ب‚اپAژل‚¢گ¢‘م‚ھ‚و‚èٹˆ–ô‚·‚éژ‘م‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پB

پ@گV–ًˆُ‚ة‘I‚خ‚ꂽگ¶“k‚ة‚حپAگ¶“k‰ïٹˆ“®‚ً‚و‚èˆê‘wٹˆگ«‰»‚³‚¹پAچإŒم‚ـ‚إگس”Cٹ´‚ً‚à‚ء‚ؤ‚»‚ج–ً–ع‚ً‰ت‚½‚µ‚ؤ‚ظ‚µ‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB‚ـ‚½پAگ¶“k‚½‚؟‚ة‚àپA•[‚ً“ٹ‚¶‚½‚±‚ئ‚ة‘خ‚·‚éگس”C‚ًٹ´‚¶پAگV–ًˆُ‚ًژx‚¦‚ب‚ھ‚çڈ[ژہ‚µ‚½گ¶“k‰ïٹˆ“®‚ً“WٹJ‚µ‚ؤ‚‚ê‚邱‚ئ‚ًٹْ‘ز‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پھڈم‚ض

پu‰ؤ‹G‹x‹ئ’†ƒZƒ~ƒiپ[پvپi‚VŒژ29“ْپjپ@

پ@–{چZ‚إ‚حپA‚VŒژ26“ْپi‹àپj‚و‚è‰ؤ‹G‹x‹ئ‚ئ‚ب‚è‚ـ‚µ‚½‚ھپA29“ْ(Œژ)‚©‚ç‚ح‰ؤ‹G‹x‹ئƒZƒ~ƒiپ[‚ًژn‚ك‚ـ‚µ‚½پB

پ@‘هٹwگiٹw‚ً–عژw‚·گ¶“k‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚حپA‰ؤ‹G‹x‹ئ’†‚ً‚ا‚ج‚و‚¤‚ة‰ك‚²‚·‚©‚حڈd—v‚ب‰غ‘è‚ئ‚ب‚è‚ـ‚·پB–{چZ‚إ‚حپA‚»‚¤‚¢‚ء‚½گ¶“k‚ج‚½‚ك‚ة‰ؤ‹G‹x‹ئ’†‚ةƒZƒ~ƒiپ[ٹْٹش‚ًگف‚¯‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پZ‚P”Nگ¶‚إ‚حپAچ‘ŒêپAگ”ٹwپA‰pŒê‚ً’†گS‚ةٹî‘bٹw—ح‚ج’è’…‚ً–عژw‚µ‚ـ‚·پB

پZ‚Q”Nگ¶‚إ‚حپA–â‘艉ڈK‚ب‚ا‚ة‚و‚éٹî‘bٹw—حŒإ‚ك‚ً–عژw‚·‚¾‚¯‚إ‚ب‚پAگ„‘E“üژژ‚ً”O“ھ‚ةڈ¬ک_•¶‚جژw“±‚âچu‰‰‰ï‚ًگد‹ة“I‚ةژو‚è“ü‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پZ‚R”Nگ¶‚حژَŒ±‚ةŒü‚¯‚½چإŒم‚ج‰ؤ‚ةپAگiکHژہŒ»‚ةŒü‚¯‚½–â‘艉ڈK‚ب‚ا‚ً’ت‚µ‚ؤٹw—حŒüڈم‚ًگ}‚è‚ـ‚·پB‚ـ‚½پAچ،”N‚ج‚R”Nگ¶‚©‚狤’تƒeƒXƒg‚إپuڈî•ٌپv‚ھژہژ{‚³‚ê‚ـ‚·پBپuڈî•ٌپv‚ح–{”N“x‚و‚蓱“ü‚³‚ê‚鋳‰ب‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚à‚ ‚èپA‘خ‰‚ھ“‚¢‚ئ‚±‚ë‚إ‚·‚ھپA–{چZ‚إ‚حƒZƒ~ƒiپ[‚إپuڈî•ٌپv‚à‘I‘ً‚إ‚«‚é‚و‚¤‘خ‰‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پ@ٹw”N‚ة‚و‚ء‚ؤ‰ؤ‚ج‰ك‚²‚µ•û‚حˆظ‚ب‚è‚ـ‚·‚ھپAگ¶“k‚ة‚حƒZƒ~ƒiپ[‚ً‚«‚ء‚©‚¯‚ة—Lˆس‹`‚بژٹش‚ً‰ك‚²‚µ‚ؤ‚ظ‚µ‚¢‚ئ‚±‚ë‚إ‚·پB

پھڈم‚ض

پu’†ٹwگ¶‘جŒ±“üٹwپvپi‚VŒژ26“ْپjپ@

پ@‚VŒژ26“ْ(‹à)‚ة’†ٹwگ¶‚ج‘جŒ±“üٹw‚ھچأ‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پB

پ@’†ٹwگ¶‚ھ510–¼‚ظ‚اپA•غŒىژز‚ج•û‚ھ50–¼‚ظ‚اژQ‰ء‚µ‚ؤ‚¢‚½‚¾‚«‚ـ‚µ‚½پB–{”N“x‚حپA”M’†ڈا‘خچô‚ج‚½‚ك‚ة‚·‚ׂؤ‚ج“ْ’ِ‚ً—â–[‚جŒّ‚¢‚½‹³ژ؛‚إژہژ{‚µ‚ـ‚µ‚½پB

پ@چإڈ‰‚ج‘S‘ج‰ï‚إ‚حپAٹwچZ’·‚جˆ¥ژAپAٹwچZٹT—vگà–¾پAٹwچZڈذ‰î‚ً“®‰و‚ج•ْ‰f‚إچs‚¢‚ـ‚µ‚½پB‘±‚ژِ‹ئ‘جŒ±‚إ‚حپAچ‚چZ‚ج‹³ژt‚جژِ‹ئ‚ً’ت‚µ‚ؤپAچ‚چZ‚جژِ‹ئ‚ج•µˆح‹C‚ً–،‚ي‚ء‚ؤ‚à‚ç‚¢‚ـ‚µ‚½پB40•ھ‚ئ‚¢‚¤’Z‚¢ژِ‹ئ‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚µ‚½‚ھپA—ا‚¢‘جŒ±‚ھ‚إ‚«‚½‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پBژِ‹ئŒم‚حپA‰ھ’J“ىچ‚چZ‚ج‹³ˆçٹˆ“®‚ج‚à‚¤‚P‚آ‚ج’Œ‚إ‚ ‚éƒNƒ‰ƒuٹˆ“®‚ًŒ©ٹw‚µ‚ؤ‚à‚ç‚¢‚ـ‚µ‚½پB“–“ْٹˆ“®‚µ‚ؤ‚¢‚½20‚جƒNƒ‰ƒuٹˆ“®‚ً”MگS‚ةŒ©ٹw‚·‚é’†ٹwگ¶‚جژp‚ھˆَڈغ“I‚إ‚µ‚½پB

پ@چ،‰ٌ‚ج’†ٹwگ¶‘جŒ±“üٹw‚ً’ت‚µ‚ؤپA‚و‚葽‚‚ج’†ٹwگ¶‚ة–{چZ‚ج–£—ح‚ً’m‚ء‚ؤ‚à‚炦‚ê‚خچK‚¢‚إ‚·پB‚ـ‚½پA–{چZ‚إ‚ح12Œژ‚Q“ْ(Œژ)‚©‚ç‚U“ْ(‹à)‚ةژِ‹ئŒِٹJٹْٹش‚ً—\’肵‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBژِ‹ئŒِٹJ‚إ‚حژہچغ‚ة‰ھ’J“ىچ‚چZ‚ة’ت‚¤گو”y‚½‚؟‚ھژِ‹ئ‚ًژَ‚¯‚ؤ‚¢‚éژp‚ًŒ©‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚·پBژِ‹ئ‘جŒ±‚ئ‚ح‚ـ‚½ˆل‚ء‚½‰ھ’J“ىچ‚“™ٹwچZ‚ج–£—ح‚ًٹ´‚¶‚ç‚ê‚é‹@‰ï‚ئ‚ب‚è‚ـ‚·‚ج‚إپA‚»‚؟‚ç‚à‚؛‚ذ‘½‚‚ج’†ٹwگ¶‚ة‘«‚ً‰^‚ٌ‚إ‚¢‚½‚¾‚«‚½‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB‚¨‘ز‚؟‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پھڈم‚ض

پu‘SچZڈW‰ïپvپi‚VŒژ25“ْپjپ@

پ@‚VŒژ25“ْ(–ط)پA‚±‚ج“ْ‚à‘ه•دڈ‹‚¢‚P“ْ‚ئ‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB‰ؤ‹x‚ف‘OچإŒم‚ج“ْ‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚à‚ ‚èپA‘SچZڈW‰ï‚ًچs‚¢‚ـ‚µ‚½پB”M’†ڈا‘خچô‚ج‚½‚ك‘جˆçٹظ‚إ‘SچZ‚ھژQڈW‚·‚邱‚ئ‚حچT‚¦پA‹³ژ؛‚ة‚ؤ•ْ‘—‚إچZ’·گوگ¶‚ج‚¨کb‚ً•·‚«‚ـ‚µ‚½پB

پ@چZ’·گوگ¶‚حپAƒAƒ‰ƒ“‚جچK•ںک_‚ًˆّ—p‚µپA‚ـ‚¸‚حچs“®‚µ‚ؤ‚ف‚邱‚ئ‚ھ‘هژ–‚إ‚ ‚é‚ئŒê‚ç‚ê‚ـ‚µ‚½پBƒAƒ‰ƒ“‚جچK•ںک_‚حپAƒ‰ƒbƒZƒ‹‚جŒ»ژہ“I‚بچK•ںک_‚ئ‚حˆظ‚ب‚èپAٹyٹد“I‚إ‘OŒü‚«‚ب‚±‚ئ‚ھ“ء’¥‚إ‚·پBŒ»چف‚ج“ْ–{‚إ‚حپA–ع•W‚ً’Bگ¬‚·‚邽‚ك‚ة–ب–§‚بŒv‰و‚ً—§‚ؤ‚ؤ‚»‚جŒv‰و‚ة‰ˆ‚ء‚ؤ•¨ژ–‚ًگi‚ك‚ؤ‚¢‚‚±‚ئ‚ھ—ا‚¢‚ئ‚³‚ê‚é•—’ھ‚ھ‚ ‚èپAŒv‰و‚ً—§‚ؤ‚邱‚ئ‚ة‘½‚‚جژٹش‚ً”ï‚â‚·‚±‚ئ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB

‚µ‚©‚µپAگ[‚چl‚¦‚é‚و‚è‚àگو‚ةچإڈ‰‚جˆê•à‚ً“¥‚فڈo‚µپAڈCگ³‚ً‚µ‚ب‚ھ‚畨ژ–‚ًگi‚ك‚ؤ‚¢‚‚±‚ئ‚à—ا‚¢‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌپBگ¶“k‚ة‚حڈ«—ˆ‚ً”كٹد“I‚ة‘¨‚¦‚¸پAٹyٹد“I‚إ‘OŒü‚«‚ة‘¨‚¦‚ؤچإڈ‰‚جˆê•à‚ً“¥‚فڈo‚µ‚ؤ‚ظ‚µ‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB‚»‚µ‚ؤپA‚±‚ج‰ؤ‚ھ‚»‚جˆê•à‚ً“¥‚فڈo‚·ژ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚à‚炦‚ê‚خ‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB

پھڈم‚ض

پuگz–Kچ‚“™ٹwچZگ}ڈ‘ˆدˆُکA—چ‰ïپvپi‚VŒژ23“ْپjپ@

پ@7Œژ23“ْ‚ةپAگz–Kژs•¶‰»ƒZƒ“ƒ^پ[‰ï‹cژ؛‚ة‚ؤپAگz–Kچ‚“™ٹwچZگ}ڈ‘ˆدˆُکA—چ‰ï‚ھچs‚ي‚ê‚ـ‚µ‚½پBگz–K’n‹و‚XچZ‚جگ}ڈ‘ˆدˆُ‚ھڈWچ‡‚µپA“–چZ‚ح‚U–¼‚ھژQ‰ء‚µ‚ـ‚µ‚½پB

پ@کA—چ‰ï‚إ‚ح“اڈ‘ڈTٹش‚╶‰»چص‚ب‚ا‚جگ}ڈ‘ˆدˆُ‰ïٹˆ“®‚ج•ٌچگ‚ً•·‚«چ‡‚¢‚ـ‚µ‚½پB‚ـ‚½گz–K’n‹و‚XچZ‚ج‘م•\ƒoƒgƒ‰پ[‚ة‚و‚éƒ~ƒjƒrƒuƒٹƒIƒoƒgƒ‹‚ھچs‚ي‚êپAŒم”¼ƒOƒ‹پ[ƒv‚إ‚R”Nگ¶‚جچâ“c—D”T‚³‚ٌ‚ج–{‚ھƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“–{‚ة‘I‚خ‚ê‚ـ‚µ‚½پBچ،Œم‚جگ}ڈ‘ˆدˆُ‰ïٹˆ“®‚ةٹˆ‚©‚µ‚ؤ‚¢‚«‚½‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB

پھڈم‚ض

پu‚Q”Nگ¶ ‰ب–ع‘I‘ًگà–¾‰ïپ^‚P”Nگ¶ گ«‹³ˆçچu‰‰‰ïپvپi‚VŒژ‚T“ْپj

پ@‚VŒژ11“ْ(–ط)پA‚Q”Nگ¶‘خڈغ‚ج‰ب–ع‘I‘ًگà–¾‰ïپA‚P”Nگ¶‘خڈغ‚جگ«‹³ˆçچu‰‰‰ï‚ھچs‚ي‚ê‚ـ‚µ‚½پB

پ@‚Q”Nگ¶‘خڈغ‚ج‰ب–ع‘I‘ًگà–¾‰ï‚إ‚حپAگو‚¸’S“–ژز‚©‚ç‚R”Nژں‚ج‰ب–ع‘I‘ً‚ھگiکHژہŒ»‚ة‘ه‚«‚‰e‹؟‚·‚邱‚ئ‚âپA‘I‘ً‚·‚éچغ‚ج’چˆس“_‚ب‚ا‚ة‚آ‚¢‚ؤکb‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB‘±‚¢‚ؤپAٹe‹³‰ب‚©‚ç‚»‚ꂼ‚ê‚ج‰ب–ع‚إٹw‚ش“à—e‚جگà–¾‚â‘I‘ً‚·‚éچغ‚ج’چˆس“_‚ب‚ا‚جکb‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB

پ@–{چZ‚ة‚حپA‘½‚‚ج‘I‘ً‰ب–ع‚ھ—pˆس‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚ئ‚è‚ي‚¯‚R”Nگ¶‚إ‚حپA“ء‚ة‘½‚‚ج‰ب–ع‚©‚çˆêگlˆêگl‚ج‹»–،ٹضگS‚âگiکH‚ةچ‡‚ي‚¹‚½ٹw‚ر‚ً‘I‘ً‚·‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚·پB‚و‚èگ[‚پA‚ـ‚½‚و‚èٹy‚µ‚ٹw‚شژp‚ةٹْ‘ز‚µ‚ـ‚·پB

پ@‚P”Nگ¶‘خڈغ‚جگ«‹³ˆçچu‰‰‰ï‚إ‚حپA’·–ىŒ§Œxژ@‚جڈ¬àVƒXƒNپ[ƒ‹ƒTƒ|پ[ƒ^پ[‚ًچuژt‚ة‚¨ڈµ‚«‚µپA“ء‚ةSNS‚ً‰î‚µ‚½گ«”ئچك‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚جچu‰‰‚ً‚¢‚½‚¾‚«‚ـ‚µ‚½پB

پ@ژذ‰ï‚ج‹}Œƒ‚ب•د‰»‚ة‚و‚èپAگ«”ئچك‚ج’è‹`‚àˆب‘O‚ئ‘ه‚«‚•د‚ي‚ء‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پB‚»‚ج‚و‚¤‚ب’†‚إپA‰ءٹQژز‚ة‚à”يٹQژز‚ة‚à‚ب‚ç‚ب‚¢‚½‚ك‚ةڈي‚ةگV‚µ‚¢ڈî•ٌ‚ًƒLƒƒƒbƒ`‚إ‚«‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚è‚ـ‚¹‚ٌپB‚»‚ٌ‚بژذ‰ï‚ًگ¶‚«‚ؤ‚¢‚‚½‚ك‚ج’mژ¯‚â’mŒb‚ً‚P‚آ‚إ‚à‘½‚ٹw‚رپAگ¶‚«”²‚—حپiگlٹش—حپj‚ًˆç‚ٌ‚إ‚ظ‚µ‚¢‚ئ‚±‚ë‚إ‚·پB

پھڈم‚ض

پu‚P”Nگ¶پ@•¶—پE‰ب–ع‘I‘ًگà–¾‰ïپvپi‚VŒژ‚T“ْپjپ@

پ@‚VŒژ‚T“ْ(‹à)‚ةچs‚ي‚ꂽ1ٹw”NڈW‰ï‚إ‚حپA—ˆ”N“x‚ةŒü‚¯‚½•¶ŒnپE—Œn‹y‚ر‘I‘ً‰ب–ع‚جگà–¾‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB

پ@ٹw”Nژه”C‚©‚çپAژü‚è‚جˆسŒ©‚â—¬‚ê‚إŒˆ‚ك‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚پAژ©•ھ‚إŒˆ‚ك‚é‚و‚¤‚ة‚ئکb‚ھ‚ ‚èپA‚ـ‚½‚»‚ج‘I‘ً‚ة‚و‚ء‚ؤپAگiکH‘I‘ً‚ج•ûŒüگ«‚ھ•د‚ي‚邱‚ئ‚à‚ ‚é‚ئ‚جگà–¾‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پBٹe‹³‰ب’S“–ژز‚©‚ç‚àپA‚»‚ꂼ‚ê‚ج‰ب–ع‚إ‚ا‚ج‚و‚¤‚ب‚±‚ئ‚ًٹw‚ش‚ج‚©‚ب‚ا‚جگà–¾‚â’چˆسژ–چ€‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB

پ@–{چZ‚إ‚حپA‚Q”Nگ¶‚و‚蕶ŒnپA—Œn‚ة•ھ‚©‚ê‚ـ‚·پB‚³‚ç‚ة•¶Œn‚إ‚حپAگl•¶ژذ‰ïŒn‚ئچ‘چغ‹³—{Œn‚ة•ھ‚©‚ê‚ـ‚·پB‚»‚ꂼ‚ê“ء’¥‚ج‚ ‚éƒRپ[ƒX‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¨‚èپAگ¶“k‚ج‹»–،ٹضگS‚ة‰ˆ‚ء‚½—lپX‚بٹw‚ر‚ھ‚ ‚邱‚ئ‚ھ–{چZ‚ج‘ه‚«‚ب“ء’¥‚إ‚·پBژ©•ھ‚جڈ«—ˆ‚ًŒ©گک‚¦پAگ^Œ•‚ةکb‚ً•·‚¢‚ؤ‚¢‚é1”Nگ¶‚جژp‚ھˆَڈغ“I‚إ‚µ‚½پB

پھڈم‚ض

پu‘sچs‰ïپvپi‚VŒژ‚R“ْپj

پ@ پ@‚VŒژ‚R“ْ(گ…)‚ةپA‘Sچ‘‘ه‰ï‚ضڈoڈê‚·‚鑆’ّ•”‚ئ•ْ‘—•”پA–kگM‰z‘ه‰ï‚ضڈoڈê‚·‚éگ…‰j•”پA‚»‚µ‚ؤچbژq‰€‚ج‰ؤ‚ج‘ه‰ï‚ةŒü‚¯‚½’·–ىŒ§‘ه‰ï‚ةڈoڈê‚·‚é–ى‹…•”‚ج‘sچs‰ï‚ھچs‚ي‚ê‚ـ‚µ‚½پB

پ@گ¶“k‰ï’·‚جˆ¥ژA‚جŒمپA–ى‹…•”پA‘†’ّ•”پAگ…‰j•”پA•ْ‘—•”‚جٹeƒNƒ‰ƒu‚ج‘م•\‚ھٹeپX‘ه‰ï‚ض‚جˆس‹Cچ‚ف‚ً”M‚Œê‚ء‚ؤ‚‚ê‚ـ‚µ‚½پB‚R”Nگ¶‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚حچإŒم‚ج‘ه‰ï‚إ‚·پB‰÷‚¢‚ج‚ب‚¢ٹˆ–ô‚ھ‚إ‚«‚邱‚ئ‚ً‹F‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پھڈم‚ض

پu‹³ˆçگU‹»”ï‘،’وژ®پi“¯‘‹‰ïپjپvپi‚UŒژ22“ْپj

پ@ پ@‚UŒژ22“ْپi“yپjپA“ىچ‚چص‚Q“ْ–ع‚ةچ‡‚ي‚¹‚ؤپA“¯‘‹‰ï‚ج•û‚ة‚و‚éپu‹³ˆçگU‹»”ï‘،’وژ®پv‚ھچs‚ي‚ê‚ـ‚µ‚½پB

‹³ˆçگU‹»”ï‚حپAگ¶“k‚جٹF‚³‚ٌ‚ج‹³ˆçٹˆ“®‚ًژx‚¦‚é‘هگط‚بژ‘‹à‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¨‚èپA‚»‚جژه‚بچàŒ¹‚حپAگو”y‚ة‚ ‚½‚铯‘‹‰ï‚©‚ç‚جٹٌ•t‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB–{”N“x‚à‘Sچ‘‘ه‰ï‚ةڈoڈê‚·‚éƒNƒ‰ƒu‚ج‰‰‡‚âٹwڈKژw“±‚ةٹˆ—p‚µ‚½‚¢‚ئچl‚¦‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚·پB“¯‘‹‰ï‚جٹF‚³‚ـپA‚ا‚¤‚à‚ ‚è‚ھ‚ئ‚¤‚²‚´‚¢‚ـ‚µ‚½پB

پھڈم‚ض

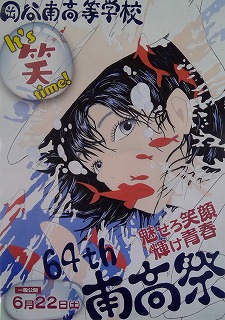

پu“ىچ‚چصپ@‚Q“ْ–عپvپi‚UŒژ22“ْپjپ@

پ@‚UŒژ22“ْ(“y)“ىچ‚چص‚Q“ْ–عپA‚¢‚و‚¢‚وˆê”تŒِٹJ‚إ‚·پB‰J‚جگS”z‚à‚ب‚پAپuچصپv‚ة‚س‚³‚ي‚µ‚¢”M‚¢ˆê“ْ‚ئ‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پBٹeƒNƒ‰ƒXپAƒNƒ‰ƒu‚حپA‚±‚ج“ْ‚ةŒü‚¯‚ؤˆêگ¶Œœ–½‚ةڈ€”ُپA—ûڈK‚ً‚µ‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پB

پ@•¶‰»•”‚ج‘½‚‚حپA•¶‰»چص‚ً‚à‚ء‚ؤ‚R”Nگ¶‚ھˆّ‘ق‚·‚邱‚ئ‚à‚ ‚èپA‚ئ‚è‚ي‚¯‹Cژ‚؟‚ج“ü‚ء‚½”•\‚ة‚ب‚ء‚½‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB‚ـ‚½ƒNƒ‰ƒX”•\‚إ‚حپA‚R”Nگ¶‚ھ–ح‹[“XپA‚Q”Nگ¶‚ھƒNƒ‰ƒX“WپA‚P”Nگ¶‚ھ‰‰Œ€”•\‚ئپA‚»‚ꂼ‚ê‚جƒNƒ‰ƒX‚ھŒآگ«–L‚©‚ب”•\‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پBƒNƒ‰ƒX‚ج’cŒ‹‚ھ‚ـ‚½ˆê’i‚ئگ[‚ـ‚ء‚½‚±‚ئ‚إ‚µ‚ه‚¤پBچ،“ْ‚P“ْ‚إ2000–¼ژم‚ج•ûپX‚ة‚²—ˆچZ‚¢‚½‚¾‚«‚ـ‚µ‚½پB‚ ‚è‚ھ‚ئ‚¤‚²‚´‚¢‚ـ‚µ‚½پB

پ@ˆê”تŒِٹJڈI—¹Œم‚حپAƒOƒ‰ƒ“ƒh‚ة‚ؤƒiƒCƒgƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹‚ًٹJچأ‚µ‚ـ‚µ‚½پBƒoƒ‹پ[ƒ“‚ةƒtƒ@ƒCƒ„پ[ƒXƒgپ[ƒ€‚ةƒtƒHپ[ƒNƒ_ƒ“ƒX‚ة‚ئپA“ىچ‚چصچإŒم‚جƒCƒxƒ“ƒg‚ًٹwچZ‘S‘ج‚إگ·‚èڈم‚°‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚µ‚½پB‘±‚¢‚ؤ‘ه‘جˆçٹظ‚إ•آچصژ®‚ًچs‚¢پA‚»‚جŒمگz–KŒخ”ب‚ةڈW‚ـ‚èپA‰ش‰خ‚ج‘إ‚؟ڈم‚°‚إƒGƒ“ƒfƒBƒ“ƒO‚ًŒ}‚¦‚ـ‚µ‚½پBچإŒم‚حپA“ىچ‚چص‚جڈI‚ي‚è‚ًگة‚µ‚ق‚©‚ج‚و‚¤‚ةپA‰J‚ھچ~‚ء‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½‚ھپA‚R“ْٹش‚ة‚¨‚و‚ش‘و64‰ٌ“ىچ‚چص‚à–³ژ–ڈI‚¦‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚µ‚½پB

پھڈم‚ض

پu“ىچ‚چصپ@‚P“ْ–عپvپi‚UŒژ21“ْپjپ@

پ@‚UŒژ21“ْ(‹à)‚و‚èپA‘و64‰ٌ“ىچ‚چص‚ھژn‚ـ‚è‚ـ‚µ‚½پB

پ@Œك‘O’†‚ح‚ ‚¢‚ة‚‚ج‰J‚ج’†پAƒOƒ‰ƒ“ƒh‚©‚ç‘ه‘جˆçٹظپAڈ¬‘جˆçٹظ‚ةڈêڈٹ‚ً•د‚¦‚ؤ“ىچ‚ƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹‚ھچأ‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پBڈ¬‘جˆçٹظ‚إ‹£‹Z‚ًچs‚¢پA‘ه‘جˆçٹظ‚جƒXƒNƒٹپ[ƒ“‚ة‚»‚ج—lژq‚ً‰f‚µڈo‚µ‰‰‡‚·‚éپAچZ“à‚إ‚±‚ٌ‚بƒpƒuƒٹƒbƒNƒrƒ…پ[ƒCƒ“ƒO‚ھڈo—ˆ‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½‚ج‚حپAƒRƒچƒi‰ذ‚جŒoŒ±‚ھƒvƒ‰ƒX‚ة“‚¢‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚±‚ë‚إ‚µ‚ه‚¤پB

‹}‚ب•دچX‚¾‚ء‚½‚ة‚àٹض‚ي‚炸پA’S“–‚جگ¶“k‚½‚؟‚ھژه‘ج“I‚ة“®‚¢‚ؤ‚‚ꂽ‚¨‚©‚°‚إپA‹K–ح‚حڈ¬‚³‚‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½‚à‚ج‚جپA‘SچZگ¶“k‚ح‘ه‚¢‚ةٹy‚µ‚ك‚½‚و‚¤‚إ‚·پB

پ@ŒكŒم‚حٹJچصژ®‚ھچs‚ي‚êپA‚¢‚و‚¢‚و“ىچ‚چص‚ھ–{ٹi“I‚ةژn‚ـ‚è‚ـ‚µ‚½پB‚»‚جŒم‘±‚¢‚ؤچZ“àچص‚ھچs‚ي‚êپA‚‚¶ˆّ‚«‘ه‰ï‚ب‚ا—lپX‚بچأ‚µ‚ةگ¶“k‚ح‘ه•دگ·‚èڈم‚ھ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB“VŒَ‚ة‚حڈ‚µگU‚è‰ٌ‚³‚ꂽ‚à‚ج‚جپA‘ه‚«‚بƒgƒ‰ƒuƒ‹‚à‚ب‚‚P“ْ–ع‚ًڈI‚¦‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚½‚±‚ئ‚ةٹ´ژس‚إ‚·پB

پھڈم‚ض

پu“ىچ‚چصپ@‘O–éچصپvپi‚UŒژ20“ْپjپ@

پ@‚UŒژ20“ْ(–ط)‚ة‘و64‰ٌ“ىچ‚چص‚جپu‘O–éچصپv‚ھچs‚ي‚ê‚ـ‚µ‚½پB

پ@پu‘O–éچصپv‚إ‚حپAƒIپ[ƒvƒjƒ“ƒOƒgپ[ƒN‚ة‘±‚«پAٹeƒNƒ‰ƒu‚جƒ_ƒ“ƒX‚âƒRƒ“ƒgپAƒ~ƒXƒRƒ“‚â‚à‚ج‚ـ‚ث‘ه‰ï‚ب‚ا‚ھچأ‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پBژQ‰ء‚ح”Cˆس‚إ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½‚ھپA‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‚جگ¶“k‚ھژQ‰ء‚µپA‚±‚ê‚©‚ç22“ْ‚ـ‚إ‘±‚“ىچ‚چص‚ةٹْ‘ز‚ً‘ه‚«‚–c‚ç‚ـ‚¹‚ـ‚µ‚½پB

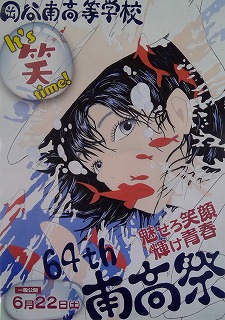

پ@چ،‰ٌ‚إ64‰ٌ‚ًگ”‚¦‚é“ىچ‚چص‚جƒeپ[ƒ}‚حپAپuIt's ڈخ timeپIپ`–£‚¹‚ëڈخٹçپA‹P‚¯گآڈtپvپBگ¶“k‘Sˆُ‚إ‹¦—ح‚µ‚ؤ‘n‚èڈم‚°‚ؤ‚«‚½“ىچ‚چصپAٹy‚µ‚¢‚à‚ج‚ة‚ب‚邱‚ئ‚حٹشˆل‚¢‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپI

پھڈم‚ض

پu‘و64‰ٌ“ىچ‚چص‚جٹJچأ‚ة‚آ‚¢‚ؤپi‚²ˆؤ“àپjپvپ@

پ@‘و64‰ٌ“ىچ‚چص‚جٹJچأ‚ة‚آ‚«پA6/22پi“yپj‚حˆê”تŒِٹJ“ْ‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚·پB

پ@ٹeٹw”N‚ة‰‚¶‚½ƒNƒ‰ƒXٹé‰وپi‚P”Nگ¶پc‰‰Œ€پA‚Q”Nگ¶پcƒNƒ‰ƒX“WپA‚R”Nگ¶پc–ح‹[“Xپj‚â—Lژu”•\پA•¶‰»•”‚ج”•\‚ب‚ا‚ھژہژ{‚³‚ê‚é—\’è‚إ‚·پB

‘½‚‚جٹF—l‚ج‚²—ˆڈê‚ً‚¨‘ز‚؟‚µ‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚·پB

‚ب‚¨پA–{چZ•~’n“à‚ة’“ژشڈê‚ج‚²—pˆس‚ح‚²‚´‚¢‚ـ‚¹‚ٌ‚ج‚إŒِ‹¤Œً’ت‹@ٹض‚ً‚²—ک—p‚‚¾‚³‚¢پB‚ـ‚½پAڈم—ڑ‚«پE‰؛—ڑ‚«—p‚ج‘ـ‚ً‚²ژژQ‚‚¾‚³‚¢پB

پ@پ@ چZژةˆؤ“àگ}

| ‘و64‰ٌ“ىچ‚چصپ@ˆê”تŒِٹJ“ْ’ِ 6/22(“y)10:30پ`15:00 |

|

10:30 |

|

15:00 |

|

| ˆê”تŒِٹJپ@ƒNƒ‰ƒX“W(2”N)پ@–ح‹[“X(3”N)پ@•¶‰»•””•\پE“Wژ¦پ@—LژuƒXƒeپ[ƒW |

|

|

|

10:30 |

|

13:30 |

|

| ‘ه‘جˆçٹظپ@ |

|

|

|

پ@ |

پ@ |

|

پ@ |

13:20 |

|

13:50 |

|

15:00 |

| ڈ¬‘جˆçٹظپ@ |

|

|

|

|

|

10:40 |

11:00 |

11:30 |

11:50 |

12:20 |

12:40 |

|

13:10 |

|

13:30 |

|

14:00 |

14:20 |

|

| ‰ھ“ى‰ïٹظپ@ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

پھڈم‚ض

پu‘sچs‰ïپvپi‚UŒژ11“ْپjپ@

پ@گو“ْچs‚ي‚ꂽŒ§‘چ‘ج‚إڈں‚؟ڈم‚ھ‚ء‚½‘†’ّ•”پA—¤ڈم‹£‹Z•”‚جٹF‚³‚ٌ‚حپA–kگM‰z‘چ‘ج‚ة—ص‚ف‚ـ‚·پB11“ْ(‰خ)‚ة‚ح‚»‚جگ¶“k‚½‚؟‚ض‚جŒƒ—م‚ًچ‚ك‚½‘sچs‰ï‚ھچs‚ي‚ê‚ـ‚µ‚½پB

پ@‘sچs‰ï‚إ‚حپAگ¶“k‰ï’·‚جˆ¥ژA‚جŒمپA–kگM‰z‘ه‰ï‚ضڈoڈê‚·‚é—¤ڈم•”‚ئ‘†’ّ•”‚جٹeƒNƒ‰ƒu‚ج‘م•\‚ھ–kگM‰z‘ه‰ï‚ض‚جˆس‹Cچ‚ف‚ً”M‚Œê‚ء‚ؤ‚‚ê‚ـ‚µ‚½پB–kگM‰z‘ه‰ï‚جŒ‹‰ت‚ة‚و‚ء‚ؤ‚حپA‘Sچ‘‘ه‰ï‚ض‚جڈoڈê‚àŒˆ‚ـ‚è‚ـ‚·پB“ء‚ة‚R”Nگ¶‚ة‚حپA‚±‚ê‚ـ‚إ‚ج—ûڈK‚جگ¬‰ت‚ًچإ‘هŒہ”ٹِ‚µپA‰÷‚¢‚جژc‚ç‚ب‚¢‘ه‰ï‚ة‚ب‚邱‚ئ‚ًٹè‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚ھ‚ٌ‚خ‚êپI“ىچ‚گ¶پB

پھڈم‚ض

پu‹³ˆçژہڈKگ¶HRپAŒ|ڈpٹسڈـ‰ïپvپi‚UŒژ‚V“ْپjپ@

پ@‚RڈTٹش‚ة‚¨‚و‚ش‹³ˆçژہڈK‚ھ‚UŒژ‚V“ْ(‹à)‚ةڈI‚ي‚è‚ـ‚µ‚½پB

پ@چإŒم‚جƒzپ[ƒ€ƒ‹پ[ƒ‹‚إ‚حپAژہڈKگ¶‚ئگ¶“k‚جٹش‚إ‚¨•ت‚ê‚جŒ¾—t‚ھŒً‚ي‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پB‹³ˆçژہڈKگ¶‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚حگ¶“k‚ئ‚µ‚ؤŒ©‚ؤ‚«‚½ٹwچZ‚ئپA‹³ژt‚ئ‚µ‚ؤŒ©‚éٹwچZ‚جˆل‚¢‚ً”§‚إٹ´‚¶‚é‹Mڈd‚ب‹@‰ï‚ئ‚ب‚ء‚½‚ح‚¸‚إ‚·پBچ،Œم‚جٹˆ–ô‚ًٹْ‘ز‚µ‚ـ‚·پB

پ@‚ـ‚½پAگ¶“k‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚àپA”N—î‚ج‹ك‚¢گو”y‚©‚ç‹Mڈd‚بکb‚ھ•·‚¯‚½‚±‚ئ‚حپAگiکH‚ًچl‚¦‚邤‚¦‚إ‚àژQچl‚ة‚ب‚ء‚½‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB

پ@ژہڈKگ¶‚جچإڈI“ْ‚جŒكŒم‚ة‚حپA‰ھ’Jژs•¶‰»‰ïٹظ(ƒJƒmƒ‰ƒzپ[ƒ‹)‚إŒ|ڈpٹسڈـ‰ï‚àٹJچأ‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پB

پ@–{”N“x‚حپAŒ€’cƒCƒ“ƒO‚ة‚و‚鉉Œ€پuEDDIE ƒGƒfƒBپ[پv‚ًٹسڈـ‚µ‚ـ‚µ‚½پB“à—e‚حپAƒ{ƒNƒVƒ“ƒO‚جŒ³گ¢ٹEƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ˆن‰ھژپ‚ئ‚»‚جƒgƒŒپ[ƒiپ[‚إ‚ ‚éƒ^ƒEƒ“ƒ[ƒ“ƒgژپ‚جژt’يٹضŒW‚ً•`‚¢‚½ƒnپ[ƒgƒtƒ‹ƒXƒgپ[ƒٹپ[‚إ‚µ‚½پB

پuژ©•ھ‚جچD‚«‚ب‚±‚ئ‚ةڈî”M‚ً‚à‚ء‚ؤژو‚è‘g‚ق‚±‚ئ‚ج‘fگ°‚炵‚³پA‘هگط‚³پv‚ھ‚ر‚µ‚ر‚µ‚ئ“`‚ي‚èپAگ¶“k‚ة‚àˆَڈغگ[‚¢ٹسڈـ‰ï‚ة‚ب‚ء‚½‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB

پھڈم‚ض

پuگiٹw‘ٹ’k‰ïپvپi‚UŒژ‚U“ْپjپ@

پ@‚UŒژ‚U“ْ(–ط)‚ةگM”Z–ˆ“ْگV•·ژذ‚ئچLچگ‘م—“X‚ج‰h”ü’تگMپi“Œ‹پjژهچأ‚ة‚و‚éگiٹw‘ٹ’k‰ï‚ھ‚â‚ـ‚ر‚±ƒhپ[ƒ€‚إٹJچأ‚³‚êپA‚R”Nگ¶‚ً’†گS‚ة‘½‚‚جگ¶“k‚ھژQ‰ء‚µ‚ـ‚µ‚½پB

پ@Œ§“àٹO‚ج‘هٹwپA’Z‘هپAگê–هٹwچZŒv–ٌ350چZ‚ھƒuپ[ƒX‚ًگف‚¯پAگ¶“k‚½‚؟‚حژv‚¢ژv‚¢‚جƒuپ[ƒX‚ً–K‚êپA“üژژ’S“–ژز‚⋳گEˆُ‚ج•û‚ة“üژژ‚â‘هٹwگ¶ٹˆ‚ة‚آ‚¢‚ؤژ؟–₵‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB’S“–ژز‚ج•ûپX‚حپA‚»‚ꂼ‚ê‚جٹwچZ‚ج“üژژ‚©‚çگ¶ٹˆ‚ـ‚إچ±چׂبژ؟–â‚ة‚à’ڑ”J‚ة“ڑ‚¦‚ؤ‚¢‚½‚¾‚«پAگ¶“k‚½‚؟‚حگ^Œ•‚ةژ¨‚ًŒX‚¯‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB

پ@‚R”Nگ¶‚حگiکH‚ًŒˆ’è‚·‚é‘هژ–‚بژٹْ‚إ‚·پB‚±‚ج‘ٹ’k‰ï‚إ“¾‚½ڈî•ٌ‚ًژQچl‚ةپAژ©•ھ‚ةچ‡‚ء‚½گiکH‚ً–حچُ‚µپAژہŒ»‚ةŒü‚¯“w—ح‚µ‚ؤ‚¢‚ژp‚ةٹْ‘ز‚µ‚ـ‚·پB

پھڈم‚ض

پuƒoƒٹƒAƒtƒٹپ[چuڈK‰ïپvپi‚TŒژ31“ْپjپ@

پ@5Œژ31“ْ‚ج•ْ‰غŒمپAگ}ڈ‘ˆدˆُ‰ï‚إ‚حڈt‚ج“اڈ‘ڈTٹش‚جˆêٹآ‚ئ‚µ‚ؤپAپuƒoƒٹƒAƒtƒٹپ[چuڈK‰ïپv‚ًچs‚¢‚ـ‚µ‚½پB

پ@“اڈ‘ڈTٹش‚ةچ‡‚ي‚¹‚ؤپAŒِ‰vچà’c–@گlپ@•¶ژڑپEٹˆژڑ•¶‰»گ„گi‹@چ\‚و‚肨ژط‚肵‚½پuƒoƒٹƒAƒtƒٹپ[ƒuƒbƒNپv‚ة‚آ‚¢‚ؤپAژiڈ‘‚جگà–¾‚جŒمپAپuƒ†ƒjƒoپ[ƒTƒ‹ƒTƒ|پ[ƒg‚·‚يپv‚ج‚¨‚س‚½‚è‚ةپA“ْچ گz–K‚إچs‚ء‚ؤ‚¢‚é“ü—پ‰îڈ•‚⃆ƒjƒoپ[ƒTƒ‹ƒcپ[ƒٹƒYƒ€‚ب‚ا‚ج‚¨کb‚ً•·‚«‚ـ‚µ‚½پB

چإŒم‚ةڈ]‹ئˆُ‚ج7ٹ„‚ًڈل‚ھ‚¢ژزŒظ—p‚µ‚ؤ‚¢‚éپƒ“ْ–{—‰»ٹwچH‹ئپ„‚جƒNƒŒƒˆƒ“پƒƒLƒbƒgƒpƒXپ„‚ًژg‚ء‚ؤپA‚¨ٹG•`‚«‚ً‚µ‚ـ‚µ‚½پB

پ@•ںژƒ‚âˆم—أپA‹³ˆçŒn‚ًچl‚¦‚ؤ‚¢‚éگ¶“k‚©‚ç‚حپu‘ه•دژQچl‚ة‚ب‚ء‚½پv‚ئ‚جٹ´‘z‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پBگ}ڈ‘ٹظ‚إ‚ج‘Iڈ‘‚ة‚àٹˆ‚©‚µ‚ؤ‚¢‚«‚½‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB

پھڈم‚ض

پuگو”y‚ئŒê‚é‰ïپvپi‚TŒژ24“ْپC‚TŒژ27“ْپjپ@

پ@‚TŒژ24“ْ(‹à)‚ة‚P”Nگ¶‘خڈغ‚جپuگو”y‚ئŒê‚é‰ïپv‚ھچs‚ي‚ê‚ـ‚µ‚½پB

پ@–{چZ‚إٹw‚رپA‘ƒ—§‚ء‚ؤ‚¢‚ء‚½گو”y‚½‚؟‚ھپAچ،“x‚ح‹³ˆçژہڈKگ¶‚ئ‚µ‚ؤ‹³’d‚ة—§‚؟پAچ‚چZژ‘م‚ً‚ا‚ج—l‚ة‰ك‚²‚µ‚½‚©‚âپAŒم”y‚½‚؟‚ة‚ا‚ج‚و‚¤‚ة‰ك‚²‚µ‚ؤ—~‚µ‚¢‚©‚ب‚ا”M‚Œê‚ء‚ؤ‚‚ê‚ـ‚µ‚½پBگو”y‚½‚؟‚جکb‚ًژQچl‚ةپAچ،Œم‚جٹwچZگ¶ٹˆ‚âگiکH‚ًچl‚¦‚ؤ—~‚µ‚¢‚ئ‚±‚ë‚إ‚·پB

پ@‘±‚¢‚ؤ27“ْ(Œژ)‚ة‚ح‚Q”Nگ¶‘خڈغ‚جپuگو”y‚ئŒê‚é‰ïپv‚ھچs‚ي‚ê‚ـ‚µ‚½پB

پ@24“ْ‚ة‘±‚¢‚ؤپA“¯‚¶‚‹³ˆçژہڈKگ¶‚ھ‹³’d‚ة—§‚؟پA”M‚Œê‚ء‚ؤ‚‚ê‚ـ‚µ‚½پB‚Q”Nگ¶‚ھ‘خڈغ‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚à‚ ‚èپAچ‚چZژ‘م‚ج‰ك‚²‚µ•û‚¾‚¯‚إ‚ب‚پAگو”y‚½‚؟‚ھ‘هٹwژَŒ±‚إ—ک—p‚µ‚½گ„‘E•ûژ®‚ب‚ا‚و‚è‹ï‘ج“I‚ةگiکH‚ة‚آ‚¢‚ؤŒê‚éڈê–ت‚à‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB

‚Q”Nگ¶‚ة‚حپAگiکHژہŒ»‚ةŒü‚¯گو”y•û‚جکb‚ً‘ه‚¢‚ةژQچl‚ة‚µ‚ؤ‚à‚ç‚¢‚½‚¢‚ئ‚±‚ë‚إ‚·پB

پھڈم‚ض

پuƒNƒ‰ƒXƒ}ƒbƒ`پvپi‚TŒژ21“ْپjپ@

پ@‘O“ْ‚ج‰J–ح—l‚ئ‚ح‚¤‚ء‚ؤ•د‚ي‚èپA‹Cژ‚؟‚ج—ا‚¢ŒـŒژگ°‚ê‚ج’†پA‚TŒژ21“ْ(‰خ)‚ةڈt‹GƒNƒ‰ƒXƒ}ƒbƒ`‚ھٹJچأ‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پB

پ@ٹJ‰ïژ®‚إ‚حپA‘Iژèگéگ¾‚جŒمپA‘جˆçˆدˆُ’·‚جژwٹِ‚ج‚à‚ئ‚إڈ€”ُ‰^“®‚ھچs‚ي‚êپA‘±‚¢‚ؤƒ\ƒtƒgƒ{پ[ƒ‹پAƒoƒŒپ[ƒ{پ[ƒ‹پAƒoƒhƒ~ƒ“ƒgƒ“پAƒhƒbƒWƒ{پ[ƒ‹‚ج‚Sژي–ع‚ة•ھ‚©‚êپAƒNƒ‰ƒX‘خچR‚ة‚و‚é‹£‹Z‚ھژn‚ـ‚è‚ـ‚µ‚½پB

’†ٹw‚ـ‚إ‚ئˆل‚¢پAڈم‹‰گ¶‚ئ‚ج‘خگي‚à‚ ‚éچ‚چZ‚جƒNƒ‰ƒXƒ}ƒbƒ`‚ةپA‚P”Nگ¶‚حڈ‚µ‹ظ’£‚µ‚½‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پBٹe‰ïڈê‚ئ‚à‚ة”Mگي‚ھŒJ‚èچL‚°‚ç‚êپA‰©گF‚¢گ؛‰‡‚ج’†پAڈ[ژہ‚µ‚½‚P“ْ‚ً‰ك‚²‚·‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚½‚و‚¤‚إ‚·پB

ژژچ‡ڈI—¹Œم‚ةچs‚ي‚ꂽ•آ‰ïژ®‚إ‚حپA‘چچ‡—Dڈںپ`‚Rˆت‚¨‚و‚رٹeژي–ع‚Pپ`‚Rˆت‚جƒNƒ‰ƒX‚ةپAگ¶“k‰ï‚و‚èڈـڈَ‚ھژِ—^‚³‚êپA‘SچZ‚إŒ’“¬‚ًڈج‚¦چ‡‚¢‚ـ‚µ‚½پB

—Dڈں‚¨‚و‚رژي–ع‚²‚ئ‚جŒ‹‰ت(ڈمˆت‚RƒNƒ‰ƒX)‚حˆب‰؛‚ج’ت‚è‚إ‚·پB‚¨‚ك‚إ‚ئ‚¤‚²‚´‚¢‚ـ‚·پB

‘چچ‡—Dڈںپ@‚R”N‚`‘gپ@پ@پ@‘چچ‡‚Qˆتپ@‚R”N‚b‘gپ@پ@پ@‘چچ‡‚Rˆتپ@‚Q”N‚`‘g

| پ@پ@پ@پ@ |

پ@ƒ\ƒtƒgƒ{پ[ƒ‹پ@

پi’jژqپj |

پ@ƒoƒŒپ[ƒ{پ[ƒ‹پ@

پi’jژqپj |

پ@ƒoƒŒپ[ƒ{پ[ƒ‹پ@

پiڈ—ژqپj |

پ@ƒoƒhƒ~ƒ“ƒgƒ“پ@

پi’jژqپj |

پ@ƒoƒhƒ~ƒ“ƒgƒ“پ@

پiڈ—ژqپj |

پ@ƒhƒbƒWƒ{پ[ƒ‹پ@

پiڈ—ژqپj |

| ‚Pˆت |

2D |

3A |

3A |

3E |

3A |

3A |

| ‚Qˆت |

3C |

2A |

3C |

3A |

2B |

2C |

| ‚Rˆت |

3D |

2C |

3B |

2A |

2D |

1E |

پھڈم‚ض

پuگiکHچu‰‰‰ïپvپi‚TŒژ17“ْپjپ@

پ@‚TŒژ17“ْ(‹à)‚ةگ¶“kŒü‚¯‚جگiکHچu‰‰‰ï‚ھچs‚ي‚ê‚ـ‚µ‚½پB

پ@‚P”Nگ¶‚حƒٹƒNƒ‹پ[ƒg‚و‚èچuژt‚ً‚¨ڈµ‚«‚µپAچ‚چZگ¶ٹˆ‚ھژn‚ـ‚ء‚½‚خ‚©‚è‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚·‚ھپA‚P”Nگ¶‚ئ‚µ‚ؤ•K—v‚ب‘²‹ئŒم‚جگiکHژہŒ»‚ةŒü‚¯‚ؤ‚جچl‚¦•û‚âپA‚»‚ê‚ة‰‚¶‚½چ‚چZگ¶ٹˆ‚ض‚جگSچ\‚¦‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚²چu‰‰‚¢‚½‚¾‚«‚ـ‚µ‚½پB

پ@‚Q”Nگ¶‚حگMڈB—\”ُچZ‚و‚èچuژt‚ً‚¨ڈµ‚«‚µپAچإ‹ك‚جگiٹw‚ةٹض‚ي‚é‘Sچ‘“I‚بڈَ‹µ‚âگiکHژہŒ»‚ةŒü‚¯‚ؤ‚Q”Nگ¶‚ھ’m‚ء‚ؤ‚¨‚‚ׂ«‚±‚ئپAگS‚ھ‚¯‚ؤ‚¨‚‚ׂ«‚±‚ئ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚²چu‰‰‚¢‚½‚¾‚«‚ـ‚µ‚½پB

پ@‚R”Nگ¶‚ح–{چZگiکHژw“±ژه”C‚و‚è‘هٹwژَŒ±‚جڈoٹè‚ة‚آ‚¢‚ؤ‹ï‘ج“I‚بکb‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پBگiکHŒˆ’è‚ةŒü‚¯‚½ڈî•ٌژûڈW‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚جکb‚ج‚ظ‚©پAگ„‘E‚جژي—ق‚âڈoٹè‚ج’چˆس“_پA’÷‚كگط‚è‚ًŒµژç‚·‚é•K—vگ«‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚¨کb‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB

‚R”Nگ¶‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚حپA—ˆ”N“x‚ةŒü‚¯‚½گiکHژہŒ»‚حپAˆêگ¶‚ًچ¶‰E‚·‚é‚ئ‚¢‚ء‚ؤ‚à‰كŒ¾‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB‚±‚جˆê”ش‚ج‘ه‚«‚ب‰غ‘è‚ة‚ا‚ج‚و‚¤‚ةژو‚è‘g‚ق‚ج‚©پA‚R”Nگ¶‚جژp‚ةٹْ‘ز‚µ‚ـ‚·پB

پھڈم‚ض

پuژِ‹ئŒِٹJپEPTA‘چ‰ïپvپi‚SŒژ20“ْپjپ@

پ@‚SŒژ20“ْ(“y)‚ةژِ‹ئŒِٹJ‚ة•¹‚¹‚ؤپAPTA‘چ‰ïپEٹw”Nٹw‹‰چ§’k‰ï‚ھچs‚ي‚ê‚ـ‚µ‚½پB

پ@پ@ژِ‹ئŒِٹJ‚إ‚حپA•غŒىژز‚ج•ûپX‚ة–{چZ‚جژِ‹ئ‚ًژQٹد‚µ‚ؤ‚¢‚½‚¾‚«‚ـ‚µ‚½پBچ،‰ٌ‚حپA–{چZگ¶“k‚ج•غŒىژز‚جٹF—l‚ً‘خڈغ‚ةچs‚¢‚ـ‚µ‚½پBچً”N‚ج‚±‚جژٹْ‚حپA‚ـ‚¾گVŒ^ƒRƒچƒiƒEƒCƒ‹ƒXٹ´گُڈا‚ھ‚Q—ق‚إ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½‚ھپAچ،”N‚ح‚T—ق‚ة‚ب‚ء‚½‚±‚ئ‚à‚ ‚èپA200–¼ژم‚ج‘½‚‚ج•ûپX‚ةژQ‰ء‚µ‚ؤ‚¢‚½‚¾‚«‚ـ‚µ‚½پBژِ‹ئ‚ج—lژq‚ح‚à‚ئ‚و‚èپAگ¶“k‚جٹwچZ‚إ‚جگ¶ٹˆ‚ش‚è‚ًŒ©‚ؤ‚¢‚½‚¾‚¯‚½‹Mڈd‚ب‹@‰ï‚ئ‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB

پ@‘±‚¢‚ؤ‚o‚s‚`‘چ‰ï‚إ‚حپAژ–‹ئ•ٌچگ‚⌈ژZ•ٌچگ‚ھ‚ب‚³‚êپAچ،”N“x‚ج–ًˆُ‚ھ‘Iڈo‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پB‚³‚ç‚ةگV–ًˆُ‚©‚çپAژ–‹ئŒv‰وˆؤ‚ئ—\ژZˆؤ‚ھ’ٌڈo‚³‚êپAژ^گ¬‘½گ”‚ة‚و‚è‰آŒˆ‚³‚êپA–{”N“x‚ج‚o‚s‚`ٹˆ“®‚à–{ٹi“I‚ةژn“®‚µ‚ـ‚µ‚½پB

ٹwچZ‚©‚ç‚àگV”N“x‚ج—lژq“™پA‹ك‹µ•ٌچگ‚ً‚µپA‘چ‰ïŒم‚ة‚حپAٹeٹw”N‚ھٹw”N‚o‚s‚`‚ئ‚µ‚ؤگiکHچu‰‰‰ï‚ًٹJچأ‚µ‚ـ‚µ‚½پBژ–Œم‚جƒAƒ“ƒPپ[ƒg‚©‚ç‚حپAپuٹw”Nچu‰‰‰ï‚جکb‚ھ‘ه•د•×‹‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پv‚ئ‚²چD•]‚ً‚¢‚½‚¾‚¢‚½ˆê•ûپAگiکHژw“±‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ج‰غ‘è‚à‚²ˆسŒ©‚¢‚½‚¾‚«‚ـ‚µ‚½پBچ،Œم‚جٹwچZ‰^‰c‚ةگ¶‚©‚µ‚ؤ‚¢‚«‚½‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB

پھڈم‚ض

پuگ¶“k‘چ‰ïپvپi‚SŒژ18“ْپjپ@

پ@‚SŒژ18“ْ(–ط)‚ةگ¶“k‘چ‰ï‚ھچs‚ي‚ê‚ـ‚µ‚½پB

پ@–{‰ï‚إ‚حپA—كکa‚T”N“x‚جˆê”ت‰ïŒvŒˆژZ‚ھ•ٌچگ‚³‚êپA‘±‚¢‚ؤ—كکa‚U”N“x‚جگ¶“k‰ïٹˆ“®Œv‰وپiٹeˆدˆُ‰ï‚جٹˆ“®Œv‰وپAƒNƒ‰ƒu”Nٹشٹˆ“®Œv‰وپAˆê”ت‰ïŒv—\ژZˆؤپj‚ھ‚»‚ꂼ‚ê’ٌˆؤ‚³‚êپAژ^گ¬‘½گ”‚ة‚و‚è‰آŒˆ‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پB

پ@‚±‚ê‚ة‚و‚èپA—كکa‚U”N“x‚جگ¶“k‰ïٹˆ“®‚à–{ٹi“I‚ةژn“®‚ئ‚ب‚è‚ـ‚·پBگو‚¸‚حپA‚TŒژ‚ج“ىگM‘چ‘جپA‚UŒژ‚ج“ىچ‚چص‚ةŒü‚¯‚½ٹeƒNƒ‰ƒu‚âٹeˆدˆُ‰ï‚جٹˆ“®‚ھٹy‚µ‚ف‚إ‚·پBگ¶“k‚جٹF‚³‚ٌ‚ج—ح‚إپAٹwچZ‘S‘ج‚ھٹˆگ«‰»‚³‚ê‚ؤ‚¢‚‚±‚ئ‚ةٹْ‘ز‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پھڈم‚ض

پuٹ½Œ}‰ïپvپi‚SŒژ‚X“ْپjپ@

پ@‚SŒژ‚X“ْ(‰خ)‚ة‚حپAگ¶“k‰ïژهچأ‚ة‚و‚éگV“üگ¶ٹ½Œ}‰ï‚ھچs‚ي‚ê‚ـ‚µ‚½پB

پ@ٹeƒNƒ‰ƒu‚ھگV“üگ¶‚ةŒü‚¯‚ؤ‘nˆسچH•v‚ ‚س‚ê‚éƒXƒeپ[ƒWƒpƒtƒHپ[ƒ}ƒ“ƒX‚â“®‰و”•\‚ًچs‚¢‚ـ‚µ‚½پBٹ½Œ}‰ï‚إŒ©‚½گو”y‚½‚؟‚جژp‚ًژQچl‚ةپAگV“üگ¶‚ح‚»‚ꂼ‚ê“ü•”‚·‚éƒNƒ‰ƒu‚ً‘I‚ش‚±‚ئ‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پBƒNƒ‰ƒuٹ©—U‚ج‘هژ–‚بچsژ–‚ب‚¾‚¯‚ةپA‚QپA‚R”Nگ¶‚ج”M‚ج“ü‚ê•û‚à‘ه•د‚ب‚à‚ج‚إ‚µ‚½پB

پ@‚±‚ê‚©‚çپAٹeƒNƒ‰ƒu‚ھگV“üگ¶‚ًŒ}‚¦پAƒCƒ“ƒ^پ[ƒnƒC‚ج’n‹و—\‘I‚â“ىچ‚چص‚ةŒü‚¯‚ؤ‹Cچ‡‚ج“ü‚ء‚½ٹˆ“®‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚‚±‚ئ‚ة‚ب‚è‚»‚¤‚إ‚·پB

پھڈم‚ض

پu‘خ–تژ®پvپi‚SŒژ‚W“ْپjپ@

پ@‚SŒژ‚W“ْ(Œژ)‚ة‚حپAگ¶“k‰ï‚جژهچأ‚ة‚و‚é‘خ–تژ®‚ھچs‚ي‚ê‚ـ‚µ‚½پB

پ@ٹwچZ’·‚جˆ¥ژA‚جŒمپAگ¶“k‰ï’·‚ھگV“üگ¶‚ةŒü‚¯ˆ¥ژA‚ً‚µپAچZ‰ج‚ًگؤڈ¥‚·‚邱‚ئ‚إگV“üگ¶‚ًٹ½Œ}‚µ‚ـ‚µ‚½پB‘±‚¢‚ؤپAگV“üگ¶‚ج‘م•\‚ھپA‚QپA‚R”Nگ¶‚ةŒü‚¯•ّ•‰‚ًڈq‚ׂ鈥ژA‚ً‚µ‚ـ‚µ‚½پB

پ@گ¶“k‰ï’·‚ج—ح‹‚¢پw“ىچ‚گ¶“k‰ï“ü‰ïگ錾پx‚ة‚و‚èپAگV“üگ¶‚àگ¶“k‰ï‚جˆêˆُ‚ة‰ء‚ي‚èپAگو‚¸‚ح“ىچ‚چص‚ةŒü‚¯‚ؤٹˆ“®‚µ‚ؤ‚¢‚‚±‚ئ‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB

پھڈم‚ض

پu“üٹwژ®پvپi‚SŒژ‚T“ْپjپ@

پ@‚SŒژ‚T“ْ(‹à)‚ة—كکa‚U”N“x“üٹwژ®‚ً‹“چs‚¢‚½‚µ‚ـ‚µ‚½پB

پ@ڈ‰پX‚µ‚¢گV“üگ¶195–¼‚ج“üٹw‚ھ‹–‰آ‚³‚êپA—كکa‚U”N“x‚ج‰ھ’J“ىچ‚“™ٹwچZ‚ھ–{ٹi“I‚ةƒXƒ^پ[ƒg‚µ‚ـ‚µ‚½پB

پ@ٹwچZ’·‚جژ®ژ«‚إ‚حپAپuƒvƒ‰ƒgƒ“‘خکb•رپv‚جƒGƒsƒ\پ[ƒh‚ھڈذ‰î‚³‚êپAگ¶“k‚ئ‹³ˆُ‚ج—‘z“I‚بٹضŒW‚ھŒê‚ç‚ê‚ـ‚µ‚½پB‘±‚¢‚ؤگV“üگ¶‚ج‘م•\ژز‚©‚ç‚حپAپu‰ھ’J“ىچ‚“™ٹwچZ‚جˆêˆُ‚ئ‚µ‚ؤŒض‚è‚ًژ‚؟پA’‡ٹش‚½‚؟‚ئ‹¤‚ةڈ•‚¯چ‡‚¤‚±‚ئ‚ً‘هژ–‚ة‚µ‚ب‚ھ‚ç–ع•W‚ةŒü‚©‚ء‚ؤ“w—ح‚µپAژO”Nٹش‚جٹwچZگ¶ٹˆ‚ً‘—‚邱‚ئ‚ًگ¾‚¢‚ـ‚·پBپv‚ئ‚ج—ٹ‚à‚µ‚¢گéگ¾‚ھ‚ب‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پBگV“üگ¶‚ج‚±‚ê‚©‚ç‚جچ‚چZگ¶ٹˆ‚ة‘ه‚¢‚ةٹْ‘ز‚µ‚ـ‚·پB

پھڈم‚ض

| |