�u��76�Ə؏����^���v�i�R���P���j

�@

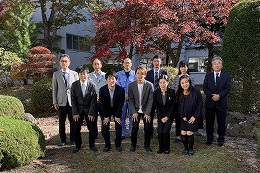

�@���Ə؏����^�����ݍZ���A�ی�ҁA�����o�A�E���Ɍ�����钆�ōs���194���̑��Ɛ����������܂����B

�@�e�N���X�̑�\�҂ɓ��V�Z���搶���瑲�Ə؏����n����A�����A�����ƃR���i�БO�̏]���ʂ�̎����s�����Ƃ��ł��܂����B���̌�͊e�g�q�����ŕی�҂̊F�l�Ɍ�����钆�A�w���S�C�����l�ЂƂ�ɑ��Ə؏�����n����܂����B

�@�S�C���炨�j���̌��t�A���̌�͂R�N�Ԃ�U��Ԃ�Ȃ���v�����������A�L�O�ʐ^���B�����肵�܂����B�����Ƃ����ԂɎ��͉߂��ʂ��ɂ���ł��܂����B

�����

�u�s�s��E�\���E�O����v�i�Q��29���j

�@

�@�O�N�����v���Ԃ�ɓo�Z���S�Z����̈�قɑ����܂����B

�@�������̑S�����o��̑s�s��s���A���V�Z���搶����u���܂łɎc���ꂽ���Ԃ͂܂�����܂��̂ŁA���܂ňȏ�Ɏ��Ȍ��r��ς݁A�܂��������x�X�g�R���f�B�V�����ŗՂ߂�悤�ɁA���������ɂ��Ă��������v�ƌ���̌��t������܂����B

�@�����đS�����Ŋ����������̏������䂳��A�X�P�[�g���̉ꗈ�t������A�q�ؗC�߂���A�ԉ����삳��A���c��������A���쌧��\�Ƃ��đS�������Ղɏo�ꂵ�����Ȋw��b�܂���܂������ՉH����̕\���y�яЉ���s���܂����B

�@�����āA�Ō�ɎO�N���𑗂��s���A�e��������̊��ӂ̃��b�Z�[�W��k��O���ւ̉ԑ��̑���A���ӂ̂����ʂŒ��߂������A�S�Z�Ŋy�������Ԃ��߂����܂����B

�����

�u�䒆�s���嗢�������w�Ƃ̌𗬁v�i�Q���P���j

�@

�@��p�̍��Z��30�����{�Z��K��𗬉���s���܂����B

�@���}�Z�����j�[�ŋL�O�i���������A���Z�̑�\���k�����A�Ɗw�Z�Љ���s���܂����B���̌�A�ߑO�͐��k��̖����Ɛ܂莆��V��߂���A�ߌ�͂P�N�a�g�̐��k�B�Ƃ����낭���y���݂܂����B

���k�B�͊ȒP�ȉp���W�F�X�`���[�Ŏv����`����������A�n�C�^�b�`���Ċ�э������肵�Ċy�������Ԃ��߂����Ă��܂����B

�����

�u�����n�N���u�������ʕ�v�i�P��29���j

�@

�@���C�t�v���U�E�}���I�ōs��ꂽ���J�G�R�[���[�^���[�N���u���̒��ŁA���N���u���N��d�ψ���̎��Ƃ̈�Ŏx�����Ē������{�Z�̂R�̕����n�N���u�������̐��ʂ���܂����B

�@�������͑�M���g���ċߗZ�ƍ����ōs�����p�t�H�[�}���X�̗l�q�A�ƒ�ȕ��͒��������y���d�q�����W�̌��ʂ���������ۂɒ��������l�q�A

�@�������̓V���b�g�K���}�C�N�̐��\���f��u�����v�̐��}�T�a�ēւ̃C���^�r���[����⌧�V�l�����R���e�X�g�ł̍�i����ʂ��ĕ��܂����B

�@��]�������̂��w�����Ē������x���ɂ�萶�k�̊��������������������Ƃ͂������A�v���[���⊈���̋@���^���Ē��������Ƃ͖{���ɋM�d�ł����B

�����

�u���}�ē𗬉�v�i�P��22���j

�@

�@�P��22���ɁA�������Ɖf��u�����v�̐��}�T�a�ēƂ̌𗬉�s���܂����B

�@�������͍�N�A�n�����f�惍�P�n�ɑI��闝�R���e�[�}�ɂ����r�f�I��i�u�X�����P�I�v�𐧍삵�A����̌𗬉�͐���ɂ����͂����������z�K���t�B�����R�~�b�V�����{��m���̒���Ŏ������܂����B

�@�𗬉�ł́u�����v�̃v���f���[�T�[�ł��锺���G����ɂ����Q�����������A���ۂɁu�X�����P�I�v����f�����z�����������܂����B

���̌�̎��^�����ŕ��������́A�u��i���ň�ԑ�ɂ��Ă��邱�Ɓv�A�u���ǂ��C���^�r���[�ɂ��邽�߂̃|�C���g�v�A�u��i�̒��ߐ���ǂ��Ƃ炦�邩�v�u�ē̍��Z����v�ȂǁA������̕������̒��Ő��܂ꂽ�^���M�S�Ɏ��₵�܂����B

�����

�u�s�s��v�i12��26���j

�@

�@�k�M�z���ɏo�ꂷ��������ƃC���^�[�n�C�ɏo�ꂷ��X�P�[�g���̑s�s��s���܂����B���k�����s�s�̌��t�B���V�Z���搶���猃��̌��t�������A�����̑�\����͋����������q�ׂ��܂����B��������҂��Ă��܂��B

�����

�u���J�G�R�[���[�^���[�N���u�������x���v�i12��22���j

�@

�@�������i�B�e�p�V���b�g�K���}�C�N�j�A�������i��M�j�A�ƒ�ȕ��i���y���d�q�����W�Ȃǁj�A���ꂼ��A���Ē������i�����ǂ����p���Ă��邩����܂����B

�@�������̓V���b�g�K���}�C�N�̐��\�����ۂ̍�i�œ`���A�ƒ�ȕ��̓P�[�L�̃i�b�y�ƃf�R���[�V���������w��A���H�����Ă��������܂����B�������͗X�ǂ���˗������������f���쐬�̗l�q�����Ă��������܂����B

�@����ɁA�G�R�[���[�^���[�N���u�̗��N�x�̗��̉��f�����˗����Ă���������Ƃ̂��ƂŁA���k�̊���̋@������������Ă��ꂵ������ł��B

�����

�u12���}���ٓǏ��T�ԁ@�N�lj�w��͓S���̖�x�v�i12��21���j

�@

�@12���̓Ǐ��T�ԂɁA�}���ψ������Ǝi���A�������̗L�u�ɂ��N�lj�w��͓S���̖�x���s���܂����B���s��w���w���̘f���Ȋw����������悵�Ă���u�_�W�b�N�E�A�[�X�v��}���ψ���Ń����^�����A�P���̔����`�X�N���[���Ɍ���}���f���ĘN�ǂ��܂����B

�@�܂��A�d�q���ŋ�͓S��������V�̐�̐��������s���܂����B�Q���������ȕ��̐��k����́A�u�����_�W�b�N�E�A�[�X�ɉf��C�ۂȂǂɋ��������Ă��v�N�ǂ����������A�}���ψ�����́u���̉�����������������v�u���߂Ă���������Ǘǂ��@��ɂȂ����v�Ɗ��z������܂����B

�����

�u��M���Ŏ������z�K����������܁v�i12��19���j

�@

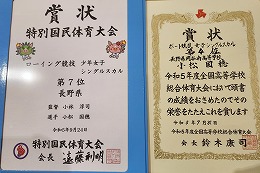

�@�Óc���̂��A�łɊւ��鍂�Z���̍앶�ŁA��M���Ŏ������z�K���������܂���܂��A���������̎��N�Y���������ƋL�O�i�����������܂����B

�@�Óc����͎��瓹�H��C���˗������o�����앶�ɂ��A���̏C�U�ɐŋ����g���Ă��邱�Ƃ���A�ŋ��̕K�v�����������B�Љ�l�ɂȂ��Đŋ���[�߂�����������́A�����̓��{��܂��Â���̂��߂ɖ��ɗ����Ă���Ɗ����Ȃ���[�߂����Ƙb���Ă��܂����B

�����

�u���ƌ��J�v�i12���S���`�W���j

�@

�@���w�R�N���ƕی�҂�ΏۂɌߑO�ƌߌ�̂Q��ɕ����āA�P�T�Ԏ��Ƃ����J���܂����B

�@�T���ȁi����A���w�A�Љ�A���ȁA�p��j�̎��Ƃ𒆐S�ɎQ�ς��A�̈�ق�}���ق����Ă��炢�܂����B

�@�܂��A�w�Z�̐����ƕ������̐��삵���u�w�Z�Љ�r�f�I�v���������Ă��炢�A�Q���������w������́A�u�̌����w�Ƃ͈���Ď��ۂ̎��Ƃ̗l�q�������ėǂ������B�v�u��y�������^���ɁA���Ȃɂ���Ă͘b�������Ȃ���y�������Ɏ��Ƃ����Ă����B�v�u�搶�Ɛ��k���ƂĂ��߂��āA���Ƃ�������₷�������B�v�u�i�H�I���̎Q�l�ɂȂ����B�v�u�썂�ɓ��w�������Ǝv�����B�v�u�������̏Љ�r�f�I��������₷�������B�v�Ƃ������z����������܂����B

�����

�u��w���w�v�i12���P���j

�@

�@�ߔN�R���i�Ђōs���Ă��Ȃ������u��w���w�v��1�N�����s���܂����B

���N�͊֓��̕�����i�O����E���w�n�j�A�������i����E�ۈ�n�j�A�@����i�o�ρE�o�c�E���w�E�@�w�n�j�A���a��i�Ō�E��Ìn�j�A�H�w�@��i���H�n�j�̂T�̑�w�����w���܂����B����������A�{�݂����w������A�w�H�𗘗p�����肵�āA��w�Ŋ��������ƂȂ�܂����B

����̊�]�i�H�����Ɍ����ėL�Ӌ`�ȋ@��ƂȂ�܂����B

�����

�u����C�w���s�v�i11��28���`12���P���j

�@�Q�N��������֏C�w���s�ɍs���Ă��܂����B

�P���ڂ͕��a�F�O�����ŃZ�����j�[���s���A���ےʂ���U�܂����B

�Q���ڂ̓K�}�Ɣ���C�����ق��w�����Ɍ��w���āA�ɍ]���֓��薯���B

�R���ڂ̓r�[�`�U����]�҂̓o�i�i�{�[�g�̌��A�����Ė������Ƃɗl�X�ȉ���̐����╶����̌����܂����B

����̏C�w���s��ʂ��āA����̗��j�╶���A���ێЉ�̕��a�ƈ���ȂǁA���a�̑�����̌����邱�Ƃ��ł��܂����B

�����

�u�������V�l�����R���e�X�g�v�i11��18�E19���j

�@

�@��42��TSB�t���쌧�����w�Z�V�l�����R���e�X�g���s���A�{�Z�����������܂����B

�@���ʂ͈ȉ��̒ʂ�ł��B

| ���� |

�ԑg�^�C�g���^���� |

���� |

| �I�[�f�B�I���b�Z�[�W���� |

�uYou are Hero�v |

�D�G�܁@�k�M�z���i�o |

| �r�f�I���b�Z�[�W���� |

�u�����I��̓ꕶ�l���T�C�����ǂ��I�v |

TSB��� |

| �u�X�����P�I�v |

�S�����������Րi�o |

| �e���r�t���[���� |

�u������Ɖ��q�l�v |

TSB��� |

| �A�i�E���X���� |

�Q�N �{���� |

TSB��܁@�S�����������Տo�� |

| �P�N �������� |

�D�Ǐ܁@�k�M�z���i�o |

| �N�Ǖ��� |

�Q�N �O��G�� |

TSB��܁@�S�����������Տo�� |

| �Q�N �c������ |

�D�G�܁@�k�M�z���i�o |

�����

�u�ł̍앶�\�����v�i11��14���j

�@

�@�{�Z�R�N���̐{�c���C���A�łɊւ��鍂�Z���̍앶�Łu�֓��M�z���ŋǒ��܁v����܂��A�z�K�Ŗ����ōs��ꂽ�\�����ɎQ�����܂����B

�@�앶�̑薼�́A�u�����ւ̓����v�ł��B���̐łɊւ��鍂�Z���̍앶�ɂ͂S�T�O�҂̉��傪�����������ł��B���߂łƂ��������܂��B

�����

�u�P�w�N�w�悤������y�x�̊J�Áv�i11���X���j

�@�{�Z�̑��Ɛ����炲���g�̐i�H�I���⌻�݂̎d���ɂ��Ă̘b���A���k��l�ЂƂ肪�������g�̃L�����A�f�U�C������̓I�ɕ`���_�@�ɂ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ��ĊJ�Â��܂����B

����29�N����n�܂�{�N�x�͂V��ڂ��}���܂����B���k��10�u������Q�u����I�����A��y�̍u�`���܂����B

�@�u�t�̕��̂��b�������k�̊��z���Љ�܂��B

�u�w�l��100�N����Ȃ̂ł������s���Ă����v�x�Ƃ������t���S�Ɏc�����B�v

�u�d�������邱�Ƃ́A�����̂��߂����łȂ��l��ʂ��Ă��낢��Ȃ��Ƃ�m��A�w�Ԃ��Ƃ��d���̗ǂ��Ȃ̂��ƕ��������B�v

�u�w�����̋��Ȃ��̂������ɂȂ��邱�Ƃ�����x�Ƃ������t����ǂ�Ȃ��Ƃɂ��`�������W�������Ǝv�����B�v

�u��Ȃ̂́A�����̂�肽�����Ƃ������ƂƁA�����ł�����ɋ߂Â����Ǝv�������邱�Ƃł͂Ȃ����ƍl�����B�v

�u�w�C�������ł���l�͂����ĂȂ����ł���x�Ƃ������t���Ă��ꂩ��ӎ����Đ������Ă��������B�v

�����

�u�}�����X����ł̑I���v�i11���V���j

�@�}���ψ���̗L�u�ʼn��J�̊}�����X�{�X�֑I���ɍs���܂����B�X������ɓX�̖{�̔z�u�Ȃǂ��f���܂����B

�@���k��������́u�����Ă����ɓǂ�ŗ~�����{��u���Ă���v�u�������~�����{���̂ƈ���ē�������v�u���i�ӎ����Č��Ȃ��Ƃ��낪���ꂽ�v�Ȃǂ̊��z������܂����B�I�{�͐}���قőݏo���܂��B

�����

�u�H�G�N���X�}�b�`�v�i10��25���E26���j

�@�R�N���ɂƂ��ẮA�Ō�̍s���ƂȂ�H�G�N���X�}�b�`���s���܂����B

�@�j�q�́A�T�b�J�[�A�o�X�P�b�g�{�[���A���q�́A�h�b�W�{�[���A�o�X�P�b�g�{�[���A�j�������Ńo�h�~���g���̌v�T��ڂŋ��������܂����B�����Ȃ̂ŏ��������͂��܂����A����ȏ�ɃN���X���J��w�N���z�����𗬂��ł����Q���Ԃł����B

�����

�u�H�ƃ��b�Z�v�i10��20���j

�@�����ő勉�̍H�ƓW����u�z�K���H�ƃ��b�Z2023�v�ɂP�w�N�̐��k���Q�����܂����B

�@�e�[�}�ʂɐݒu���ꂽ�u�[�X�k�����͎v���v���ɏ���A����������̌������肵�܂����B

�@�@���k�����́u�����Ȑ�啪��ɕ�����Ă��āA���������i�H�ɂ��ďڂ������ׂĂ݂����Ǝv�����B�v�u���z�������Ƃ������ɂ��邱�Ƃ��Q�l�ɂȂ����B�v�u���̎��̎���������ƍL���āA�S�������Ƃ�����Ǝv�����B�v�ȂǁA����̌o��������̐i�H�ɐ������Ă������Ƃ���p������܂����B

�����

�u���i�J���v�i10��20���j

�@�}�����E��������A���є_������A���J�����Z�A���J�썂�Z�ŋ����J�����Ă��铂�g���\�[�X�̎��H��s���܂����B�}�����E�ѓc��������Ȃ��A�����Z�̃^���^���ƃg�}�g���x�[�X�ɂ����\�[�X�Ɠ썂�Z�̂ڂ���Ӟ��������������ς�|�h�\�[�X�����H���Ĉӌ����������܂����B

�@����̓}�����E��������̓X���ɂĎ��H�⎎���̔����s���ď��i����ڎw���Ă����܂��B

�����

�u���̘A�V�l��s�s��v�i10��19���j

�@�V�l�팧���֏o�ꂷ��j�q�o�X�P�b�g�{�[�����A�|�����A�n���h�{�[�����A�싅���Ɩk�M�z���֏o�ꂷ�闤�㕔�̑s�s��s���A���V�Z���搶�̌���Ɋe���ŗ͋������ӂ��q�ׂ��܂����B�������̊���Ɋ��҂��܂��B

�����

�u�C���^�[�n�C�E���̂ł̊���v�i10��19���j

�@���q�V���O���X�J���ŃC���^�[�n�C�S�ʁA���̂V�ʂƊ����������̏������䂳��̕\�����s���܂����B�R���i�Ђł͂Ȃ��Ȃ��ł��Ȃ������썂���̊����S�Z�ŏ̂��܂����B

�����

�u��������v�i10��19���j

�@��42��z�K�c�f�������̕���s���A�j���e20�ʂ܂ł̏�ʓ��҂ɓ��V�Z���搶����\���n����܂����B

�@�j�q1�ʂ͐����N��Q����35��40�b�A���q�P�ʂ͓��R�܍���Q����12��55�b�ł����B

�@�܂��A���I����ɒn��̕�����A���k�̊撣����̂��Ă����������S���܂�莆���A���V�Z���搶����Љ�Ē����܂����B���߂đ����̊F�l�Ɏx�����Ă��邱�Ƃ������܂����B

�����

�u���k����v�i10��19���j

�@

�@��̈�قɑS�Z���Q�W���Đ��k����s���܂����B

�@�������́u�����͊w�Z�����ɌW���d�v�ȋc�Ă̐R�c�ɂȂ�܂��B�܂��A�V���k����X�^�[�g���܂��B��l�ЂƂ肪�ӔC�������ĐT�d�ɐR�c���܂��傤�B�v�Ƃ����b�Ŏn�܂�܂����B

�@�O���̊�������щ�v�̒��ԕ����F����A�����Đ���V����͂��߁A�V���������F����܂����B�ߘa�T�N�x�̓������k��R�N������Q�N���ֈ����p����܂����B

�����

�u�������\�h�K��v�i10��18���j

�@

�@��47��S�����Z���������Ղ̕�������ŕ����Ȋw��b�܂���܂����A���쌧��\�T���̕���������������K����x���璷��\�h�K�₵�܂����B

�@�{�Z����̓A�i�E���X����Ŋ������ՉH���o�Ȃ��i�s�߂܂����B�܂��A���́A����U��Ԃ�u�Ō�̑��őS���o�����Ƃ��ł����̂ł悩�����B�v�Ƙb���Ă��܂����B

�����

�u���ƌ��J�v�i10��12���j

�@�Q���ڂƂR���ڂ̎��Ƃ�S�w�N���J���A���w��91���A�ی�҂V���̊F����ɗ��Z���Ă��������܂����B

�@���k�̊F����́u���ۂɌ��Ď��Ƃ̕��͋C�⒆�w�Ƃ̈Ⴂ�����������B�v�u�����y�����Ǝv����悤�Ȏ��Ƃ���������A������₷�������Ă������Ƃ������č��Z�ւ̍l�������邭�Ȃ����B�v�u���Ƃ�^���ɎĂ�����A�y�������ɎĂ����肷��p�����邱�Ƃ��ł��č��Z�ł̐�����z�����邱�Ƃ��ł����B�v�Ȃǂ̊��z��������܂����B

�@����̎��ƌ��J��ʂ��āA�{�Z�̖��͂̈�[�������Ă�����������K���ł��B12���ɂ͂S���Ԃ̎��ƌ��J����\�肵�Ă��܂��̂ŁA���Z���������B

�����

�u��42��z�K�c�f�������v�i10���U���j

�@��42��z�K�c�f�������s���܂����B

�@�j�q�͌ΔȍL����X�^�[�g�����b�g�n�[�o�[���o�R���Ċ�����ʂցA���q�͐������O�����h����X�^�[�g���č������A���Ɍ䒌����i�ݔ����x�Y�[�����C�����o�R���Ă������̗��w�t�߂̍א�؍ޒ��ԏ�̃S�[����ڎw���܂����B

�@�j�q30km�A���q21.7km�Ə]�����͒Z�k�����R�[�X�ł������A�������o�s�`�̊F�l�̑S�ʋ��͂ƒn��̊F�l�̉����������ŁA�S�N�Ԃ�̓����`���̐z�K�c�f�����������{���邱�Ƃ��ł��܂����B

�����

�u�t�����[�A�����W�����g�Ɛ�Ԃ����Ă��������܂����v�i10���S���j

�@�i�`�M�B�z�K���n��ƘA�g�����u�H�_�����v�̈�Ƃ��āA�u�Ί炠�ӂ��w�Z�������������悤�I�v�Ƃ������g�݂ŁA�z�K�Y�̃J�[�l�[�V�����A�g���R�M�L���E�Ȃǂō��ꂽ�t�����[�A�����W�����g�Ɛ�Ԃ����Ă��������܂����B

�@�V�^�R���i�E�C���X�����ǂɂ���ς��Ă��܂������X�̐����͖߂����܂����A�F�N�₩�ɍ炭�Ԃ����Č��C���o���A��l�ЂƂ肪���邢�w�Z�������߂����Ăق����Ƃ����肢�����߂��Ă��܂��B

�@�������t�����[�A�����W�����g�͐��k���ւɁA��Ԃ͍Z���ɏ���܂����B

�����

�u�I�n�Ǝ��v�i�X��29���j

�@�O���̏I�Ǝ��ƌ���̎n�Ǝ������˂đS�Z�W����s���܂����B���V�Z���搶�́A���N�Ԃ��ł���ۂɎc�������Z�҂ł���g�V������Ƃ̏o����ɂ��b������܂����B

�@�g�V������͖{�Z�̑��Ɛ��ł���A����e�ɂ���Z�̔�̍Z�̂����|�������10���X���E10���̂Q���Ԃɑ�{���Ƃ�ɗ��Z����܂��B���싳��U����ق̊Ŕ��g�V����̕M�ɂ����̂ł��B

�@�g�V����̍��Z����̃N���u������A�E���Ă���̌���S��w�т̎p����̓I�ɏЉ�A�w�т͎��������̂��̂ł͂Ȃ��A�l�̂��߂ɐ������Ă����Ӗ������邱�Ƃ⍂�Z���ƂŊw�т͏I���킯�ł͂Ȃ��A���̎����̎��ɋN����u�w�т����v�Ƃ����~����厖�ɂ��Ăق����Ɓu�w�сv�����邱�Ƃ̑�������b���ɂȂ�܂����B

�����

�u�����w�v�i�X��14���j

�@�P�A�Q�N����ΏۂɁA����A�����E�o�c�A�Տ��S���A�H�w�Ȃ�15�̑�w����w�Z����u�t�������ču�`���܂����B

�@�O����E���ۊW�̍u���ł́u�W�F���_�[�A�l�퍷�ʂ́A���������邱�Ƃŕς���Ă����B�v�u���E�̍��X�ɖڂ������Ă����A���푽�l�Ȑl�Ɗւ��o�������Ă݂����B�v

�@�c������E�ۈ�̍u���ł́u�ӂ��莩���̒��Ŏ����Ă����w�ӔC�x�̃C���[�W����̓I�Ȃ��̂ɕς�����B�v�u�q��Ďx���͑��k�ɏ���ĉ������邱�Ƃ��厖�����ǁA���ꂳ�̂̑̒���ƒ�̂��Ƃ��l���邱�Ƃ��x���̈���ƕ��������B�v

�@�H�w�i�@�B�j�n�̍u���ł́u���̂Â�������鎞�́A�l�b�g����Ȃ�ł��A�C�f�A�������Ă��Ă����肩�́A��{�̌`�ƂȂ�Ƃ���͎����̒��ŃA�C�f�A�����܂��g�ݍ��킹�Ă���A�����œ�����i�Ƃ��̓l�b�g�����p����ƃI���W�i���e�B����i�ɏo�Ă��邱�Ƃ��킩�����B�v

�@���k�����ɂƂ���90���̍u�`�͗l�X�Ȋw�т̋@��ƂȂ�܂����B

�����

�u�h�ЌP���v�i�X���S���j

�@�n�k�ɂ��Ђ�z�肵�Ėh�ЌP�����s���܂����B���̉��Őg�����A���S���m�ۂ��Ĕ������A�l�����m�F���܂����B

�@�V��̊W�ŗ\�肵�Ă������Ί�̌P���͍s���܂���ł������A���߂ċً}���̑Ή�����o�H�̊m�F���ł��܂����B

�@���V�Z���搶����u���̑����v�͂ǂ����������B�u�_�āv�͑�Ȃ��ł������B�{�Z�̏��ݒn�͒n�k�ɂ��t���ۂ��S�z�����ꏊ�ł�����܂��B�傫�Ȕ�Q���z�肳���̂ŁA�����납��̔�������ł��B���Ѝ����̌P����U��Ԃ�A�ЊQ���ɂ͒N��l���c���Ȃ����߂ɂł��邱�Ƃ��l���Ăق����Ƃ������b������܂����B

�@�܂��A���J���h������R���̏��h�����̕��X�ɂ��Ă��������܂����B�����Ŋ��̉��ɓ����Đg�����A�f�������Ă��đf���炵�������B��n�k�Ȃǂ̍ۂ͂�����Ƃ���ʼnЂ���������\��������̂ŁA���h�����Ⴆ�Ή��J�썂�Z�փs���|�C���g�ŗ��邱�Ƃ͓���B����ɍЊQ�͊w�Z�ȊO�̂Ƃ���Ŕ������邱�Ƃ�����B�Ƃ̐l�ƍЊQ���̔��o�H���m�F���Ă����Ăق����Ƃ������b������܂����B

�����

�u�A�����J�̍��Z���Ƃ̌𗬉�v�i�W��10���j

�@���J�s�Ǝo���s�s�A�g������ł���A�����J�E�~�V�K���B�̃}�E���g�E�v���U���g�s�̍��Z�������J�썂�Z�ɏ����Č𗬉���s���܂����B

�@�ŏ��ɋ|����ɂċ|�����̎��������Ă��炢�A���̌�͎��ۂɑ̌������Ă��炢�܂����B�ŏ��͊���Ȃ��l�q�ł������A����ɓI�̑���ɂ�����q�������Ɏ˔����p������܂����B

�@�����ďꏊ���w�Z�Ɉڂ��āA�p��N���u�⍑�ۋ��{�n�̐��k�����ƖV��߂����܂莆���s���A�y���������Ԃ��߂������Ƃ��ł��܂����B

�����

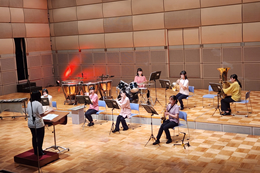

�u�����n�N���u�����x�����Ɓv�i�W���P���j

�@���J�G�R�[���[�^���[�N���u��2023-2024���J�썂�Z�������ւ̎x�����Ƃɉ��債���������A�������A�ƒ�ȕ��̃v���[���e�[�V�������s���܂����B

�@�͐�����͂��߁A�U���̖����̕��X�Ɍ����āA�������̓p�t�H�[�}���X�p��M�A�������͎B�e�p�V���b�g�K���}�C�N�A�ƒ�ȕ��͓d�q���y���d�q�����W�Ȃǂ̊�]�i�ɂ��āA�g�p�ړI�◝�R�ɂ��ăp���[�|�C���g�̉f���𒆐S�ɔM�ӂ����߂ăA�s�[�����܂����B

�@�e���̓v���[���e�[�V�������I���ƁA�ψ��̕��X����N���u�����̌�����]�i�̎g�p�ړI�Ȃǂɂ��Ă̎����v���[���̕]�������Ă��������܂����B

�@�I�l���ʂ͌�����߂ĘA��������܂��B���\���I�������k�B�́A�u�ْ��������ǃ��n�[�T�����v����`����ꂽ�v�u�ǂ��]�������炦�Ċ����������v�u�A�h�o�C�X���Q�l�ɂȂ����v�Ƃ��ꂼ��M�d�ȋ@��ɂȂ�܂����B

�����

�u�̌����w�v�i�V��28���j

�@7��28���ɑ̌����w�����{���A���w��539���A�ی��48���̊F���Q�����܂����B

�@�Q���҂̊F����ɂ́A�e�̌����Ɖ��ɕ�����āA�Z���搶�̈��A�A���k���\���A�A�w�Z�T�v�����A�w�Z�Љ�ԑg���������Ă��������܂����B

�@���̌�A���w���́A����E���w�E�n�������E���ȁE�p��̒�����P���Ȃ�̌����܂����B���ƏI����A���w������́A�u����������e���������ǁA������₷�������Ă��ꂽ�B�v�u�ْ��������Ǎ��Z�̎��Ƃ�̌��ł��Ă悩�����B�v�Ȃǂ̊��z��������܂����B

�@�Ō�ɃN���u���w���s���܂����B���w�������́A�u���Z�ɓ��w������A�������������R�N�Ԋ撣�肽���B�v�u�������镔���͌��߂Ă��܂��B�v�u���Z���͂���ς背�x���������B�v�ȂǁA���w���Ȃ���Ί�Řb���Ă���܂����B

�@����̑̌����w��ʂ��āA�{�Z�̖��͂̈�[�������Ă����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B10����12���Ɏ��ƌ��J����\�肵�Ă��܂��B�썂�������ۂɎ��Ƃ��Ă���l�q�����Ă��������܂��̂ŁA���Z���������B

�����

�u�S�Z�W��v�i�V��27���j

�@�S�Z�W��s���܂����B

�@���V�Z���搶����́A�u�����𗝉����邽�߂̐S���I�ȂR�̗̈�v�ɂ��ďЉ����܂����B�O�d�̓��S�~���C���[�W���A���̒��S�̉~���u�R���t�H�[�g�]�[���i���S�������苏�S�n���ǂ��j�v�A���̊O���̗̈���u���[�j���O�]�[���i������ƕs����X�g���X��������j�v�A��ԊO���̗̈���u�p�j�b�N�]�[���i�X�g���X�╉�ׂ���������j�v�ƌĂт܂��B���̉ċx�݊��Ԓ��A�u�R���t�H�[�g�]�[���v����u���[�j���O�]�[���v�ֈ�����ݏo���A�L�Ӌ`�ȁu�z���o���v�����҂��邨�b������܂����B

�@�܂��A������ALT�E�F�j�[�T�E�e���T�E�g�������搶�̗��C�����s���܂����B�E�F�j�[�T�搶�̓W���}�C�J��藈�����A�x�R���̍��Z�łT�N�ԁA�ѓc�s�̍��Z�łT�N�ԁA�����Ė{�Z�łR�N��ALT�Ƃ��Čv13�N�Ԃ��߂ɂȂ�܂����B���̓x�ꍑ�̃W���}�C�J�A������A����͋���W�̂��d���������\��ł��B

�@�p��̎��Ƃ����ł͂Ȃ��A�X�s�[�`�R���e�X�g��p��N���u�̎w���ȂǑ�ς����b�ɂȂ�܂����B���ЁA���{�ƃW���}�C�J�̌𗬁A���邢�̓W���}�C�J�̍��Z���Ɠ썂���̌𗬂ȂǁA�����̌������ƂȂ��Ă����������Ƃ��ł�����肪�����Ǝv���܂��B��ς����b�ɂȂ�܂����B

�����

�u���J�s�����ߍ���q�ǂ���c�v�i�V��24���j

�@80�����鉪�J�s�̏��w���A���w���A���Z�����Q�W���āA�u�����ߍ���q�ǂ���c�v���s���܂����B

�@�N�C�Y�ŏꂪ�a�݁A�R�~���j�P�[�V�����X�L�������߂邽�߂ɁA����̈ӌ���l�����A���d���������Ŏ����̈ӌ���l�����q�ׂ�̌������܂����B�i�h��������̓o��l���ŗႦ��ƁA�W���C�A���̂悤�ɍU���I��������A�̂ё�����̂悤�Ɏ��Ȏ咣���T���߂������͌����Ȃ�������ł͂Ȃ��A�����������̂悤�ɑ������������ɂ��Đڂ��Ă����B�j

�@�܂��A�S�̒��w�Z��ɕ�����ċ��c���A�Ō�̓��b�Z�[�W�����������Ĕ��\�����܂����B���Z���͍����߂Ă̎Q���ł������A���Z�����Ă̈ӌ����q�ׂ���A�����w���̎��g�݂�ӌ��Ɋ��S�����肵�Ďh�����܂����B�ƂĂ��M�d�ȋ@��ł����B

�����

�u���ʋ~���u�K�v�i�V��20���j

�@���J���h������Q���̍u�t���}���A�^�����̐��k��ΏۂɁu���ʋ~���u�K�v���s���܂����B

�@���������A�l�H�ċz�AAED�̎g�p���@�Ȃǂ̐S�x�h���@�ɂ��Ċw�сA���̌���K���s���܂����B�~�}�Ԃ�AED��v�����A�~�}�����ֈ����p���܂ōs�����߂ɂ͋��͎҂̑��݂̑�������߂Ċm�F�ł��܂����B

�����

�u�싅���A���j���A�������A�������@�s�s��v�i�V���V���j

�@�S�����֏o�ꂷ�鑆�����ƕ������A�k�M�z���ɏo�ꂷ�鐅�j���A�����āA���悢�挧�\�I���n�܂�싅���̑s�s��s���܂����B

�@���V�Z���搶����́u���܂łɎv���ʂ�ɗ͂��ł����A�����i�ނ��Ƃ��ł��Ȃ������Ƃ����������o�����o�āA����̑��ɗՂ�ł���Ǝv���܂��B���̉������v���𐰂炷���߂ɓ��X�̊����ɗ��ł����Ǝv���܂��̂ŁA���̎v�����Ԃ��A�S�͂�s�����Ă��Ă��������B�������Ă��܂��v�Ƃ������オ����A�e���̑�\�҂��獡�܂ł̊��ӂƑ��ւ̌��ӂ��q�ׂ��܂����B

�����

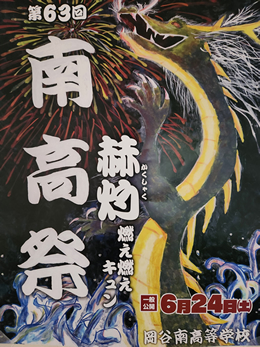

�u�썂�Ձ@�R���ځv�i�U��24���j

�@�썂�ՂR���ځB�S�N�Ԃ�ɐ����Ȃ��̈�ʌ��J�B�N���X�W��͋[�X�A�����╶�����̔��\�A�������̌����Ȃǂ�{���ɑ����̗���҂̊F�l�����}�����čs�����Ƃ��ł��܂����B

�@�[������̓i�C�g�t�F�X�e�B�o���i�����N�̎咣�A�t�@�C���[�X�g�[���A�_���X�j���s���A��W���ɂ͐z�K�ɉԉ��ł�������܂����B

�����

�u�썂�Ձ@�Q���ځv�i�U��23���j

�@�썂�ՂQ���ځB�S�z�����J��������Z��ŁA��Q�������A�|�����A�I�������[���s���A�N���X��w�N���z�����𗬂��ł��܂����B

�@�J�Վ��ł̓I�[�v�j���O�������f���A���t�y���ƗL�u�̃o���h�̃R���{�ɂ��e�[�}�Ȃ̉��t�Ŗ����J���A�N���X�Љ�̃r�f�I��f�A���I��A�N�C�Y�Ȃǂ��s���y�������ԂƂȂ�܂����B

�����

�u�썂�Ձ@�O��Ձv�i�U��22���j

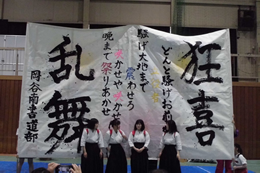

�@�u�q�܁v�R���R���L�������e�[�}�ɁA��63��썂�Ղ̑O��Ղ��s���܂����B

�@�N���u���\�ł́A�N���u���ƂɍH�v���Â炵�����o�̔��\�ɑ傫�Ȑ����������܂����B

�@�����āA���N�̐V���u�썂�R���N�V�����v�ł́A�R����ɕ�����ă����E�G�C������A���͑傢�ɐ���オ���Ă��܂����B

�����

�u�������v�i�U��24���j

�@���N���������u����U����v�����Ă��������܂����B���c�����́A�u���k�̂��߂ɗL�Ӌ`�Ɏg���Ăق����B����͂��x���̌`�𑽗l�����Ă��������B�v�Ƃ������b�����������A���V�Z���搶�́A�u����ł͘d���Ȃ��Ƃ���ő�Ɏg�킹�Ă��炢�����B���N������x�������������A���肪�����B�v�Ɗ��ӂ̌��t���q�ׂ܂����B��Ɏg�킹�Ă������������Ǝv���܂��B

�����

�u�썂�Տ����v�i�U��20���j

�@���悢�捡�T���́u��63��썂�Ձv�ł��B�������������B24���i�y�j�͈�ʌ��J�ł��B����҂ɐ����݂͐��Ă���܂���̂ŁA�����̊F�l�̂���������҂����Ă��܂��B

�����

�u�������m�g�j�t�S�������R���e�X�g���쌧����v�i�U��19���j

�@�m�g�j�t�S�������R���e�X�g���쌧�������������A�V��25�����瓌���ŊJ�Â����S�����֏o�ꂷ��������̕�ƌ����s���܂����B

�@���V�Z���搶����A�J���̌��t�ƂƂ��ɁA����̓���e�[�}�́u���������Z���ƕ����v�ł��B�u�Z���v�u�n��v�u�Љ�v�Ƃ̂������ɂ��āA����x���߂Ȃ����A���{�Ԃ��}����܂łɃu���b�V���A�b�v�𑱂��Ă��������B������F�O���܂��ƌ��オ����܂����B

�@�܂��A�R�N���̖��ՉH����́u�V�l��̉�������ƂɁA���ꂼ�ꂪ�ڕW�Ɍ������ĒNj����Ă����B��i�����钆�ŔY�ގ������������A���Ԃ�ږ�̐搶�A�u�t�̕��̂������Ńx�X�g��s�������Ƃ��ł����B��肽�����Ƃ�[���������܂ł�邱�Ƃ��ł��鍡�̊��Ɋ��ӂ��Ȃ���A�S�����ł͖����̂������ʂɂȂ�悤�ɁA����w�悢��i��ǂ݂�Nj����Ă��������B�v�ƌ���Ă���܂����B

�����

�u�k�M�z���s�s��v�i�U��13���j

�@�k�M�z���ɏo�ꂷ�闤�㕔�Ƒ������̑s�s��s���܂����B���V�Z���搶����u�傫�ȑ��ɏo��ł��邱�Ƃ��ւ�ɂ��āA�傫�ȕ���Ŏv�������͂��o���Ăق����Ǝv���܂��B�F����̗E�p�́A��ɑ�����y�����ɖ��Ɗ����ƗE�C��͂���Ǝv���܂��B�������F��܂��B�v�Ƃ�������̌��t������܂����B��������҂��Ă��܂��B

�����㕔�@�k�M�z���i�x�R���j

�@�E�j�q�_�����с@�@�@�@���@����

���������@�k�M�z���i�V�����j

�@�E�j�q�V���O���X�J���@���� ���

�@�E�j�q�_�u���X�J���@�@���c �m���A�ԉ� ����

�@�E���q�V���O���X�J���@���� ����

�@�E���q�_�u���X�J���@�@���q 䝗R�A���с@��

�@�E���q�ǎ���N�H�h���v���@�{�{ �����A���V �^�S�A���r �G�b�A�R�� �Ɉ߁A�k�c �їR�G

�@���Ȃ��A�������͂V��26���`31���ɖk�C���ōs����C���^�[�n�C�ւ��o�ꂵ�܂��B

�����

�u��63��썂�Ձ@��ʌ��J�̂��m�点�v

�@��63��썂�Ղ̊J�Âɂ��A6/24(�y)�͈�ʌ��J���ƂȂ��Ă���܂��B�e�w�N�ɉ������N���X���i1�N���c�����A2�N���c�N���X�W�A3�N���c�͋[�X�j��L�u���\�A�������̔��\�Ȃǂ����{�����\��ł��B���N�x�́A����҂Ɋւ��鐧���݂͐��Ă���܂���B�����̊F�l�̂���������҂����Ă���܂��B���A�{�Z�~�n���ɒ��ԏ�̂��p�ӂ͂������܂���̂ł����m�������������B

�Z�Ɉē��}

| ��63��썂���@��ʌ��J���� 6/24(�y)10:00�`15:00 |

|

10:00 |

|

15:00 |

|

| ��ʌ��J�@�N���X�W(2�N)�@�͋[�X(3�N)�@���������\�E�W���@��O�X�e�[�W |

|

|

|

10:00 |

|

13:30 |

|

| ��̈�ف@ |

|

|

|

�@ |

�@ |

|

�@ |

13:20 |

|

13:50 |

|

15:00 |

| ���̈�ف@ |

|

|

|

|

|

10:20 |

10:40 |

11:20 |

11:40 |

12:20 |

12:40 |

|

13:20 |

|

13:40 |

|

14:20 |

14:40 |

|

| �����ف@ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�����

�u������t��v�i�U��11���j

�@�U��11���i���j�ɑ�62�t�y��������t��J�m���z�[���i���z�[���j�ŊJ�Â���܂����B���t�y���͂Q�N��4�l�A�R�N���R�l�̍��v�V�l�Ŋ������Ă��܂��B

�@�X�e�[�W�͂R���\���ŁA�i�D���@���f�����[�X�g�́uARSENAL�v�����c�m���Y�́u�����v�܂őS12�Ȃ����t���܂����B

�@��N�͉Ƒ�����̉��t��ł������A����͊ϋq�̐����͂Ȃ��A��ꂩ��͉��������������������܂����B

�����

�u�|�p�ӏ܁v�i�U���X���j

�@�J�m���z�[���ɂāA�z�K�n�捂���w�Z�����|�p�ӏ܉�s���܂����B���N�́A�u�w�Z��ȁv�Ƒ肵�āA����i�]�ˁA����j��F���i�Ȃ��܁j�Ȃǂ��ӏ܂��܂����B

�@��Ȃ�BGM�ł��鉺�����y�i�O�����A���ہA�J�A�ނȂǁj�̐������Ă���A�]�˗���A�������A�F���ȂǁA�v���̌|�ɋ����Ə��̘A���ł����B����Y��ÓT�|�\�ɐG���y�������Ԃł����B

�����

�u���k����E�s�s��v�i�T��25���j

�@�S�Z����̈�قɎQ�W���Đ��k����s���܂����B��䐶�k��́u�݂Ȃ���̈ӎv�d�����ł��B�T�d�ɐR�c���܂��傤�B�v�Ƃ������A�Ŏn�܂�A��P�`�R���c�Ăɂ��ĐR�c�����F����܂����B

�@����I����ɂ́A�Z�̐��i�ψ�����u�Z�̂̏d�v���v������A�S�Z�ŗ��K�����܂����B�R���i�Ђł͍s�����Ƃ��o���Ȃ������u�S�Z���ꓰ�ɉ�čZ�̂��̂��v���Ƃ������ł����u�Ԃł����B

�@�����Č����ɏo�ꂷ��A���㕔�A�j�q�o�X�P�b�g�{�[�����A�������A�n���h�{�[�����A�|�����̑s�s��s���A���V�Z���搶����u���܂Őςݏグ�Ă������Ƃ����M�ɂ��āA�܂��A�������ւ�ɂ��ė��K�̐��ʂ�{�Ԃɐ������Ăق����B�����ɂ���S�Z���A���E���A�܂��A�ی�ҁA�n��A�����̕��X�͊F������������Ă��܂��B�v�ƌ���̌��t�������A�e���̑�\����͑s�s��J�Âւ̊��ӂƑ��Ɍ����Ă̌��ӂ��q�ׂ��܂����B

�����

�u�t�G�N���X�}�b�`�v�i�T��24���j

�@�t�G�N���X�}�b�`���s���܂����B�J��̑O�Ɍ����ɏo�ꂷ��o�h�~���g�����̑s�s��s���A���V�Z���搶����́u�݂Ȃ���̎p���ւ�Ɏv���B�����Ȃ�����Ă��Ăق����B�܂��A�{���̃N���X�}�b�`���s�����߂ɏ��������Ă��Ă��ꂽ�l�����Ɋ��ӂ������B�v�ƈ��A������܂����B

�@�I��鐾�̌�ɏ����̑����s���A��̂��Ɗ����\�h����u���Ȃ���A�\�t�g�{�[���A�o���[�{�[���A�싅�A�h�b�`�{�[���̂S�̋��Z�Ŋw�N���Ď������������S�͂Ŋy���ނ��Ƃ��ł��܂����B

�@�S�������I�����A��ł͊e��ڂ̂P�ʁ`�R�ʂ̃N���X�ɏ�A�����P�ʁ`�R�ʂ̃N���X�ɂ͌i�i���n����A�傫�Ȕ��肪�����܂����B

�����

�u��ʈ��S�̂��߂̊X���w���v�i�T���X���`11���j

�@�T���X���i�j����11���i�j�܂ŁA�ʊw�ɂ������ʋK���̏��炨��ь�ʃ}�i�[�̓O���}��ړI�ŏt�G��ʈ��S�X���w�����s���܂����B

�@�ʋΎ��ԑт͊w�Z�̑O�̓��H����ʗʂ������Ȃ�܂��B�E���Ɛ����ψ����S�̃|�C���g�ɕ�����A�����������킵�Ȃ����ʃ}�i�[�̊m�F���s���܂����B

�@�c�O�Ȃ����N�����Z���̌�ʎ��̂��������Ă��܂��B���N���玩�]�Ԃ̃w�����b�g���p���w�͋`���ɂ��Ȃ�܂����B��������]�Ԏ��̂��͂��߂Ƃ����ʎ��̂𖢑R�ɖh�����Ƃ��ł���悤�A��ʈ��S�ɑ���ӎ��̌����}���Ă����܂��B

�����

�u�}���ψ��̑I���̌��v�i�T���P���j

�@�}���ψ��Q�A�R�N���̗L�u�Ŋ}�����X���J�{�X����ցA�V�����}���ق֓����{��I�тɍs���܂����B

�@�ŏ��ɓX������u�ŋ߂悭����Ă���{�v�̂��b���f���܂����B����t������̖{��A�{����܂̖{�Ȃǂ��l�C�������ł��B�悭����Ă���{�̑��ɂ��A�u���Ȃ��Ă�����ׂ��{�v��I��ŕ��ׂĂ���Ƃ̂��Ƃł����B��Șb�����������A��������̖{�����āA�h�����Ă��܂����B

�����

�u��p�������w�Z�Ƃ̌𗬁v�i�S��28���j

�@�r�t�H�[�R���i�ɂ͍s���Ă�����p�������w�Z�Ƃ̌𗬂��ĊJ���܂����B�S��28���i���j�ɂ́A��p�䒆�s���嗢�������w�Ɖ���̉p�ꕔ���Ɗ�]�҂ɂ��A�I�����C���Ō𗬂��s���܂����B

�@�S�̉�ł��݂��̍���w�Z���Љ�A���̌�̓e�[�}�ʂɈӌ��������s���܂����B���N�̂Q���ɂ́A�嗢�������w�Z�̏C�w���s��������Č𗬂�����\��ł��B

�����

�u���㌤�C�v�i�S��27���j

�@�Q�w�N�����a�w�K�̈�Ƃ��āA�����{�c�E�ێR�n�����̌��w�𒆐S�ɏ��z�{��P�����������Č��C���s���܂����B

�@�ێR�n�����ŃN���X���ɃK�C�h����̐����������k�́A�u���̈Â��Ċ������ŋ����J�����s���Ă����Ƃ͐M�����Ȃ��B���ۂɗ��Ă݂ĉ��߂ăV���b�N�����B�v�u���ۂɎ����̖ڂŌ��āA���b���āA�푈�̔ߎS�������߂Ď��������B�v�u�����̖{�y�h�q�̎��ԉ҂��̑��ʂƁA�����{�c�̊W�����ۂɗ��āA���Ă݂ė����ł����B�v�ȂǁA�l�X�Ȏv���������ē썂�A���ė��܂����B

�@�܂��A�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̊����Ǒ���u���Ȃ���A���z�{���U����A�P���������w�����肷�邱�Ƃ��ł��A�[������������߂������Ƃ��ł��܂����B

�����

�uSNS�Ɋւ���u����v�i�S��27���j

�@��N�ɑ���1�N����ΏۂɁA��ʎВc�@�l�Z�[�t�e�B�l�b�g������������\�����̓��V�M�V�����u�t�Ɍ}���āA�u�l�b�g�������S�z�I�`�g���u���Ɉ���Ȃ����߂ɒm���Ă����������Ɓ`�v���e�[�}�ɍu����s���܂����B

�@�l�b�g����̍��ASNS������邽�߂̃L�[���[�h�͂R�u�@�[���g���X�g�i�M�p���Ȃ��j�A�����M�A�B����߂��Ȃ��v�B�������g���u���ɂ���Ȃ����߂ɂ͎��Ȗh�q�����Ȃ��B������胊�X�N���l���悤�B�g���邩��g���̂ł͂Ȃ��A���Ȗh�q�̂��߂́u�ݒ�v������B�Ⴆ�A�A�����F�B�ɓo�^���Ă���l�ȊO����̎�M�����ۂ���BLINE�Ȃ�SNS�̃A�J�E���g��v���C�o�V�[�Ǘ��ł��ݒ������ȂǁB

�@�܂��A�{�l�����肳����̓I�Ȏ����@����̔ƍߗ�Ȃǂ���Ղ������Ă��������܂����B���k�͐g�߂Ȏ���ɐ^���ɕ�������A�u�R��NO�I�v��u�S��OUT�I�v�B�l�b�g�Љ�ł́A�F�B�̗F�B�͗F�B�ł͂Ȃ��I�B�l�b�g������Ă������߂ɂ́u�u���I�v�l�́v���K�v�ł���c�B�Ȃǐg�߂�SNS�̊댯�������߂čl���鎞�ԂɂȂ�܂����B

�����

�u���ƎQ�ρEPTA����v�i�S��22���j

�@��N�̓R���i�ЂŎ��{�ł��Ȃ������A���ƎQ�ς�PTA����s���܂����B�ߑO����1�`�R�����ڂ܂ł����J���A200������ی�҂̊F�l�Ɏ��Ƃ��Q�ς��Ē����܂����B

�@�܂��A�ߌ�͏��̈�ق�PTA������s���܂����B�R���i�БO�Ɠ����悤�ɂ͂����Ȃ��Ă��A���N�͒n��PTA�A�썂�ՁA�������ȂǁA�ی�҂̊F�l�Ɗ��������ɂł���@����Ă�\��ł��܂��B�����b�ɂȂ�܂����A��낵�����肢�������܂��B

�����

�u���H�̔��v�i�S��17���j

�@�S�����猎�j���Ɛ��j���Ɂu�}�����E�H���v�����H�̔����s���܂��B����g���ٓ��₩��g���_�A�A�����J���h�b�N�Ȃǂ̒�ԃ��j���[�ɉ����A���k����̗v�]�����������`�L���J�c�p���A�R���b�P�p���A�z�C�b�v�N���[���T���h�Ȃǂ������܂����B�R�����ڂ̎��Ƃ��I���ƏW�܂肾���A����̔����ɗ\������Ă������k�����܂����B�����̎��Ԃ��y���݂ɂȂ�܂����B

�����

�u��ʈ��S�u�b�v�i�S���V���j

�@�S���V���i���j1�N���Ώۂɉ��J�x�@���̒|�����ʉے����u�t�Ɍ}���āA��ʈ��S�u�b���s���܂����B���Ɏ��]�ԂɊւ���āA���[����ᔽ�s�ׂɂ��ĕ�����Ղ��b���Ă��炢�܂����B

�@�܂��A���̂S���P������A�u�w�����b�g�̒��p���w�͋`���v�ɂȂ������ƂɐG��A���̂ɉ�����ۂ̔�Q���y�������邱�ƁA�����̐g�͎����Ŏ�邱�Ƃ���A����w�����b�g�𒅗p����w�͂����Ăق����Ƃ����b������܂����B���Z���̎��]�Ԏ��͖̂��N�������Ă��܂��B

�����

�u�Ζʎ��v�i�S���V���j

�@�S���V���i���j�Ζʎ����s���܂����B��N�͐V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ�ɂ��Z��ł̎��{�ł������A���N�͈ȑO�̂悤�ɑ�̈�قōs���܂����B

�@���V�Z���搶�́A�u�ʉߋV��Ƃ������t���������ł��傤���B�V��Ƃ͓��킩�痣��Ĕ������o�����A�ĂѐV���ȓ���ւƕԂ�Ƃ����ߒ��ł��B����̓��w���Ƃ����������o�����썂���Ƃ��Ă̐V���ȓ������ݏo���A���̑Ζʎ��Ƃ����������o�����邱�ƂŁA�썂�̐��k��̈���Ƃ��ĐV���ȓ������݂������ƂɂȂ�܂��B�F����ɂ́A���ꂩ�琶�k����╔������ʂ��ĐV���ȓ��킪���葽�����̂ƂȂ邱�Ƃ����҂��Ă��܂��B�v���k��́A�u�u�₩�ȕ��͋C�̒��A�������đΖʎ����s���邱�Ƃ͖{���Ɋ������B���������J�썂�Z�̂R�w�N�S���������ŏ��̍s���B���݂��Ɋ撣���Ă����܂��傤�B�v

�V������\���k�́A�u����ɓ���ē��w�����B���������{�C�ŁA���k����ł͓`���������p���A����������썂���Ƃ��Đ������Ă��������B�v�Ƃ��ꂼ��̎v��������܂����B

�@���̌�A�썂���k�����錾�A�����Љ�s���܂����B�P�N���������ėߘa�T�N�x�̐��k������X�^�[�g���܂��B

�����

�u���w���v�i�S���U���j

�@�S���U���i�j�ɗߘa�T�N�x�̓��w�����s���܂����B���V�Z���搶����Q�O�O���̓��w��������A�����ł́A�u���Ȃ������͉��J�썂�Z�̓y��I�ӎu�̂����A�܂�����o���Ă��Ȃ����A���狁�߂邱�Ƃŗt��点�A�Ԃ��炩���A�������сA������͎Љ�ɍK���������炷���������̂Ȃ��厖�Ȉꗱ�̎�B�F��`��傫���A�ǂ��Ƃ��ē������̂͂Ȃ��A�������ʂ��Ă��邱�Ƃ͉\���ɖ������ӎv�����������������̂Ȃ����B�������ɂ���ƂƂ��ɁA�F���`���傫�����Ⴄ�ׂ̎�̌��d���A�݂��ɗǂ��e����^���A�^�����Ȃ���L���Ȋw�Z�������A�X�ɂ͖L���ȎЉ��n������l�Ɉ���Ăق����B�W�c�͑��̐l�Ƌ������߂ɂ���̂ł͂Ȃ��A�݂������ߍ������߂ɂ���B�����W�c�͂����ɏ��������l�ЂƂ�̗͂����L�����Ƃ��ł���B�l�̂��߂ɏW�c������A�����W�c����邽�߂Ɍl�̗͂��K�v�ƂȂ�B�����͋����Ă������A�������ł������B�����̑��x���S�l�S�l�A��l�ЂƂ肪�����̃y�[�X�ŁA�������A�����ɐ������Ăق����B�����A������R�N��̎�����z�����Ă܂������ɑO�������Đi��ł����܂��傤�B���������E���͊F����̔����҂Ƃ��ĉ������Ă����܂��B�v�Ƙb����܂����

�@�@���̌�V������\���k���鐾���s���A�u�`�����鉪�J�썂���w�Z�̈���Ƃ��Čւ�������A���Ԃ����Ƌ��ɐ����������Ȃ���ڕW�Ɍ������ēw�͂��A�R�N�Ԃ̊w�Z�����𑗂邱�Ƃ𐾂��܂��B�v�Ɨ͋������ӂ��q�ׂ܂����B

�����

�u�V�C���E�n�Ǝ��v�i�S���T���j

�@�S���T���i���j�V�C�����s���A���V�듹�Z���搶���͂��߁A�V�C�̐搶���̏Љ����܂����B

�@�����āA�n�Ǝ����s���A���V�Z���搶����A�V�w�����}����ɂ�����A�u��ׂȂ��Ȃ�m�~�v�̘b��Ⴆ�ɁA�l�Ԃ��ߋ��̌o������w�K���A�m�炸�m�炸�̂����Ɏ����𐧌�����u�g�v���ł��A�V���ȃ`�������W��W���錩���Ȃ��ǂ������Ă��邩������Ȃ��B���̐g�̉��ɂ���l�X�ȁu�g�v�������ĉz���Ă݂���u�z���o���v�����邱�Ƃ��A�w�т̕����g���čX�Ȃ鐬���̃`�����X�ɂȂ����Ă����A���̐��������p���������Ԃ��u�z���o���v������Ƃ����悤�ɁA���Ԃ��璇�Ԃɓ`�d���Ă����A����Ȉ�N�ɂȂ��Ăق����Ƃ������b������܂����B

�����