2025年7月9日

本校浅間キャンパスの農業科生物サービス科の3年生が、毎年恒例で行っているイオンモール隣の交流広場ある花壇に花を定植しました。

花の種まきからデザインまで生徒が行い、当日は交流広場を管理されているガーデンチームなないろ様と一緒に定植を行いました。

イオンモールや交流広場にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

電話(浅間キャンパス): 0267-67-4010

電話(臼田キャンパス): 0267-82-2035

日々の授業の様子を紹介します

2025年7月9日

本校浅間キャンパスの農業科生物サービス科の3年生が、毎年恒例で行っているイオンモール隣の交流広場ある花壇に花を定植しました。

花の種まきからデザインまで生徒が行い、当日は交流広場を管理されているガーデンチームなないろ様と一緒に定植を行いました。

イオンモールや交流広場にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

メリークリスマス!

12月に入り、生物サービス科の植物活用コースの2、3年生がそれぞれクリスマスアレンジを行いました。

3年生はスワッグ作り、2年生はアレンジメントで『もりぞうくん』を作りました。 今回は、信州学の取り組みとして「地域の花材を利用した季節のフラワーアレンジメント」をテーマに株式会社エス・ケイ花企画様を講師としてお迎えして、指導していただきながら製作しました。

製作した作品は、家庭に持ち帰ったり校内に飾ったりしました。 演習林から切り出したモミの木や3年生が材料集めから行って製作したリースなども飾り、学校の正面玄関はクリスマスムード満点です!

浅間キャンパス生物サービス科の植物活用コースの3年生が毎年恒例のハロウィンアレンジをしました。

本校で栽培した観賞用カボチャを活用し、ジャックオーランタンを作成。かぼちゃの中にフラワーアレンジをする生徒もいました。最後に正面玄関を飾り付け、ハロウィンアレンジ完成です。

浅間キャンパス農業科が10月26日(土)に農産物販売会を行いました。

毎年地域の方が楽しみにしてくださり、今年も300名を超える来場者があり、午前中には多くの生産物が売り切れ、終了となりました。 学校の生産物を生徒が地域の方に直接販売できる貴重な機会となりました。

浅間キャンパス生物サービス科の植物活用コース3年生がイオンモール隣の市民交流広場で花壇の作成を行いました。

春の作業に引き続き市民交流広場の花壇の管理をしているガーデンチームなないろ様と一緒に作業を行いました。 植え付けた植物は、本校で種まきをしたビオラと葉ボタンです。作業中にはガーデンチームなないろ様に植え付けるときの注意点など教えていただきながら無事作業を終えることができました。

交流広場に立ち寄った際はぜひご覧ください。

浅間キャンパスの農業科は、農業に関する基礎学習を1年次に行い、2年次以降には自分の適性にあったコースを選択して専門性を深めていきます。

農業科の1年生が全員学ぶ「総合実習」では、幅広い農業学習の一環として、手打ちうどんの製造を通じて食品製造分野の「小麦粉の加工」を学びます。 この学習では、小麦粉の持つグルテンを生かして、コシのあるうどんを打ちます。 5人1グループで協力しなければ授業時間内に製造、試食、片付けまでができません。 グループ内でそれぞれが役割分担を決め協力し合い授業時間内に終えることが出来ました。 限られた時間のため、十分な寝かしの時間が確保できませんでしたが、満足できるうどんとなりました。

動物活用コースの2年生は、犬のしつけに関する内容を年3回受講します。 講習内容は犬のしつけや育成方法、動物愛護など多岐にわたります。 今回は2回目の内容を紹介します。

2回目はドッグトレーニングの訓練士 磯貝王規 様をお招きし、しつけの実践を学びました。 講師の先生からは、「犬の性格を熟知してからしつけることが大切である」と教えて頂きました。

第2回熊笹ミーセンコンテストを食品開発コースの3年生で行いました。 審査員として佐久平調理師会の市川弘幸様、武田光成様、武田篤雅様をお招きし、熊笹ミーセンを使って、様々なメニューを調理しアドバイスも含め審査していただきました。

レシピ作成からコンテストまでの1か月間で試行錯誤し、万全の状態で挑めたかと思います。熊笹ミーセンコンテストを通して、 生徒にとっては熊笹ミーセンのことを知るとてもいい機会になりました。

「見た目をいいものにするために、味が濃すぎず、ミーセンの味を活かせる具材にしました。」「ミーセンには和にも洋にも合い、様々な食べ方があるということがわかりました。」 「課題研究の一環として、今回の経験を活かして努力していきます。」など、残りの学校生活の中で、これらの経験を活かしてほしいです。

創造実践科では、コミュニケーション能力を高めるために、ソーシャル・スキル・トレーニングを導入しています。

1年生では4回の授業を行い「聴くスキル」「話すスキル」などのトレーニングを行います。2年生でも4回の授業を行い、応用編として「共感を示すスキル」「謝罪するスキル」などを学びます。

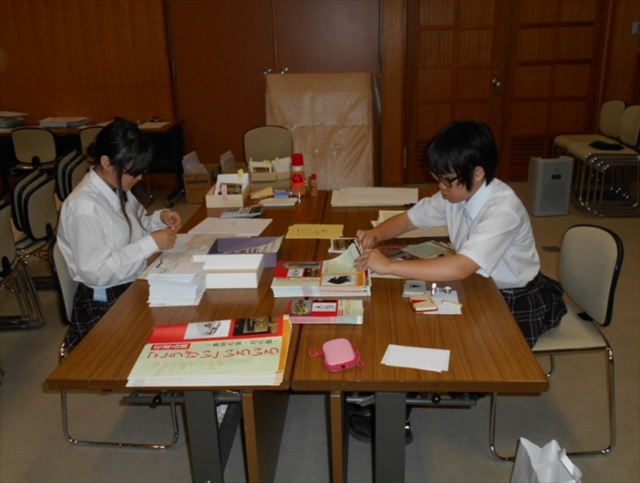

創造実践科の2年生は夏休みに全員、1日~5日程度のインターンシップを行います。今年も2年生全員がそれぞれの希望の企業や職種のインターンシップを行いました。 キャリアミドルの授業でインターンシップのまとめと発表行います。

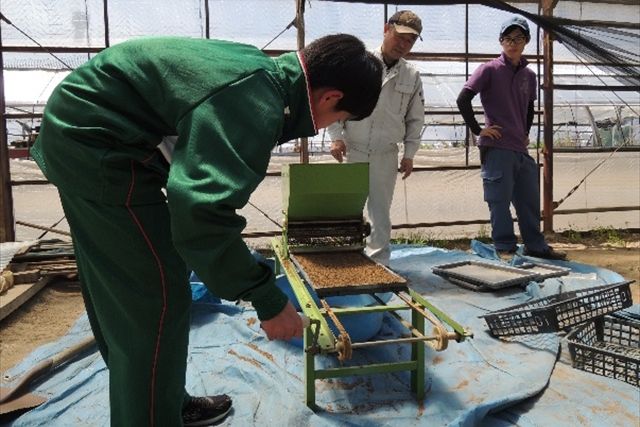

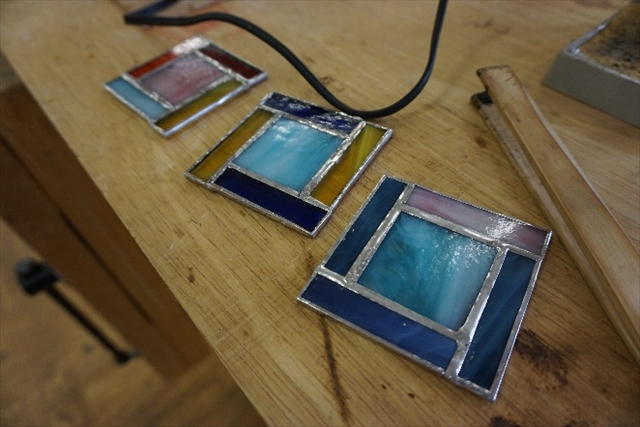

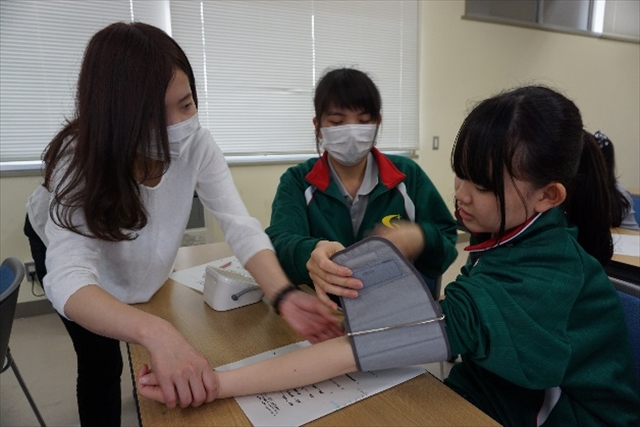

創造実践科では、2年次以降の系列を決めるために1年生の1学期に、生物環境、デザイン、文理医療の3つの系列すべてを実際に体験しています。生物環境系列では農業の実習、デザイン系列ではステンドグラスや木工製作の実習、文理医療系列では自分の体を知ったり看護師さんの講演を聞いたりしています。

電気情報科の生徒は、1年次の冬に電気技術コースと情報技術コースのどちらかを選択し、2年次からはコース毎の授業となります。中には共通で学習する専門科目もありますが、基本は選択したコース毎の科目となり、実習の実験テーマも異なります。

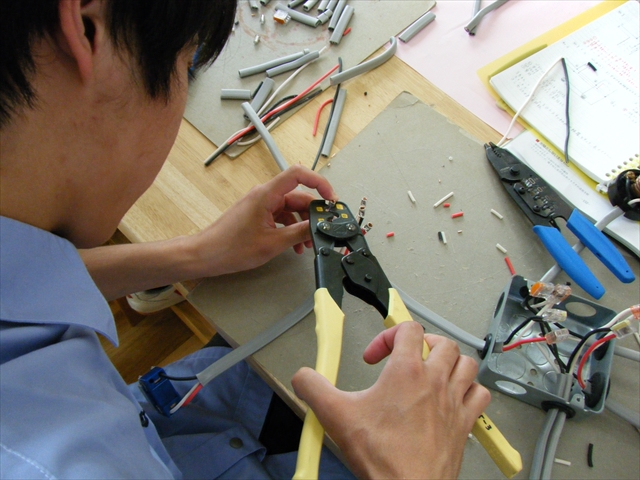

しかし、どちらのコースを選択しても、国家資格である第二種電気工事士の内容について全員で学習し、受験もします。

第二種電気工事士の受験は筆記試験と技能試験に分かれていて、左の写真は技能試験に出題される候補問題を実習の時間に練習している様子です。

工業棟3階の電力実習室には、高電圧実験装置があります。この装置は、工業棟の建設と同時に更新された新しい実験装置です。

電気情報科の電気技術コースを選択した生徒は、3年次にこの装置を使って実験を行います。上の動画は、厚さ1.9mm、直径368mmの円形ガラスを平板電極間に挟み、その電極間に交流高電圧を加えた様子です。ガラスの耐圧は非常に高いので、ガラスが絶縁破壊を起こす前にガラスの沿面にそって火花放電する様子が確認できました。