学校長あいさつ

125年目の長野盲学校がスタート

第27代校長 青木 昭

早いもので校長としてお世話になり、今年度で3年目を迎えます。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

先日、第125回長野盲学校入学式が行われ、令和7年度の長野盲学校が新たな一歩を踏み出しました。今年度は、中学部に1名、高等部普通科に2名、理療科に3名、計6名の新入生を迎えました。これにより、本校の全校生徒数は昨年度より1名少ない25名となりました。

本校の学校教育目標は、「自分から 自分らしく なかまと共に」です。昨年度、全職員で意見を出し合い検討を重ねたうえで、今年度よりリニューアルしました。

「自分から」とは、子どもたちが主体的に行動する力を育むことを意味しています。私たちは、子どもたちが元気に、自ら進んでさまざまな活動に取り組めるよう、意欲を引き出す支援を大切にしていきたいと考えています。

「自分らしく」とは、生きる力を育てることを意味しています。そのため、個々の特性に合わせた支援を行ったり、子どもたちの可能性を最大限に引き出せるような専門的な指導を行ったりして、子どもたちに最適な学びの場を提供する学校を目指していきたいと考えています。

「なかまと共に」とは、協力する力を育むことであり、仲間を大切にし、信頼、思いやり、友情を重視した集団づくりを進めることを意味しています。そのために、視覚障がい教育の専門性を活かして、視覚障がいへの理解を深め、広めることが不可欠です。地域や関係機関とも連携し、誰もが共に生きる社会を実現できる学校を目指していきたいと考えています。

これら三つの理念を基に、子どもたちが生き生きと活躍できる学校生活を提供するため、教職員が一丸となり、チームワークを大切にして取り組んでまいります。

今後とも、本校への温かいご理解とご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

長野盲学校の歴史

■ 明治33年 4月 「長野盲人教育所」後町小学校にて開所

■ 明治34年 6月 私立学校令に基づき認可され、私立長野盲人学校と改称、修業年限3

年、普通科・技芸科を置く。長野楽善会が経営にあたる。

■ 明治39年 4月 長野盲人学校と長野啞人教育所が合併し、私立長野盲啞学校が発足。

長野盲啞学校専用校舎設立。

■ 大正 2年 5月 按摩術営業取締規則並びに鍼術灸術営業取締規則に基づく指定校となる。

■ 大正 4年 新田町に家屋一棟借用して寄宿舎にあてる。児童10名入舎。

■ 大正12年 8月 盲学校ろう学校令が制定される。

■ 大正13年 4月 長野市に移管 長野市立盲啞学校と改称。

■ 昭和 7年 中等部設置

■ 昭和 8年 3月 長野県に移管。長野県立長野盲啞学校と改称。

■ 昭和 9年10月 三輪神境地積に校舎新築落成、移転。

■ 昭和23年 3月 盲ろう教育の義務教育制が施行、盲啞学校が完全分離。

長野県長野盲学校として独立。

■ 昭和25年 8月 上田市立上田盲学校が廃校、長野県長野盲学校に合併。

■ 昭和27年 5月 校舎・寄宿舎竣工式、並びに創立50周年記念式典を挙行。

■ 昭和28年 4月 高等部理療科・本科あんま科・別科あんま科設置認可。

■ 昭和32年 4月 高等部本科理療科あんま科設置認可。

■ 昭和35年 4月 高等部本科あんま、はり、きゅう科並びに専攻科設置認可。

11月 北尾張部(現在地)に校舎新築落成、移転。

■ 昭和39年 4月 重複障害教育を始める。

■ 昭和42年 5月 小学部で就学前教育を始める。

■ 昭和47年 4月 高等部本科普通科設置認可。

■ 昭和48年 4月 高等部本科保健理療科・専攻科理療科設置認可。

■ 昭和54年 小学部、中学部、県による提携校との交流教育始まる。

(小学部:長野市立朝陽小学校、中学部:長野市立三陽中学校)

■ 昭和55年 高等部、県による提携校(長野高校)との交流教育始まる。

■ 昭和59年 4月 幼稚部設置認可。

■ 平成 2年 4月 幼稚部、県による提携園(みかさ幼稚園・あかしや幼稚園)との交流

教育始まる。

■ 平成 3年10月 学校開放講座開始

■ 平成 4年 4月 母子教室設置認可。高等部本科保健理療科・専攻科理療科2期制移行。

■ 平成12年 4月 創立100周年を迎える。

■ 令和 元年 7月 校舎のエアコン設置工事完了。

■ 令和 2年 4月 創立120周年を迎える。

学校の概要

- 校章

- 本校は、明治33年「長野盲人教育所」として花岡初太郎により開設されましたが(翌年、長野盲人学校と改称)、資金不足により経営は困難でした。明治35年、皇太子(後の大正天皇)の行啓を記念して、本校教育への後援を目的とした慈善団体である「長野楽善会」が結成され、以後設置者となりました。このような発足当初の経緯を記念して、皇室の紋章である「菊」を本校のしるしとして採用しました。

- 校旗

- 昭和27年、皇太子(後の平成天皇)の立太子礼及び成年式を記念して贈られた基金をもとに、古市幸利画伯デザインによる校旗が作製されました。

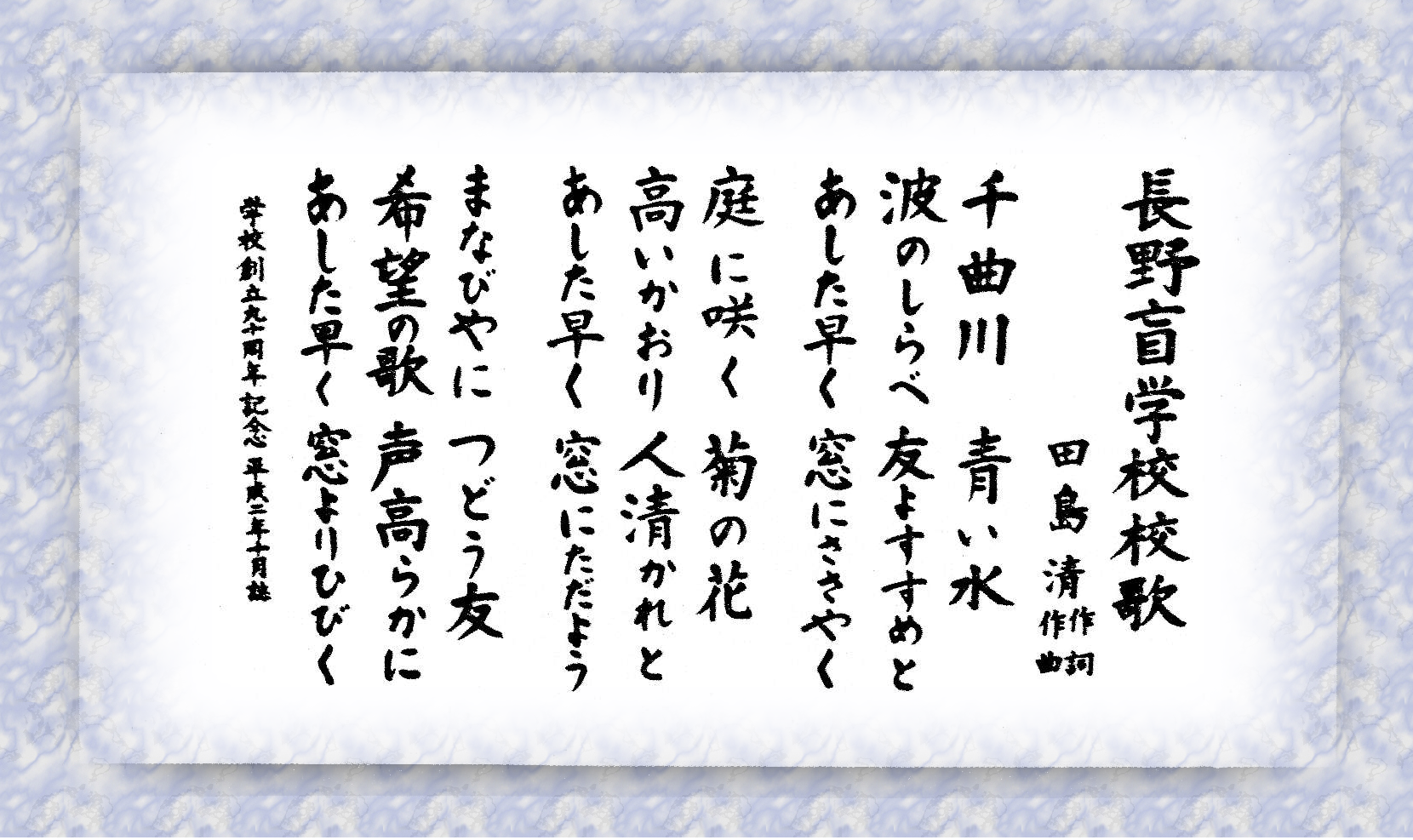

- 校歌

- 児童・生徒数(令和7年4月1日現在)

- 幼稚部 0名

小学部 7名

中学部 5名

高等部普通科 9名

保健理療科 1名

専攻科理療科 3名長野県視覚障害教育草創期(創立記念日 校長講話より)

今から16年前の平成17年度、この年は全日本盲学校教育研究会、全日盲研が長野を主管校として行われました。この時の記念講演で、もと筑波大学教授の長尾栄一先生による「先達に学ぶ」という演題で、日本の盲唖教育の先駆者として小西信八という人の功績についてお話しされました。小西信八は長野県にも大変大きな関わりのあるとのことで、調べて参りますと、そこには非常に大きな関連があることがわかってきました。

本日創立記念日と言うことで、今から120年前の盲教育草創期と言える時代、小西信八先生をはじめとする本校の開校に大きく関わった人と、その歴史について、お話しさせていただきます。

まず、盲唖教育の先駆者 小西信八先生についてご紹介いたします。小西信八先生は今から164年前の嘉永7年、1854年、ペリーが2度目に来校した年に、現在の新潟県長岡市であります西神田というところで、長岡藩の藩医の次男として生まれました。地元の洋学校を卒業してから明治8年1875年に上京して、1年間英語塾の門番として働いてお金を貯めてから、翌年の1876年 明治9年、東京師範学校に入学します。卒業してから1年間は千葉女子師範学校、その後東京女子師範学校現在のお茶の水女子大学で教鞭を執り、附属幼稚園の園長を務めながら幼稚園教育の実践と諸外国の保育を研究されました。

明治18年に、文部大臣の森有礼によばれて文部省に入り、翌明治19年には文部省の管轄になる筑地訓盲唖院、前年までは楽善会訓盲唖院という私立の学校でしたが、今の附属盲学校の前身となる学校が官立となったときに、職を任命されます。

この時、日本点字の父とよばれるようになる石川倉治を同じ学校に招きまして、石川と友にブライユの考案した6点点字を参考にして表音式の日本点字を確立するという偉業を残しました。

訓盲唖院はその後東京盲唖学校という名称になります。明治23年に校長心得という役職に就き、小西はアメリカ、ヨーロッパの視察をしてきて、それまで一緒になっていた盲とろうの教育を別々に行うべきであるという盲唖分離の必要性を帰国後に訴えています。

明治26年には校長に就任し、明治32年には校長として盲唖の分離を文部相に進言するなどしています。この時期、要請に応じる形で、長野の他全国各地に出かけては、盲学校やろう学校の必要なことを講演しながら啓発していく活動に取り組みます。また、日露戦争で失明した軍人に対する再教育を行う取り組みを行い、これが制度として昭和の時代まで引き継がれていきます。

明治43年には東京盲唖学校が盲学校と聾唖学校に分離しました。小西信八は東京聾唖学校長に就任いたします。これが日本の盲学校、ろう学校分離の先駆けとなります。大正14年に聾唖学校の校長を退官し、昭和13年に83歳で亡くなりました。

- 次に、長野における盲人教育所設立の動きについて触れます。

明治22年 1889年 長野市の善光寺に近い西之門出身で、小西の後輩に当たる東京師範学校の卒業生であります鷲沢八重吉は、長野尋常小学校南支校、今はなくなってしまいましたが後町小学校の訓導として赴任します。徳島師範学校での経験を生かして、能力別学級編制などの、当時としては画期的な教育を行っていました。明治26年に山梨の甲府小学校を参観して、その時の学校長が「地域の学齢児全員の就学が課題である」という話に深く共感したといわれています。長野に戻って地域を回ってみると、思った以上に目の見えない子や耳の聞こえない子が大勢いることに驚いた鷲沢は、渡辺 敏校長に長野での盲唖教育の必要性を訴えます。そして東京盲唖学校の視察を命じられ、そこで校長 小西信八先生から熱心な話を聞いて、ますます盲唖教育が急務であることを痛感して、動き出しました。

長野信用金庫の初代理事長 宮下甚十郎や、信濃毎日新聞主筆 山路愛山など、市内の篤志家らに協力を呼びかけながら、長野盲人教育所を設立するための備品や施設、そして教師をそろえることに力を尽くしました。

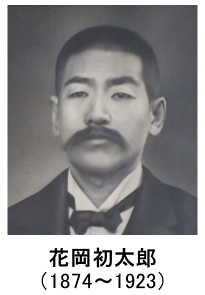

その甲斐があって、明治33年には長野盲人教育所が開校となりました。寄付によって点字器が16組そろい、場所は南支校の一部を借用し、教師は当時長野病院のマッサージ師として働いていた 花岡初太郎ら4名が選ばれました。 次に「信州盲教育の始祖」とよばれている花岡初太郎について、お話しします。

次に「信州盲教育の始祖」とよばれている花岡初太郎について、お話しします。

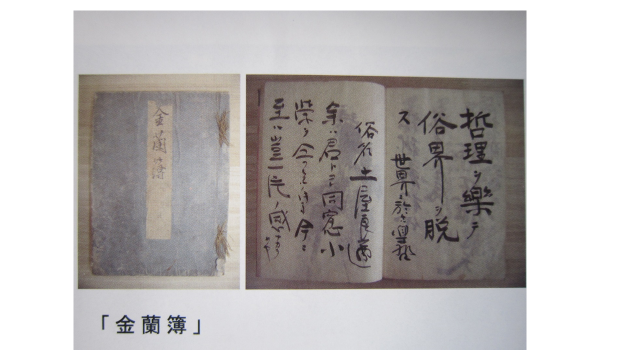

花岡初太郎は明治7年 1874年 長野県上水内郡中郷村 現在の飯綱町で生まれました。長野県尋常師範学校に入学しますが、2年生の時に視神経萎縮が始まり、3年生の時には完全に失明してしまい、やむなく退学となりました。師範学校の同級生ら多くの仲間たちによる激励の言葉をまとめた「金蘭簿」を心の支えにしながら花岡は、自分のような目の不自由なものに教育をする決心をして、官立東京盲唖学校に聴講生として受け入れてもらうことになりました。ここで小西信八校長から直接指導を受けます。また、奥村三策らによる点字、鍼灸マッサージ、解剖学などを学びました。 「金蘭簿」写真。校長室の金庫の中に実物があります。

「金蘭簿」写真。校長室の金庫の中に実物があります。

卒業して長野に戻り、花岡は長野病院のマッサージ技師として働き、長野高等女学校(現長野西高校)の教授を兼務しておりました。

明治33年に長野盲人教育所が設立されるにあたり、主任講師として招かれます。最初の年は無報酬で着任したといわれています。熱心な教え方に加えて花岡は自宅に生徒を下宿させ、自ら手を引いて登下校するなど、生徒からは慈父慈兄と慕われていました。

就任以来一貫して盲教育、ろう教育に尽くした功績が認められまして、明治40年には文部省から表彰を受けました。しかしその後大正12年、胃がんの兆候が見つかり、50歳で亡くなりました。 小西信八校長からの指導を受けた花岡初太郎が、長野盲人教育所の教師となりました。ここからはさらに盲教育への理解を深めるための取り組みについて触れていきます。

小西信八校長からの指導を受けた花岡初太郎が、長野盲人教育所の教師となりました。ここからはさらに盲教育への理解を深めるための取り組みについて触れていきます。

明治33年の4月に長野盲人教育所が生徒16名を迎えて開校いたしました。開校式には渡辺 敏校長の代理として、鷲沢八重吉訓導が開校の告示を行いました。この時花岡初太郎は、盲人教育の必要性について、また点字の機械についてていねいに説明をしました。

そして開校直後の、6月17日 小西信八先生が長野に来て、信濃教育会総会でおよそ500名の聴衆を集めて講演を行っています。

その内容は欧米諸国の状況を例に挙げながら、日本の盲唖教育がいかに立ち遅れているかを伝えるものでした。この長野にぜひ立派な盲唖学校設立を、と呼びかけ、講演の後には学校設立のための1人二銭ずつの寄付金を募ることになりました。この時、総額でおよそ30円の寄付金が集まったと言われます。当時の県知事の押川知事が10円、小西本人も五円という寄付をいたしました。

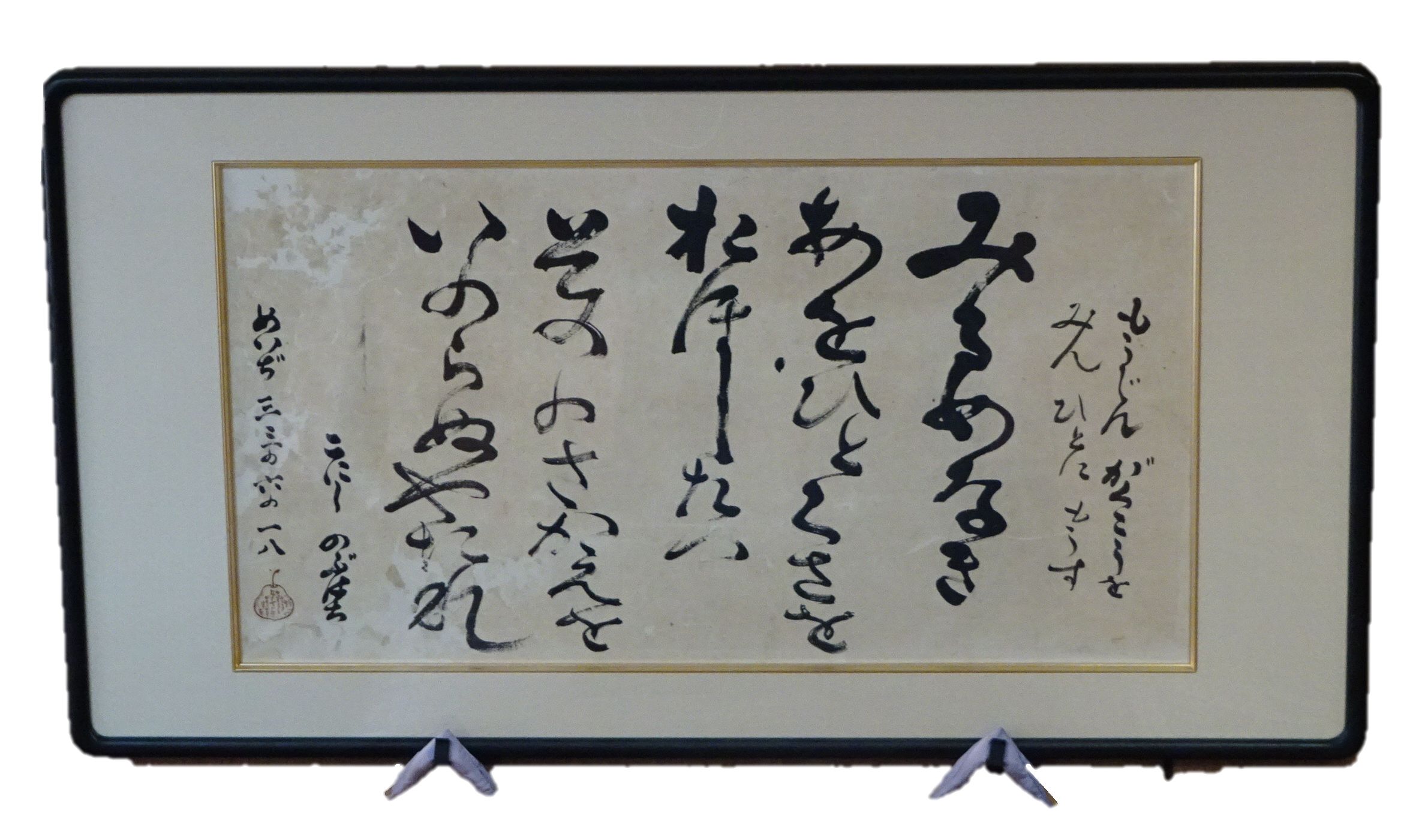

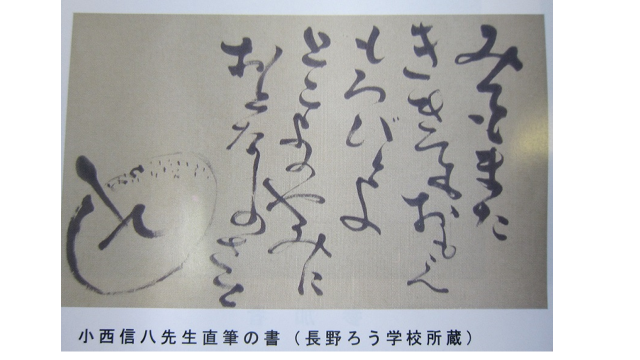

翌日6月18日には、長野盲人教育所に直筆の書を残しています これは現在も長野盲学校の校長室に飾られている、小西信八先生が書き残した書です。

これは現在も長野盲学校の校長室に飾られている、小西信八先生が書き残した書です。

もうじんがっこうをみんひとにもうす

みるめなき あわひとくさを おほしたつ

そののさかえを いのらぬやたれ

こにしのぶはち めいぢ三三の六の一八

17日の講演会については19、20,21日の3日間にわたって地元の信濃毎日新聞が特集を組んで全文を掲載いたしました。

講演の最後にはこのような文言があります。「諸君は花岡さんの事業を物好きですると思わず、これを投げやりにせず、長野の花とし名物としたい。善光寺と同様にこの学校の設立を望みます。善光寺も寄付で建立したのだから、この盲唖のためにもゆくゆく1つの学校を建てるようにしたい。これには金がいるが、しかし容易なことだ。諸君が寄席や芝居に使う金を節すればできるのであります。これは他人の事とのみ思ってはいけません。」

盲人教育所の開設されたこの年から、校長の渡辺 敏は「盲人月並研究会」という月に一度の学習会を開催しました。医師や教師などを招いて講話を聞いたり、盲人相互の対談なども企画され、広く市民を集めてこの教育についての啓発に取り組みました。

7月には長野師範学校の北村季晴らによる慈善音楽会(チャリティーコンサート)も開催され、集まったお金を盲人教育所の発展に当てるよう寄付されました。

その年の内に生徒は16名から23名に増えました。こうして長野に独立した盲唖学校を設立する気運が高まっていき、盲人教育所は1年後の明治34年には、私立長野盲人学校に、以後時代の流れに沿って様々な変遷を経ながら現在に至っています。

これは現在長野ろう学校で所蔵されている小西信八先生が書き残していったもう一つの書です。「みてもまた ききてもおもえ もろびとよ とこよのやみに おとなしのさと」小西信八先生の一番大事にしていたこと、盲、ろうの人に対する深い愛情を感じさせる言葉だと思います。