学校長挨拶

ようこそ 池工のホームページへ

長野県池田工業高等学校は、松本市から大町市や白馬村方面に向かい、25kmほど進んだところの北安曇郡池田町にあります。本校から西方を望めば、白馬岳から常念岳・蝶ケ岳まで北アルプスの雄大なパノラマが広がります。

風光明媚な地にある本校は、大正10年(1921年)に設立された町立池田実業補習学校を母体とし、北安曇農業高等学校時代の昭和23年に定時制課程を設置し、昭和38年に長野県池田工業高等学校として現在に至っています。本年度で104年目を迎える長野県の工業高校では3番目に歴史のある学校です。

これまで百年余り、地域の産業振興に大きく貢献し、地元の皆様には「池工」として親しまれてきました。全日制工業科では、 平成18年度から、本校生徒が年間を通じて地域の企業等で研修を行う「池工版デュアルシステム」を県下の高校で初めて開講しました。 また、平成22年度から、入学生が個人の希望や適性に合わせた学科選択を可能とする「くくり募集」を実施するなど、時代の変化に合わせた専門教育をすすめています。 令和4年度に学科改編が行われ、全日制は、全学年が機械・電気学科(機械専攻、電気情報専攻)、建築学科(建築専攻)の2学科3専攻となりました。 また、この地区唯一の定時制普通科では、少人数で温かく落ち着いた雰囲気の中で学ぶことができます。 座学だけでなく、実習や様々な学校行事を通して、自己肯定感を育み、自ら進んで生活を切り拓く人間の育成を目指しています。

今年度も長野県教育委員会の「学校と社会をつなぐ連携コーディネーター配置事業」により、連携コーディネーターが配置されます。 本校では、主体的・探究的な学びを推進・支援するため、産業教育振興会第四支会大北支部の下部組織として「探究学習推進協議会」を2年前に設立し、多くの企業・団体様に参画していただきました。 この協議会のご支援をいただきながら、地域の課題探究を一層進め、産業界と一体となって地域産業界を支える職業人材の育成を行ってまいります。

生徒たちが地域の未来を担うたくましい人材となるよう、池田工業高等学校が発展するよう、教職員一同、精一杯取り組んでまいりますので、今後とも皆様方のお力添えをいただきますようお願い申し上げます。

令和7年(2025年)4月1日

第33代学校長 藤田 洋子

教育目標

教育目標

自らの力で問題を解決する実践力と地域に貢献できる創造力豊かな人づくりを目指す

教育方針

- 学び・考え・成し遂げる習慣を育む

- 勤労を尊び、創造力に富んだ個性を伸ばす力を育む

- スポーツ・文化活動を通じ、心身共に健康的な人間を育成する

指導方針

- 生徒指導方針 基本的な生活習慣を養い、安心・安全な学校づくりと相談体制の充実を目指す

- 進路指導方針 継続的な指導体制のもと、主体的な進路実現ができるよう支援する

- 生徒会指導方針 主体的な活力ある生徒会活動を支援する

重点目標

- 生徒一人ひとりの人権を尊重し、いじめのない安全で安心な学校づくりに向けた取り組みの充実を図る

- 各教科の指導、進路学習や就業体験等を通して、自己実現に向けたキャリア教育の充実を図る

- 基礎知識の定着、資格取得、生徒会や部活動などの指導の充実を図る

- 長期休業や放課後などに学習支援を行い、教科指導の充実を図る

- 学校評価、授業評価のアンケート結果を生かし、授業改善と授業力の向上を図る

3つの方針・グランドデザイン

沿革

校訓 養氣

氣とは天地間に充満している大きなエネルギーを指し、すべての生物を養い育てている。 それが人間に宿り、何事にも屈しない氣となる。

本校ではやる気・負けん気・根気の三気を養うことを旨としている。

校章

昭和38年4月に長野県池田工業高等学校となった当時の学校長 折井一先生のアイディアによる。

万物の根源は原子であり、原子は核をとりまく電子の楕円軌道からなる。 この原子軌道とアルプスの花とを結びつけ図案化したものである。

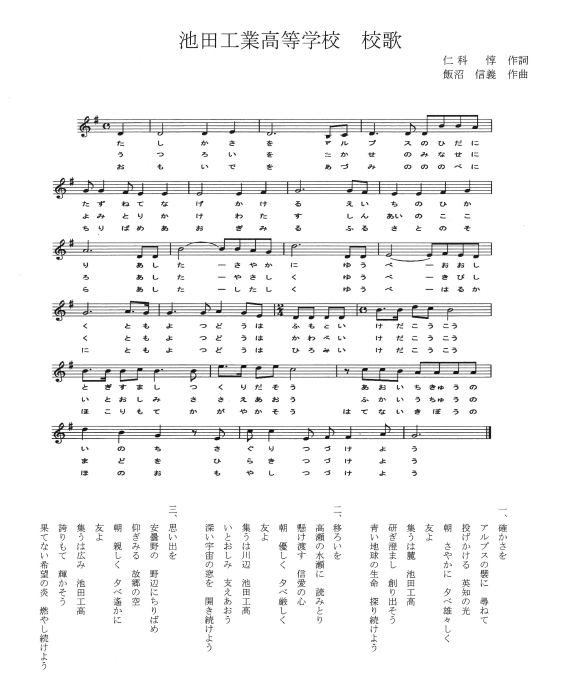

校歌

校歌は本校創立60周年記念事業の一環として、学校・同窓会・PTAより、仁科惇氏に作詞、飯沼信義氏に作曲を依頼した作品で、昭和58年11月10日の記念式典で発表された。

教育課程表

使用教科書

年間行事予定表

報告書・計画書・マニュアル

学校評価表

匿名性を担保した学校評価に関わるアンケート結果

道徳教育全体計画

キャリア教育全体計画

方針・ルール

学校案内パンフレット

創立100周年特別企画 マスコットキャラクター