| 本校について | 飯田長姫高校(商業科・建築科・土木科)と飯田工業高校(機械科・電子機械科・電気科)の統廃合により、

2013年に県下初の総合技術高校として誕生しました。校名のOIDEは、旧飯田工業高校の校訓である「O=Originality(独創)・

I=Imagination(創造力)・D=Device(工夫)・E=Effort(努力)」の頭文字を用いています。

現在は(機械工学科・電子機械工学科・電気電子工学科・社会基盤工学科・建築学科・商業科(2))6科7クラスです。

|

|---|---|

| 地域協創とは | 本校では、ものづくりやビジネスの専門性を生かし、様々な連携や協働から新たな価値を創造する、豊かな地域づくりのために主体的に貢献する人 づくりを目指しています。 |

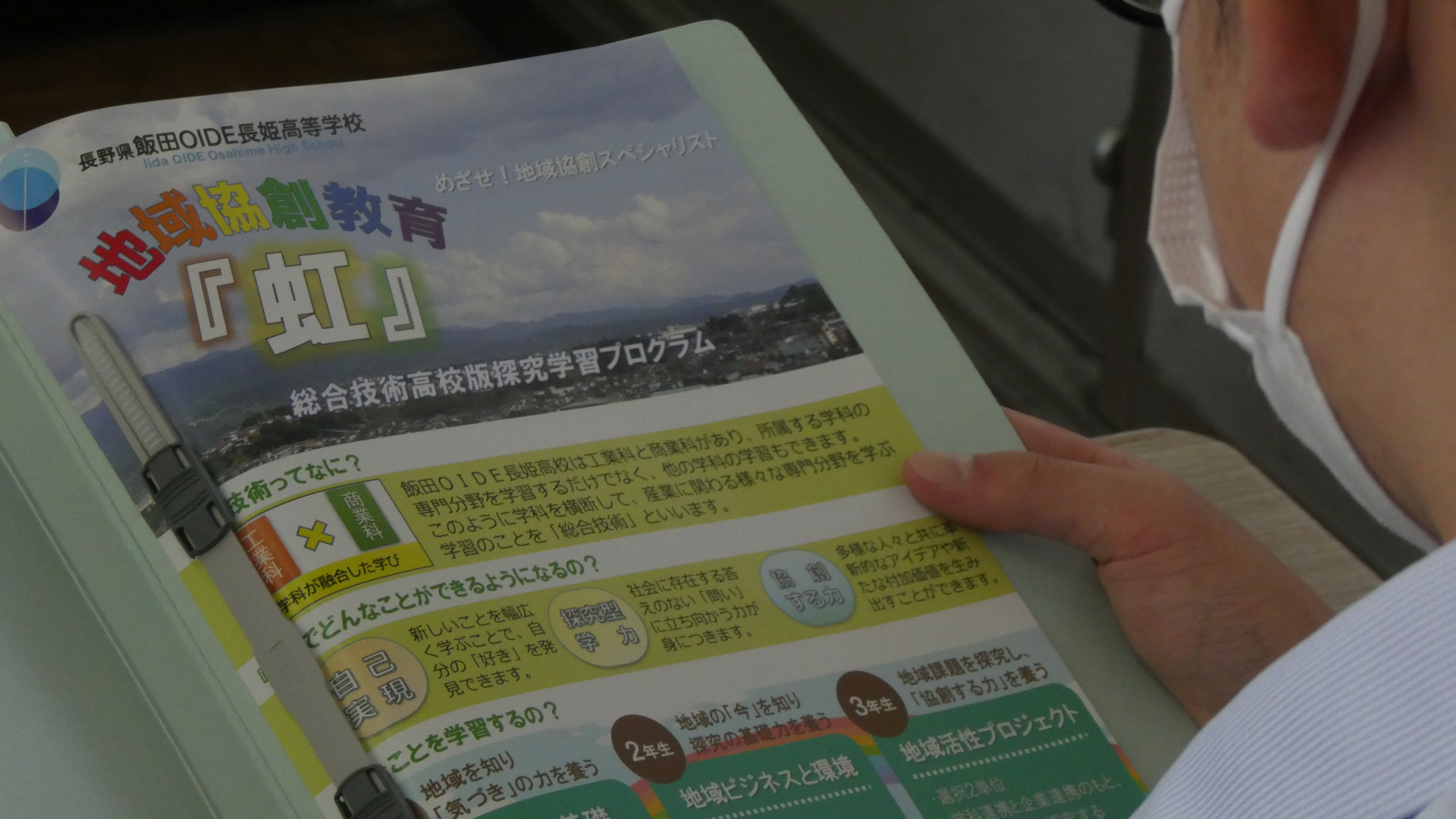

| 「虹」に込められた想い | 本校では、令和元年度より文部科学省「地域協働による高等学校改革事業プロフェッショナル型」の指定校に認定されたことを機に、地域や企業の方々との

協力を図りながら、本校独自の教育活動を展開し「高度な専門性」・「課題解決力」・「協創力」が身に付けられるように努めています。 1 教科及び学科が独立しつつも、横断・融合した学びは、まるで虹のように色彩豊かなグラデーションを表現していること 2 地域住民や地元企業さまなどとの多様な協働も加え、新たな価値を創造(=協創)している様を7色が重なる『虹』に見立て表現していること 3 本校の校歌『虹の道標』を大切にし、歌詞にあるチャレンジ精神や前向きで生徒の頑張りを支える力強い言葉を日常化するとともに、 本校において本プログラムを学習することに対する誇りの醸成が期待できる探究学習の名前としたいこと の上記3点から、総合技術高校版探究的学習を「虹」と総称した学習プログラムを実施しています。 また、地域協創のロゴマークも、「虹」と総称された学習プログラムを連想し、学んだ知識・技能を「発信」していきたいという想いを込めたものとなっています。 「虹」は7色ですが、ロゴマークは5ライン(線)となっています。残りの2ライン(線)は、「私とあなたと協働で色を創りましょう」という未来に向けた願いも 込めています。 |

| 学習プログラム | 学習プログラムをご覧ください。各学年ごとに「伸ばしたい力」を定め、教育活動を行っています。 |

| 令和2年度報告集 | 令和元年度より文部科学省「地域協働による高等学校改革推進事業プロフェッショナル型」の研究報告集はこちらです。 | 令和3年度報告集 | 文部科学省認定3年目(最終年度)の「地域協働による高等学校改革推進事業プロフェッショナル型」の報告集はこちらです。 |

普通科目の授業の中で経済分析や災害対策、文化事業など地域理解の基礎を学び、飯田・下伊那地域のまちづくりの課題と方向性を中心に、「自ら課題を発見する 力」を養います。左の画像は理科の防災に関わる授業の様子です。

2年生では、学校設定科目の「地域ビジネスと環境」という授業で、1年次の協創教育基礎で学んだことを活かして、「ビジネス(商業)」と「環境(工業)」の2分野の 課題の解決に向けて、さまざまな事象の「課題解決力」を養います。左の画像は、環境分野(原子力)について学び、放射性物資から出る放射線の飛跡を観察している様子です。

3年次の選択科目です。この科目は、総合技術高校の特色を活かした「学科の横断」・「融合」の学びとなっています。地域活性の課題解決型学習を

地域の企業の方々と協働によって展開しています。

最新のIOT技術を活用しながら、実践的な学びを深め、地域を担う人材に必要な資質と能力を育てていきます。また、さまざまな人達と関わることにより

コミュニケーション能力の向上にも努めています。

3年次には各学科で課題研究という必修の授業があります。専門科に関わる、課題を発見し、「課題を解決する力」を養うため、

生徒自らが企画・提案し教職員とともに試行錯誤を重ねながら、課題解決に向けた学習を行っています。

総合技術高校だからできる環境を活かし、知識・技能を融合させた他学科との連携型課題研究にも挑戦しています。

左の画像は、社会基盤工学科・機械工学科・電気電子工学科3科連携の「課題研究」による「防災ベンチ」の製品です。

私たちは、9月上旬に2つの動画班を担当する先生方を取材しました。

動画班Ⅰの担当の白木先生は商業科の先生で「動画編集が初めてなので編集が難しい」とおっしゃっていました。

また、白木先生は動画班Ⅰの生徒に「見る人が眠らない8分30秒の動画制作をやろう」と熱く話されていました。

動画班Ⅱでは、電気電子工学科の柳瀬先生が担当されています。柳瀬先生は「やることが多くて大変だし、動画制作はなかなか難しいなあ」とおっしゃっていました。

動画を制作している生徒達には、母校愛が芽生えるような動画を作ってほしいそうです。

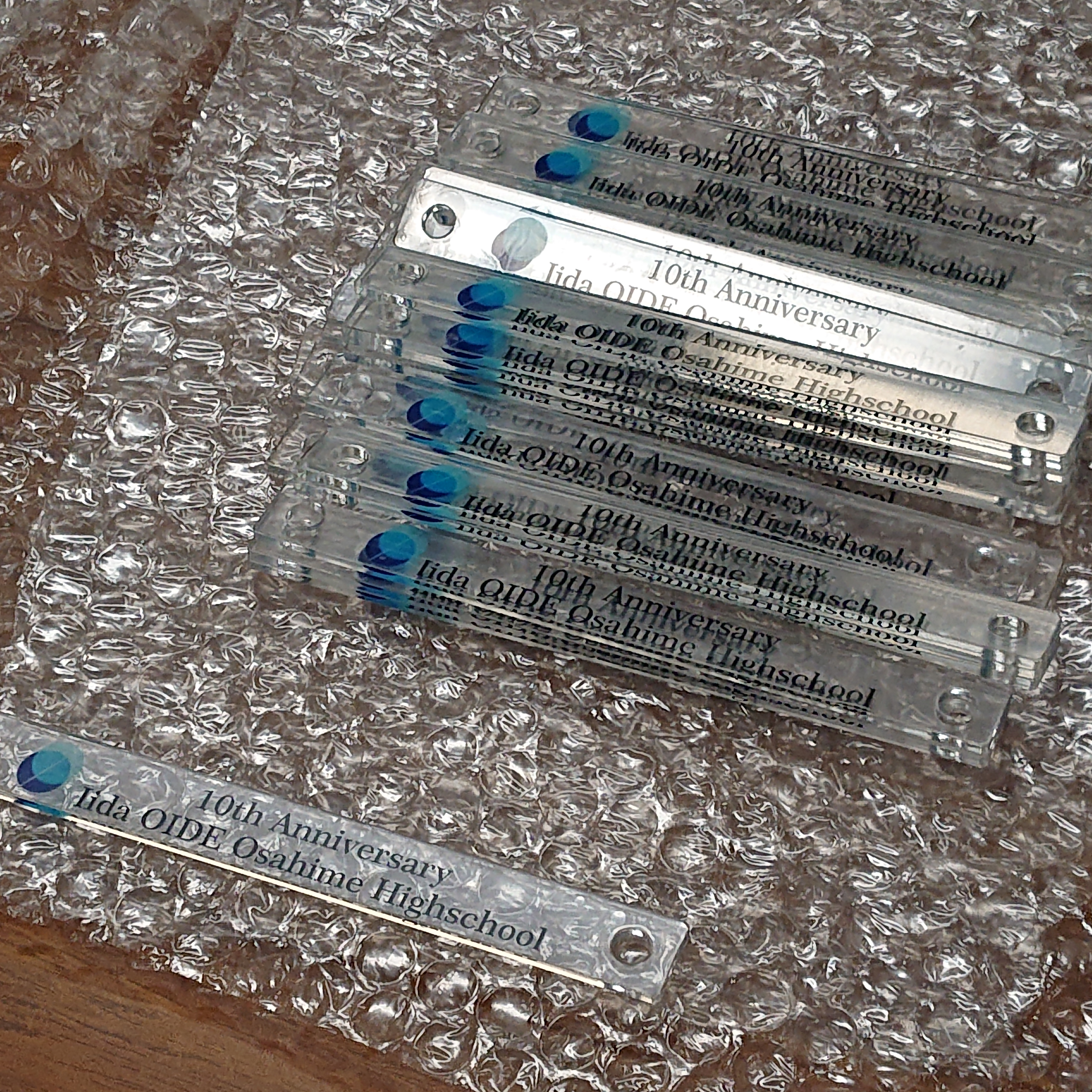

今回は、記念品制作班の活動の経過を聞くために、記念品制作の担当をしている山内先生(理科)、遠山先生(電気電子工学科)の2名の先生方に取材をしました。

現在何をしているのか聞いてみたところ、

「今は記念品の万年カレンダーに使うアクリル板の紙を剥がす作業をしており、この後行う作業の準備をしています。」と教えてくれました。

また、これまでの活動の中で大変だったことや苦労したことなどを聞いてみたところ、

「どういった記念品にするのかアイデアをまとめるのが大変だったが、生徒たちが自ら率先して動いていたり、たくさんのアイデアを出してくれたのはとても素晴らしかったと思う。」と生徒のことを絶賛していました。

今回は、マスコット制作班の活動の経過を聞くために取材をしました。

取材に応じてくれた商業科の生徒は、「前回の取材の後、キャラクターが3種類に決まり、キャラクターは長姫の特徴を詰め込んだものになっています。そして夏休み中には株式会社週休いつか様の協力のもと、アニメーションを使ったキャラクターの動かし方を学びました。」と話していました。

マスコット制作班の担当をしている星山先生(機械工学科)にもお話を聞いてみたところ、「生徒たち自身が主体的になってやっていた。また、この活動自体が形のない0からスタートだったので、とても大変だった。」と語っていました。

記念品制作班では、10周年記念式典へ向けて記念品を制作しています。

今回は実際にどのようなことをしているのか取材させていただきました。 取材に応じてくれた電気電子工学科の生徒は、「自分たちは万年カレンダーを記念品にしようと考えています。また、万年カレンダーを入れるためのトートバックも現在制作しています。」と教えてくれました。

また、大変だったことは何か聞いてみたところ「記念品制作班は人数が多いので、意見をまとめるのが大変だったり、記念品を作るにしても、どのようなデザインなら万人受けするのかなど、いろいろです。」と話していました。

取材した私も、どんな記念品ができるかとても楽しみです。

動画班Ⅰでは、Adobe Premiere Proというソフトを使用して、10年間を1年ごとに区切って1年間を30秒の動画にし合計300秒の動画を作成するほか、オープニング用の動画も作成しています。現在、「十周年の歩み」の動画を作成するため過去10年間の学校行事の写真を選抜している段階です。動画班Ⅰの生徒は「本校を知らない人でも本校の良さがわかるような動画を作りたい」と話していました。

今年の3年生の総合技術の授業「地域活性プロジェクト」は、

本校の開校10周年記念式典における記念品、パンフレット、各種

動画やマスコットキャラクター、科章などの制作に取り組んでいます。

そして、私たち「メディア班」の私たち4人(機械工学科、

電子機械工学科、社会基盤工学科、商業科)は、開校10周年記

念式典に取り組んでいる人たちにスポットをあて、その模様を

このホームページにて紹介していきます。

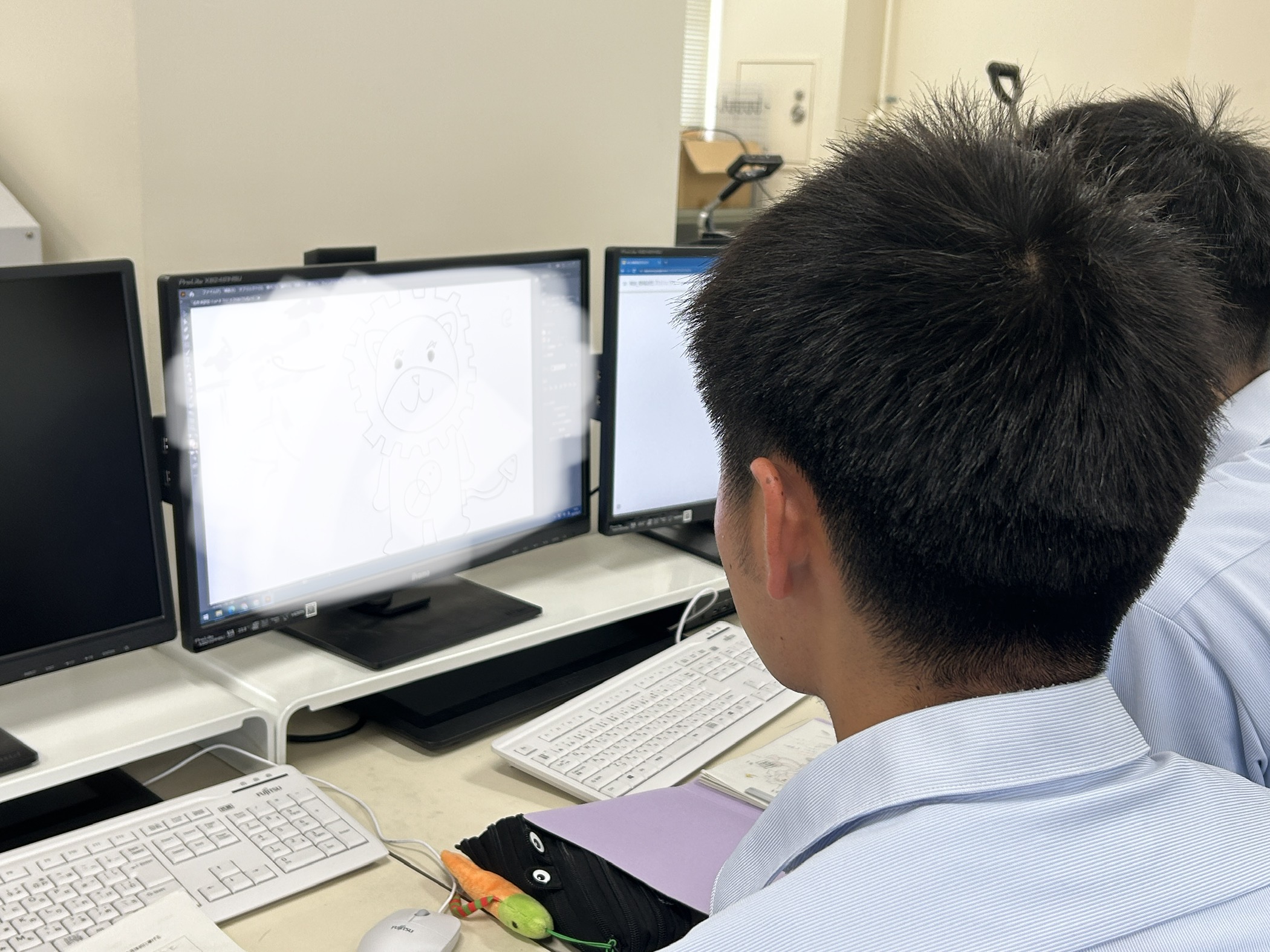

マスコットキャラクターを制作している班では、現在「Adobe

illustrator」を用いて、飯田OIDE長姫高校のマスコットキャラ

クターを制作しています。

マスコット制作をしている人たちに取材をしたところ、いろい

ろなことを教えてくれました。取材の中で、「現在はマスコット

キャラクターの原案制作をしており、班の中で出た案の他にも、

全校の皆さんから提案された案の中からいくつかを制作し、文化

祭でアンケートを取って投票数が一番多いキャラクターを採用し

たいと考えています。」と話していました。また、「自分たちが

作りたいと思っている愛くるしいキャラクターのデザインや構想

を練るのが大変だが、班の人たちと楽しく制作しているので、今

後も頑張っていきたい。」と話していました。

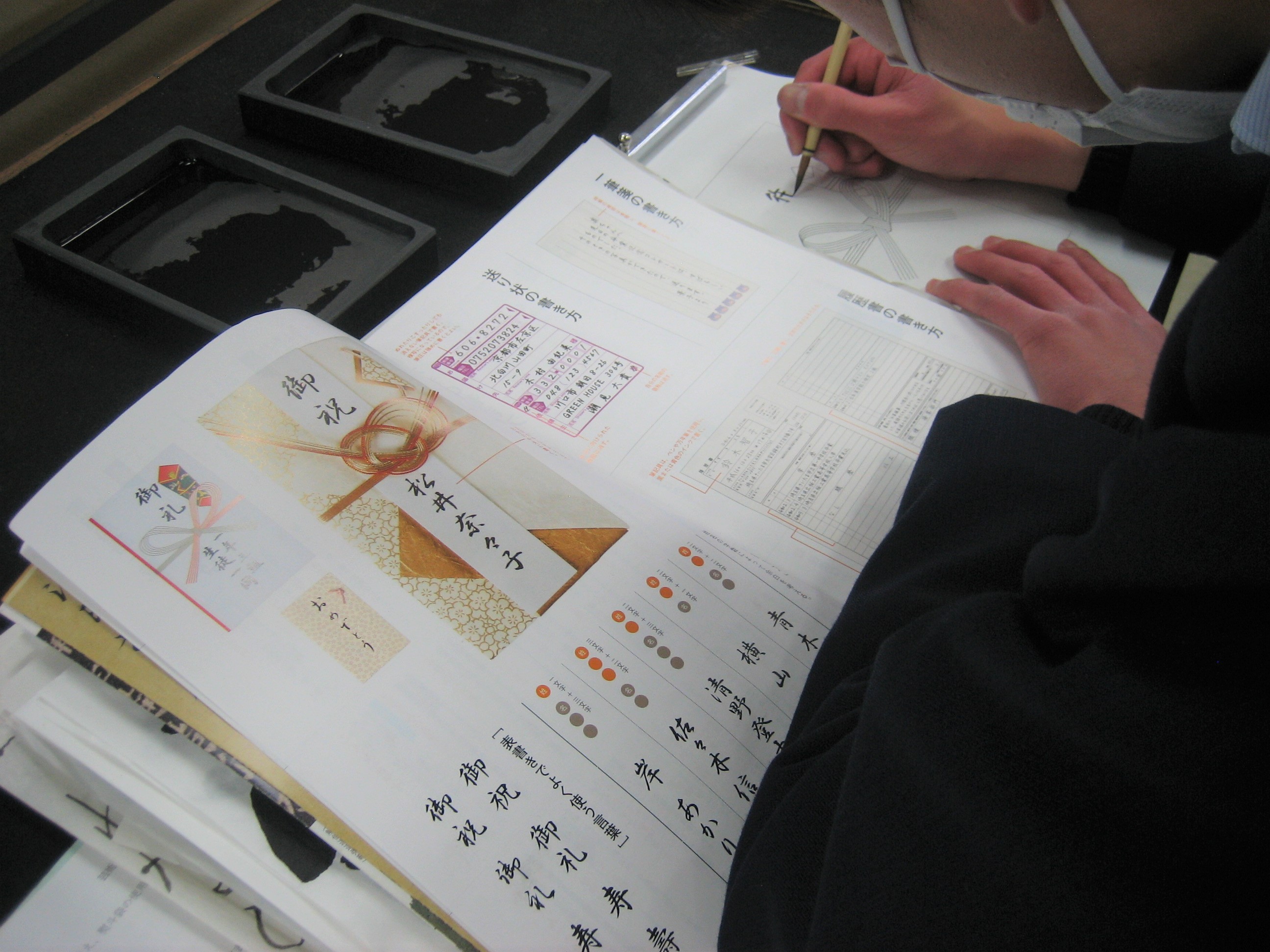

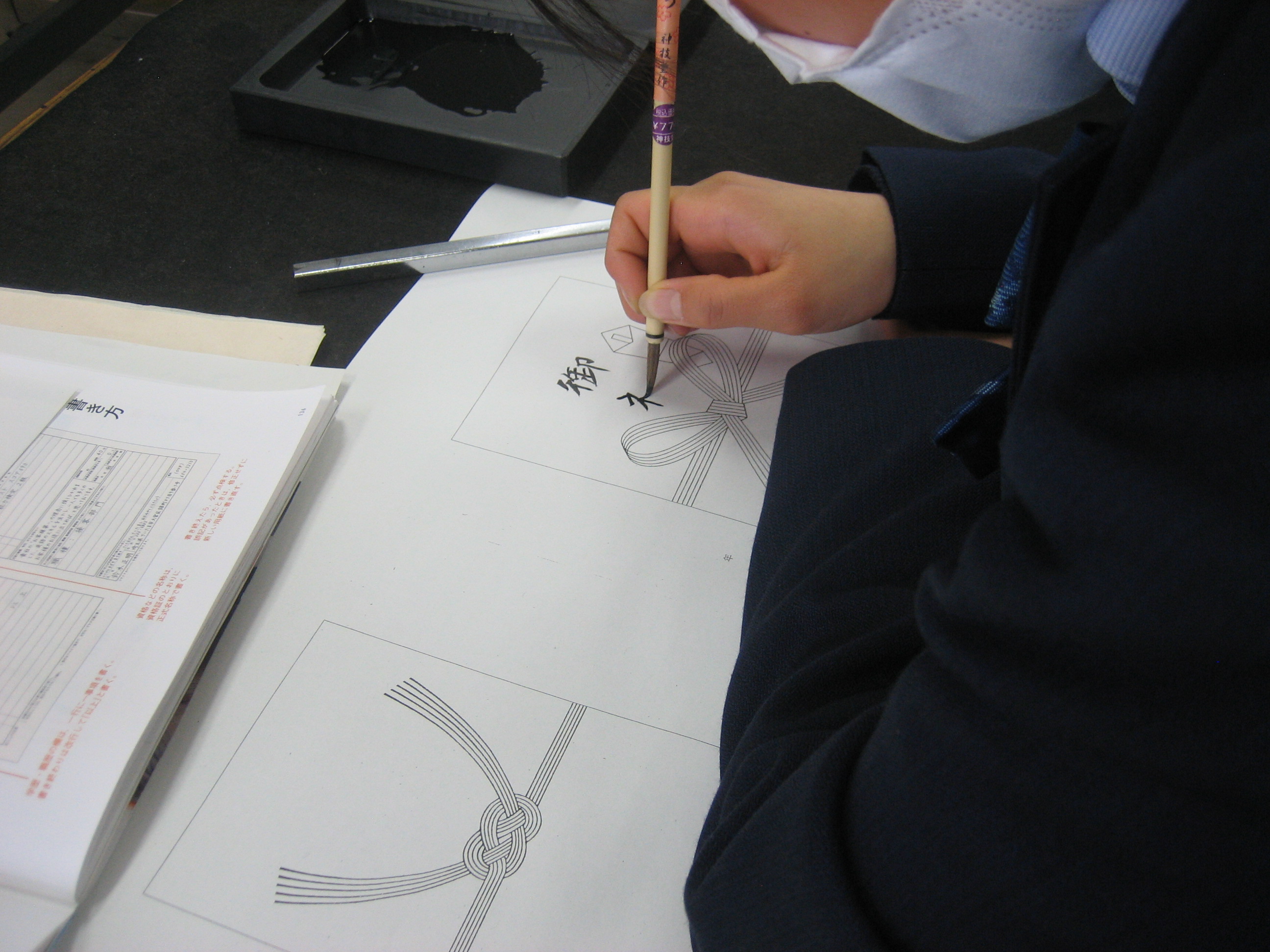

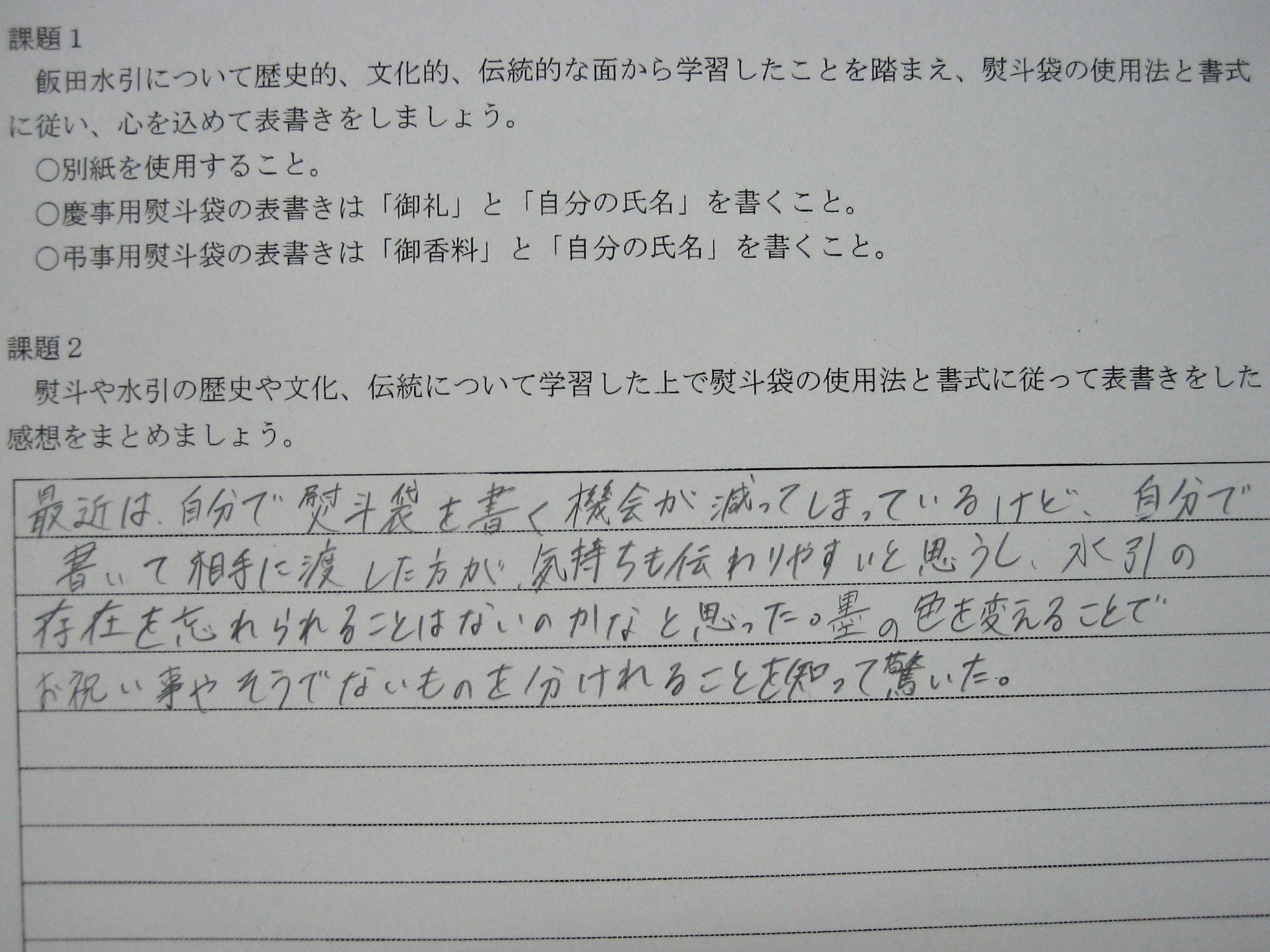

★ 協創教育基礎(書道) 2月初旬~2月中旬

飯田水引の歴史や熨斗(のし)についての学習をし、実際に濃墨で慶事用の熨斗袋の表書き「御礼」、

薄墨で弔事用の熨斗袋の表書き「御香料」をそれぞれ楷書で書く練習をくり返しました。

また、書いてみた感想や、伝統文化を守っていくためにはどうすればいいかを考えます。

左図 慶事用熨斗袋の表書き練習

中央図 弔事用熨斗袋の手書き練習

右図 感想

★ 協創教育基礎(音楽) 1月初旬

音楽Ⅰの授業では、芸術文化についてその役割や意義を考え、その必要性について学習しました。

さらに、インターネットを利用し地域の芸術文化について調べたり、舞台芸術における飯田方式を学習しそのよさや課題について考察したりしました。

左図 授業風景

中央図 タブレット端末の利用

右図 生徒の考察

★ 協創教育基礎(理科) 12月中旬~12月末(工業科のみ)

「科学と人間生活」の授業では、過去の地震災害・気象災害について学習しました。都合で電気電子工学科のみ、飯田市の防災マップを利用して

避難路の選別と想定される問題を話し合い発表をしました。年末年始休業中に防災・減災・避難生活・生活再建についての作文課題が出されています。

左図 課題に取り組む様子

中央図 意見交換をする様子

右図 発表の様子

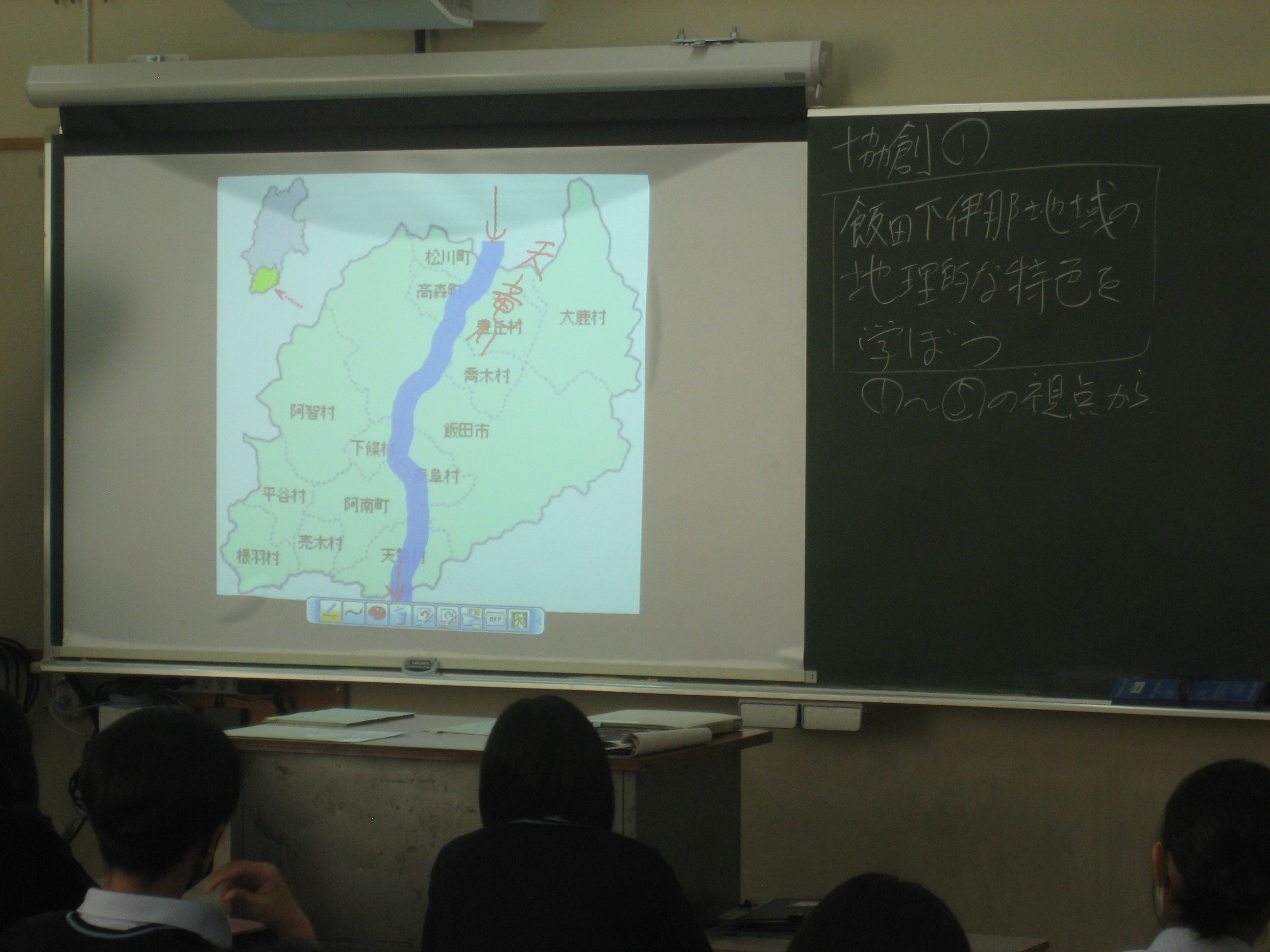

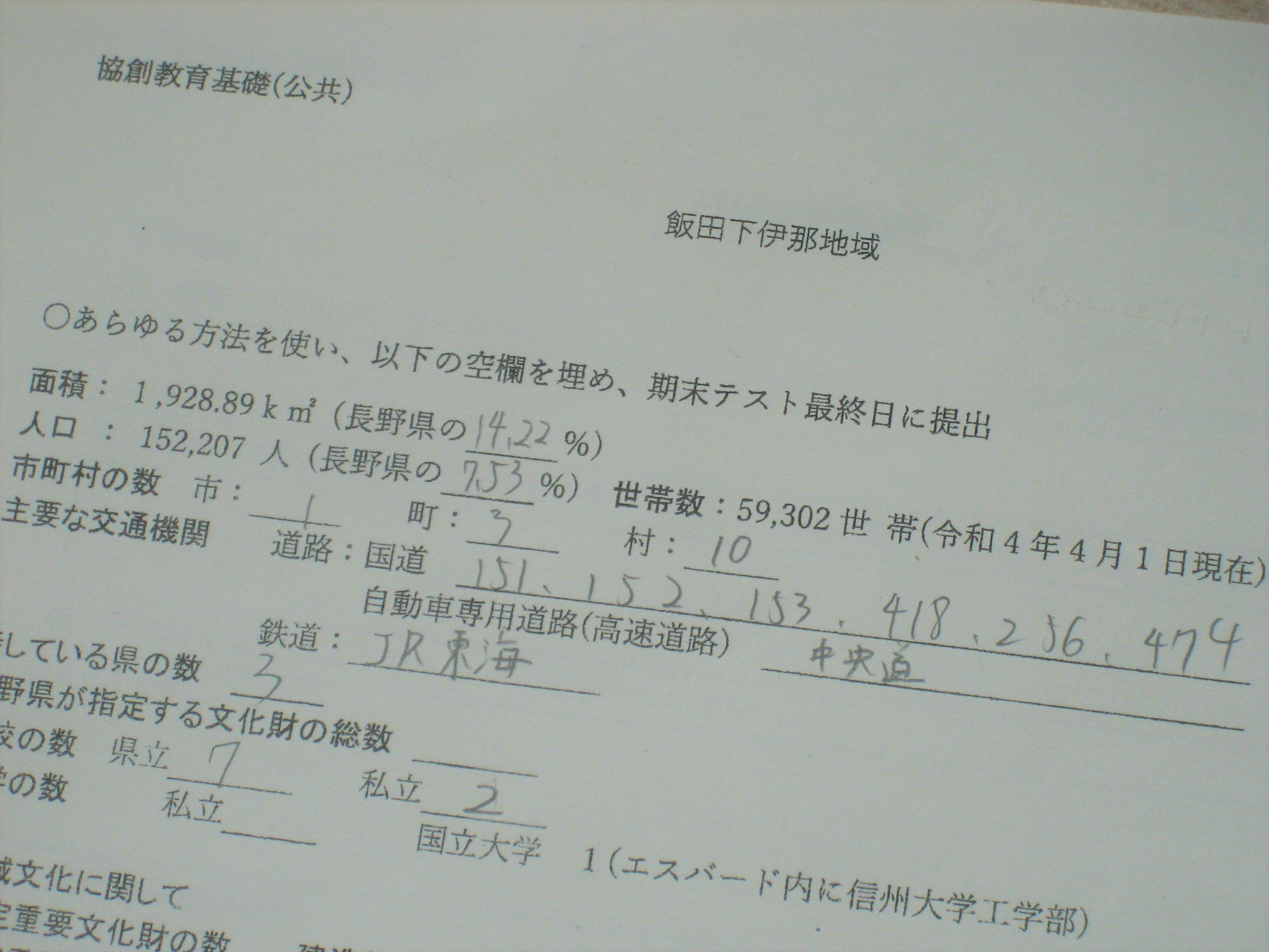

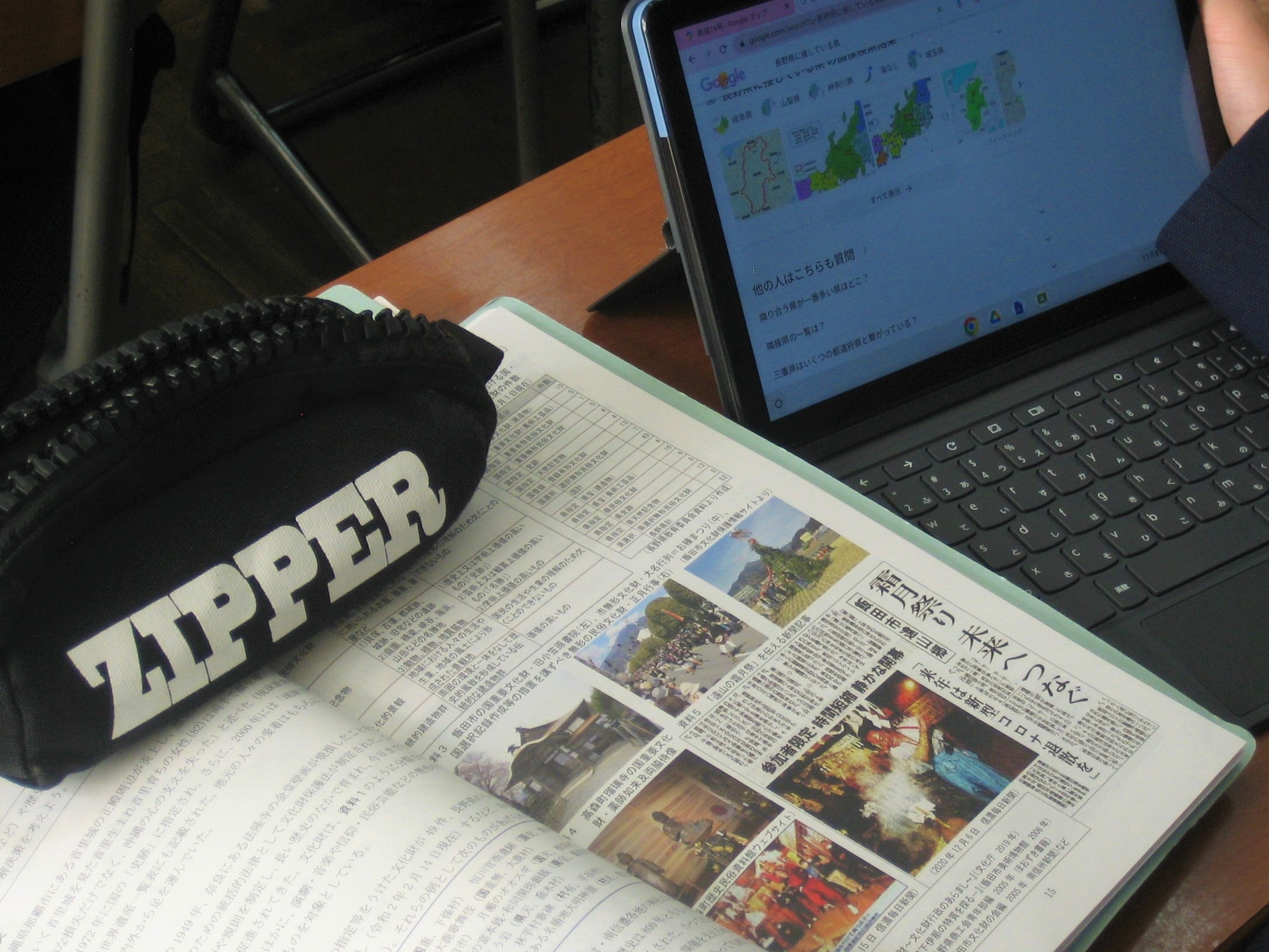

★協創教育基礎(地歴公民) 11月初旬~11月中旬

1年生「公共」の授業では、データから見た飯田下伊那地域、文化財、リニア新幹線開通による変化、

人口問題、産業と未来、環境と開発の6テーマに取り組みました。

左図 データから見た飯田下伊那地域

中央図 インターネット上の資料とテキスト資料を利用

右図 沖縄県の首里城焼失から見える文化財への思い

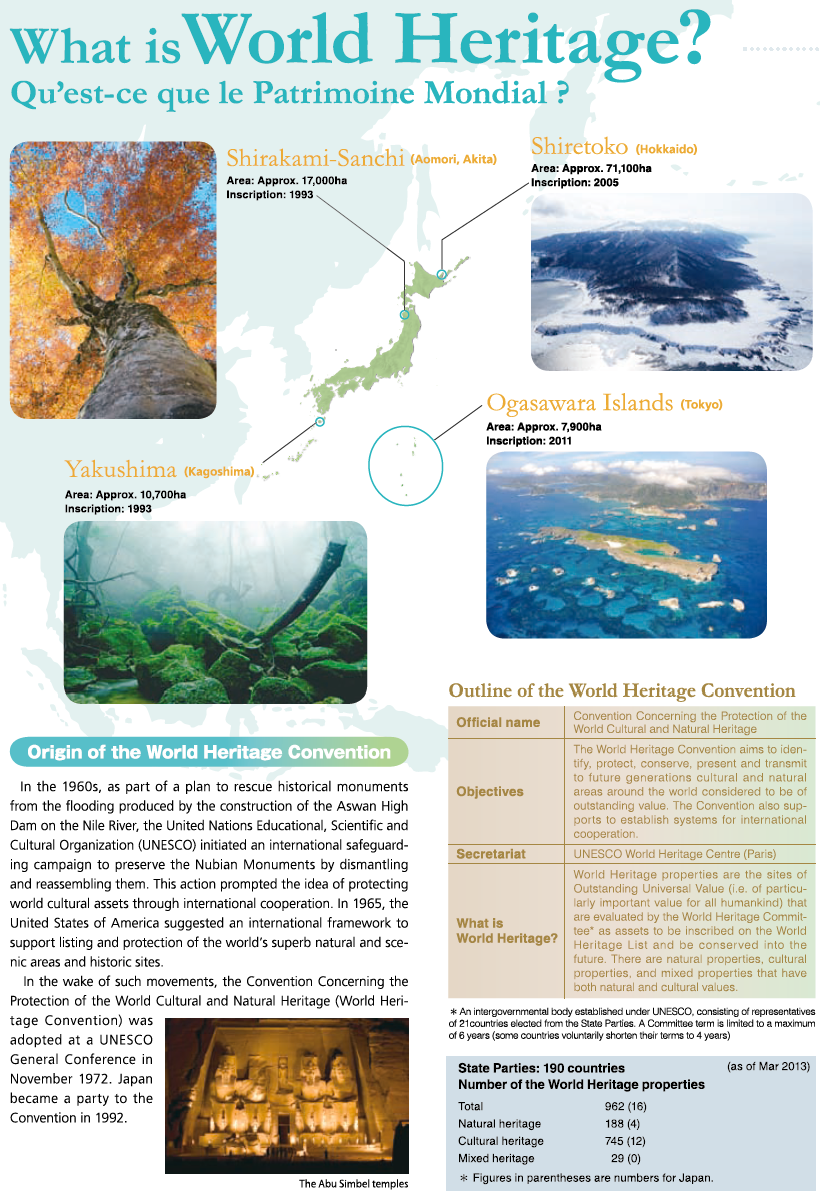

★ 協創教育基礎(英語) 9月中旬~10月初旬

1年生「英語コミュニケーションⅠ」の授業では、ユネスコの世界遺産についての資料(図)や、NHK for schoolなどを利用し、白神山地などのユネスコ自然遺産について学習したあと、

南アルプス国立公園を利用した飯田下伊那の循環型社会についてグループに分かれて話し合いました。

図 ユネスコの世界遺産選定基準資料(文部科学省HPより)

★ 協創教育基礎(国語) 9月中旬~10月初旬

1年生「言語文化」の授業では、東京五輪・大阪万博・リニア新幹線開通など、現在との共通点が多い高度成長期から‘80年代にかけての東京四谷の変化と

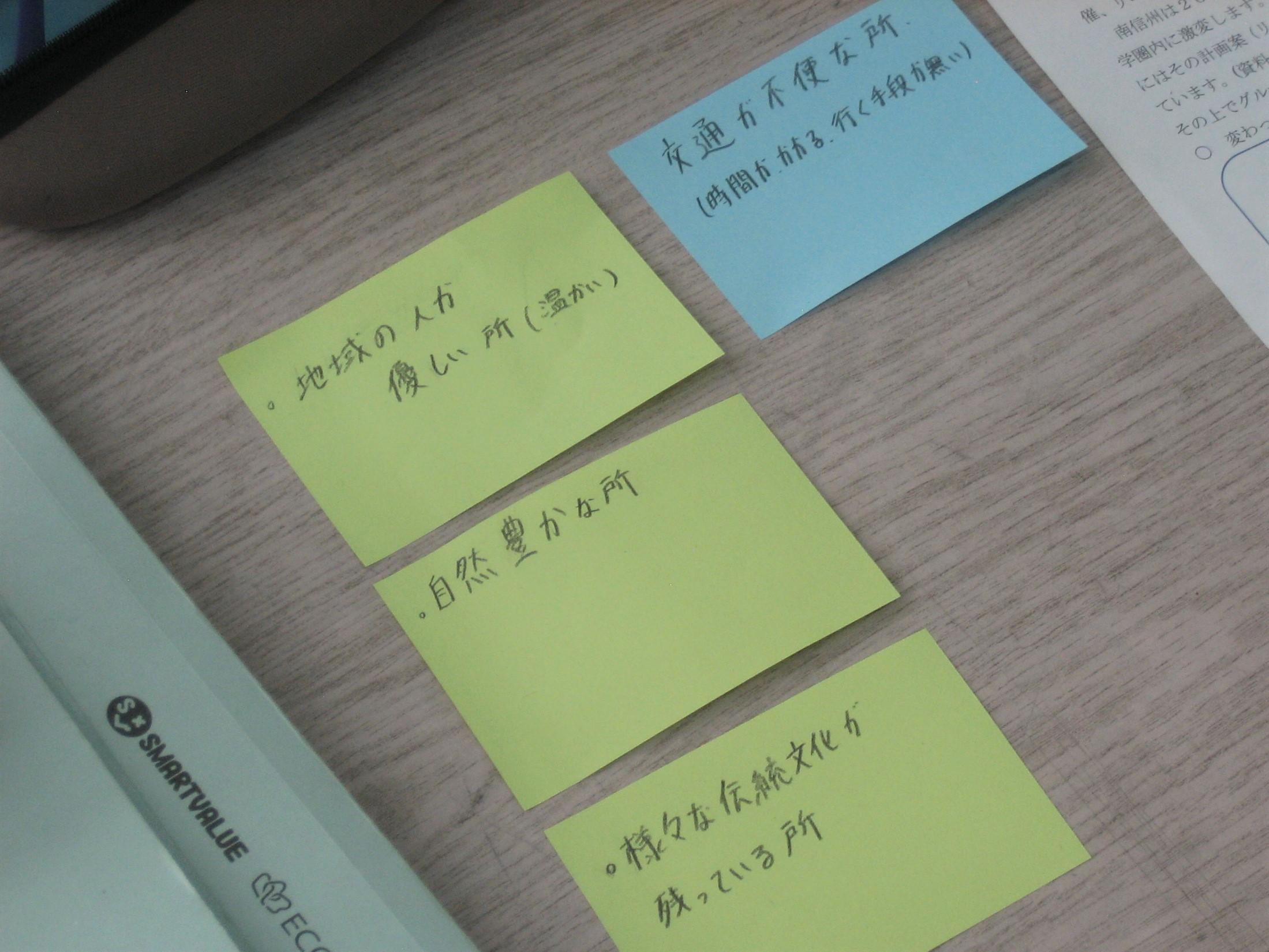

人のつながりを描いた「ナイン」(井上ひさし作)を教材に学習した後、地域の将来像(図1)をグループに分かれて話し合い、発表しました(図2)。

左図1: 生徒が考えた変わって欲しいこと(青付箋)・残してほしいこと(黄付箋)

右図2:生徒が発表する様子

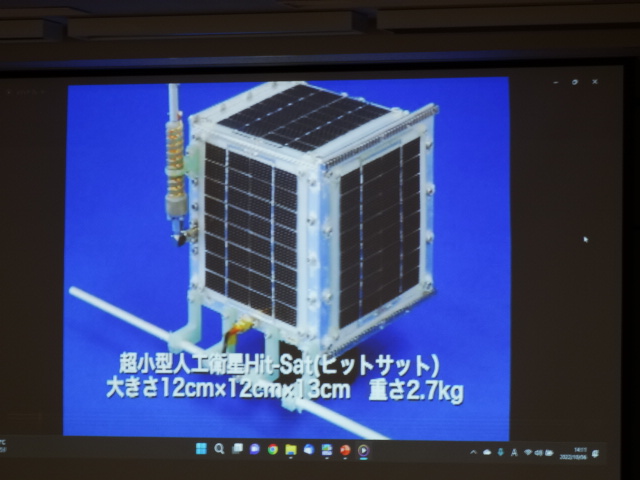

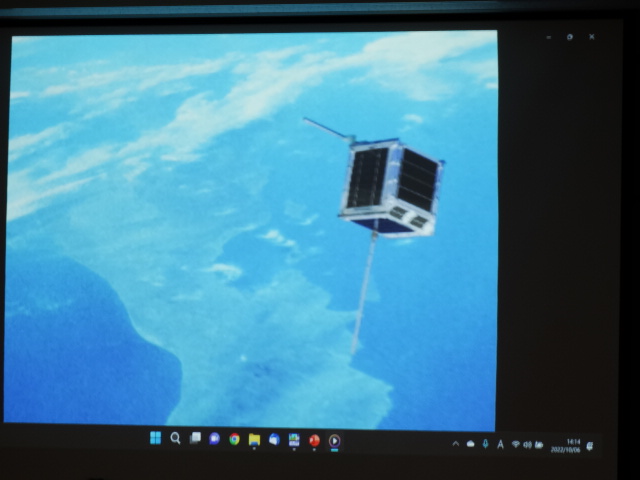

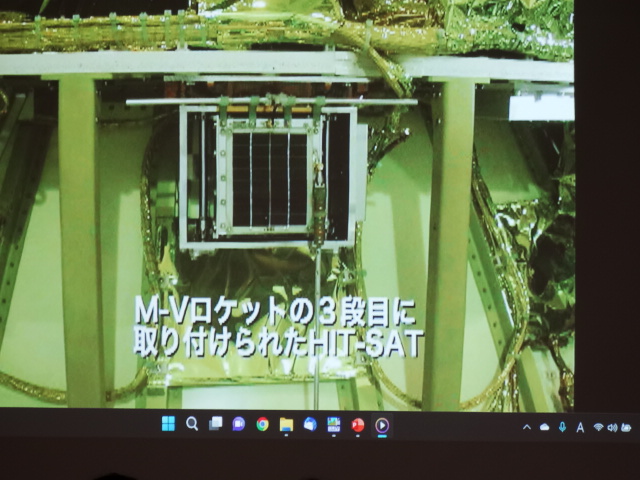

★ 3科合同の講演会を行いました。

機械工学科・電子機械工学科・電気電子工学科の1・2年生(230名)を対象に、北海道科学大学教授三橋龍一先生にお越しいただき、「宇宙と通信」について講義をしていただきました。

ロケットで打ち上げられた小型衛星との通信について学ぶことができました。電波で画像を送る技術に驚き、遠い宇宙が身近に感じることができました。技術の素晴らしさを知り、

これからの各科での学習に好奇心も持って取り組んでいきます。

★ 8月末には、1年生対象に「協創教育基礎」のガイダンスが行われました。

普通科目の授業の中で経済分析や災害対策、文化事業など地域理解の基礎を学びます。

飯田・下伊那地域のまちづくりについて考え、「自ら課題を発見する力」を養います。

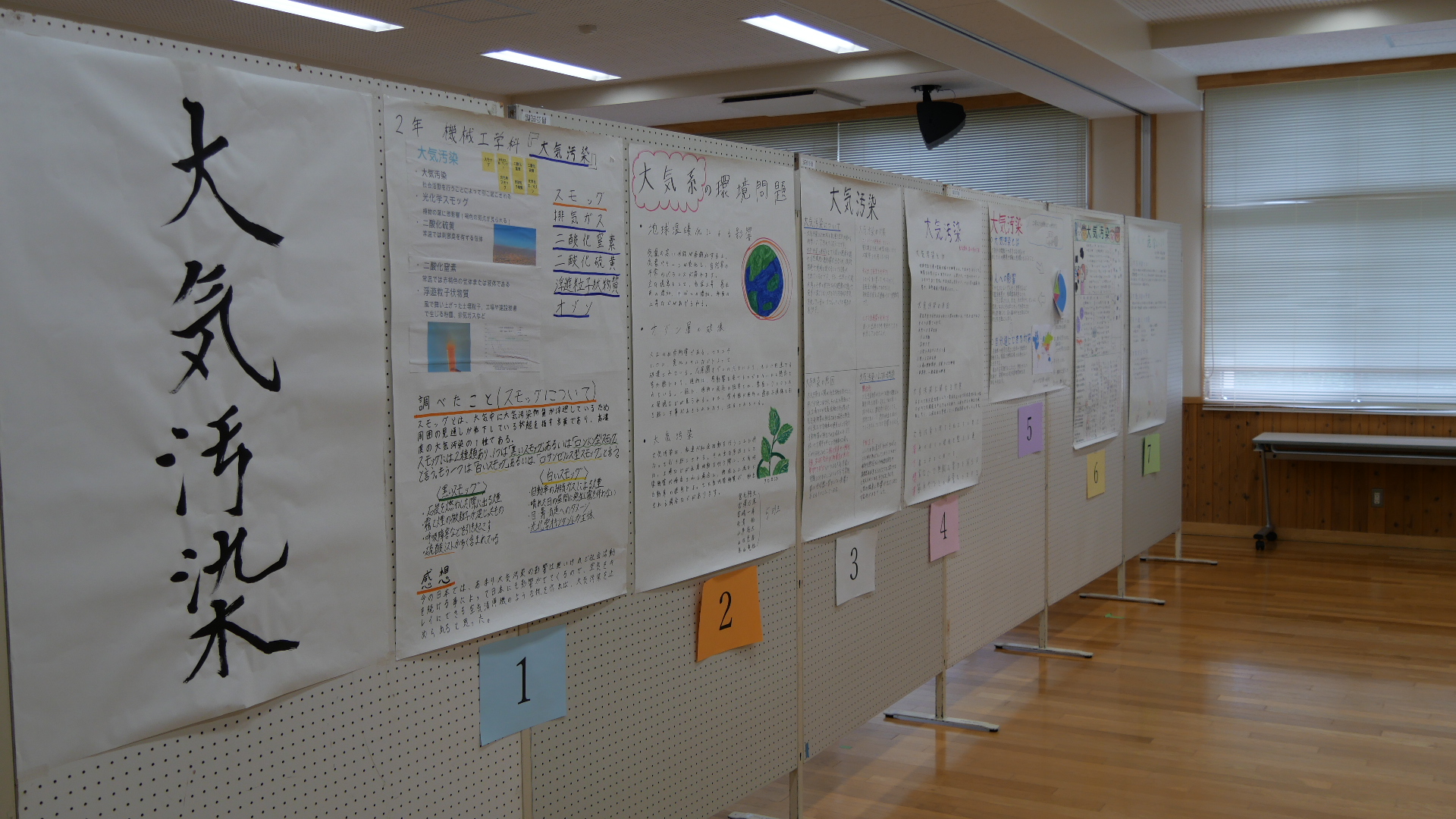

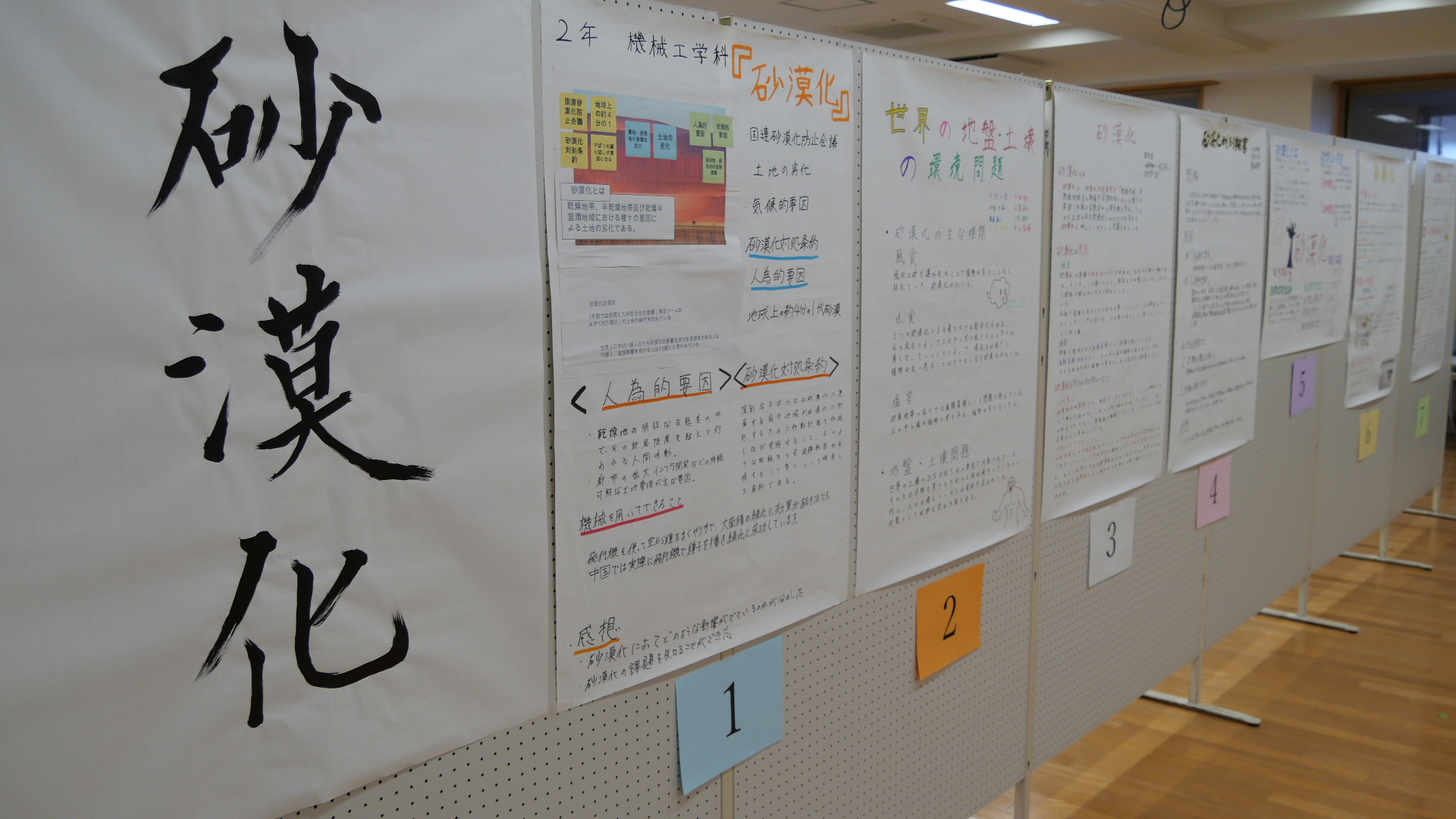

★2学年の「地域ビジネスと環境」では、文化祭で「環境展」を行いました。

環境に関わる10テーマを各クラスごと、模造紙にまとめ、展示発表を行いました。

異なる学科からまとめられた分析や表現方法をみることで、私たちが直面している課題を多く知ることができました。

2学期も、さまざまな課題を解決できる力を養っていきます。

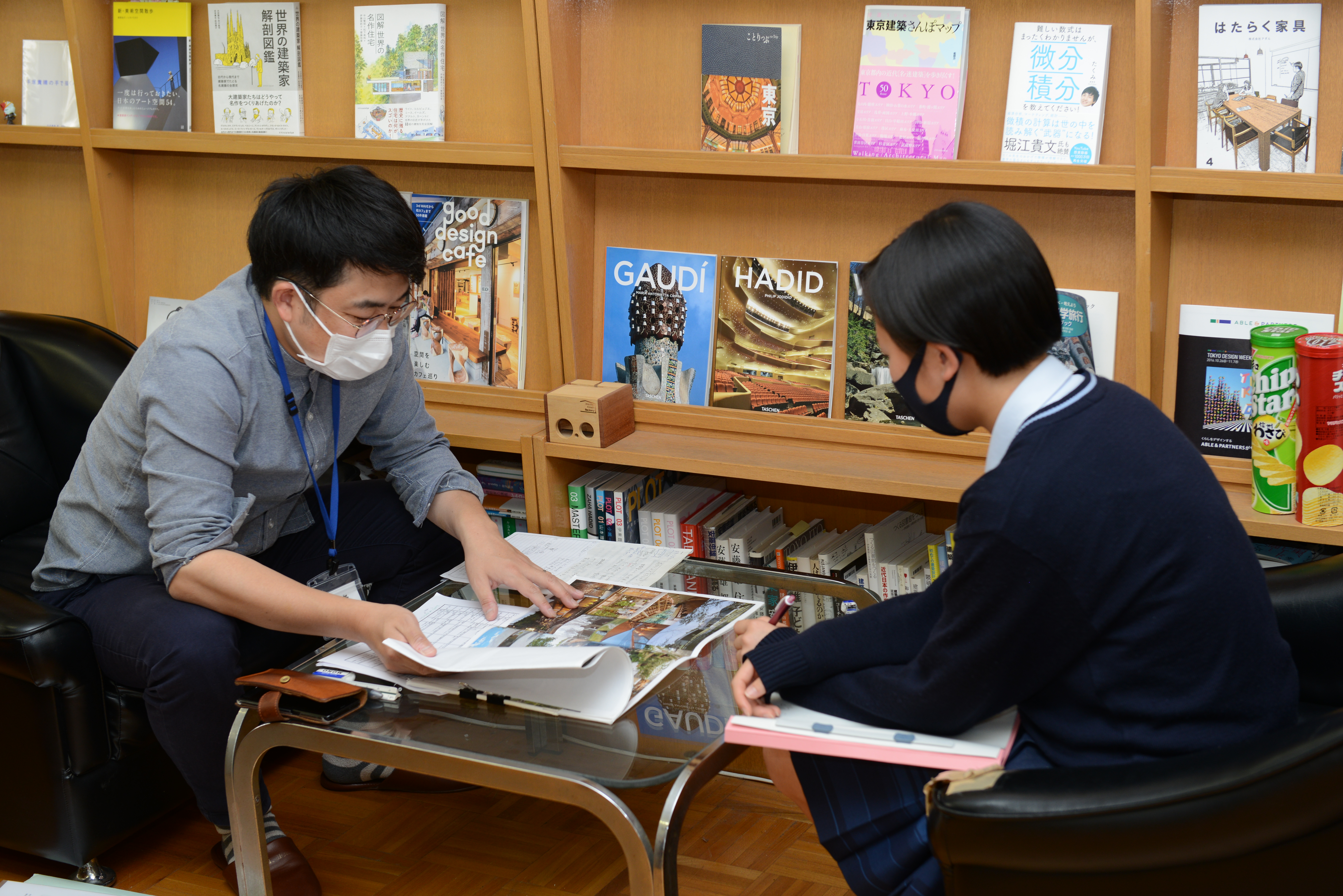

★ 建築学科課題研究ワークショップ

建築学科では、5月27日(金)に長野県建築士会飯田支部の青年女性委員会の建築士6名の方にご協力いただき、課題研究のワークショップを開催しました。

建築士の方々には、生徒自身が考えてきたコンセプトやイメージを聞いていただき、この地域ならではの特色、悩み、疑問に答えていただきました。

生徒は、これから形にしていく建築物に関する多くのヒントをいただきました。このワークショップを機に一人ひとりが作品製作に取り組み、

建築士の方々に成果を見ていただけることを目標に頑張っています。