|

|

| No.019 きなこ中のリンの定量 | |

| < BACK 水質硬度の測定 | NEXT リンゴの収穫実習 > |

| 10月 食品化学の授業で、食品中に含まれるミネラルのうちリンを定量しました。 分光光度計を用いた高度な実験を行いました。 |

|

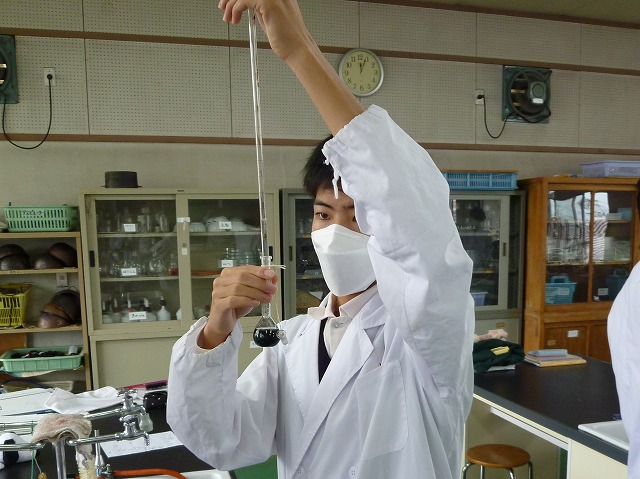

| 今回は、モリブデンブルー法を用いて定量しました。 酸性の溶液中でリン酸は、モリブデン酸と反応しリンモリブデン酸となります。 これを還元すると、モリブデンブルーという青色の溶液に変化します。 この青色の濃さから、リンの量を求める方法です。 |

|

事前にきなこを電気炉を用いて灰化させておきます。 この灰を5mlの塩酸に溶かし、100mlのメスフラスコで定容・希釈した溶液を試料としました。 |

|

まずは、試料溶液とリン酸2水素カリウム標準溶液を10倍希釈します。 リン酸2水素カリウム標準溶液は、リン量の目安として同時に測定します。 |

|

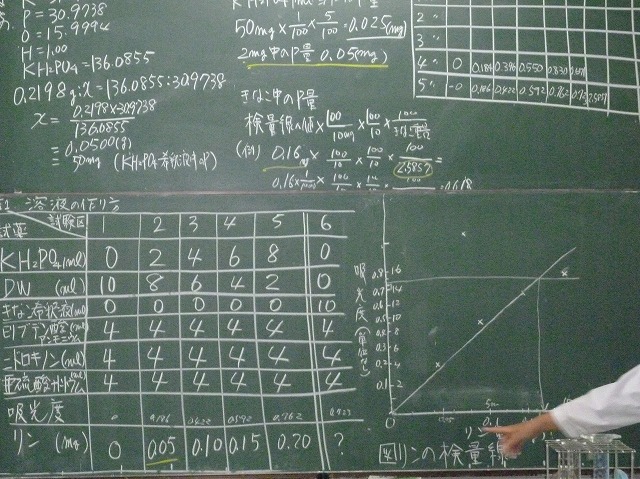

希釈した各溶液を、6本のメスフラスコにそれぞれ採取します。 リン酸標準溶液は、0mlから8mlまで2mlずつ採取量をかえました。 |

|

6本のメスフラスコ全てに、モリブデン酸アンモニウム溶液4ml、 ヒドロキノン溶液4ml、亜硫酸ナトリウム溶液4mlを加えます。 |

|

蒸留水で25mLに定容します。 その後、ふたをしてよく撹拌します。 |

|

この溶液を、測定セル(小さな容器)に注ぎ、分光光度計にセットします。 波長650nmの光の透過率(光が通り抜ける割合、溶液の色にあたる)を測定します。 この値は、機械の中で対数処理がされて吸光度という値として表示されます。 |

|

吸光度をY軸、リン量をX軸として、グラフを作成します。 リン酸2水素カリウムを用いた試験区の値を方眼紙にとり、グラフを作成します。 このグラフを使って、きなこ中のリンの量を求めます。 |

|