| 第5回 サイエンスフォーラム21 短報 |

| 日 時 |

2003年1月31日(木) 13時30分〜15時50分 |

| 場 所 |

諏訪市駅前市民会館 |

| 対 象 |

1・2年生を対象とし、保護者・一般の方の参加も受け付けた |

| 講 師 |

加藤 和人 先生(京都大学人文科学研究所文化研究創造部門助教授)

今井 啓雄 先生(京都大学大学院理学研究科助手)

藤森 俊彦 先生(京都大学大学院医学研究科助手)

中川 真一 先生(理化学研究所発生再生科学総合研究センター研究員)

唐澤 敏彦 先生(農業技術研究機構北海道農業研究センター

生産環境部主任研究官)

山岸 敦 先生(司会/京都大学人文科学研究所文化研究創造部門、

国立遺伝学研究所派遣研究員) |

| テーマ |

「生命科学の今」 〜6人の若き科学者によるシンポジウム〜 |

| 概 要 |

『生命科学の今』をテーマとして、2部構成(途中休憩をはさむ)で実施された。

シンポジウムは、第1部・第2部ともに山岸先生の軽快な司会のもと進行された。

加藤先生から総論として、今年はノーベル賞受賞者ワトソンとクリックがDNAの二重らせん構造 について論文を発表してからちょうど50年にあたり、分子生物学としてスタートしたこの学問領域は、

あらゆる生命現象を対象とする「生命科学」として飛躍的に発展し、現在も発展途上の新しい学問である との説明があった。

細胞・DNA・遺伝子・ゲノムなどについて映像を交えてわかりやすく解説してくださり、さらに生命 科学は医療・食品・環境など様々な領域での研究の基礎となるものであるとまとめられた。特にクローン

の問題点についての指摘は、タイムリーな話題でもあり興味深かった。

中川先生からは、「進化・発生の普遍性について」と題され、目をつくる遺伝子は、すべての動物に おいて大変よく似ているという事実を、マウス(smalleye)、ショウジョウバエ(eyeless)などの

具体例をあげて解説された。触覚のできるところにpax6のタンパク質をうえつけると、そこにある物質 を使って目をつくろうとするという話には驚かされた。

今井先生は、「視覚機能の多様性と受容体タンパク質について」と題され、光を受けた細胞が次々と タンパク質を変化させ、情報を脳へと伝えていく過程の説明からはじまり、光の受容体と基本構造が同じ

といえる他の受容体について、ロドプシンの形を決めれば受容体の形を決定できるとする研究や、ポスト ゲノムプロジェクトとしてのタンパク3000プロジェクトの紹介もあった。前半で説明のあったタンパク質

のアミノ酸配列の違いにより生じる現象を色覚「異常」「正常」と判断してきたことはナンセンスとの話は、 生命科学と社会との関わりの一側面といえよう。

藤森先生は、「細胞の振る舞いから眺める体作り」と題され、発生と形作り、生物の理解にも生物工学的 な技術が必須であるなどの説明があった。発生は一つの細胞である受精卵から始まり、細胞の分裂の繰り返し

によって体が作りあげられるが、動物の形作りの過程では細胞を増やすだけではなく細胞死も同時に必要で、 形作りと細胞死が決まったパターンでプログラム化されているという説明や、マウスを含めたほ乳類の胚は

調節性に富んでおり、これをコントロールできれば医学に応用できるとの解説もなされた。

唐沢先生は、「農業は環境に優しいか?」との問いかけに始まり、農業と環境の問題、農業とバイオ テクノロジーとの関係などについて様々な実例を交えての解説があった。化学肥料の使用を減らして環境に

優しくかつ安全な作物ができるようになったこと、有機農業の研究と実践といった内容に加え、水をきれいに する植物を植えることによる水質の浄化、環境の浄化や修復に微生物を用いるなど環境と生き物との関係に

触れられた。農業とバイオテクノロジーとの関係については、遺伝子組み換え作物について、交配による品種 改良との違いなどの説明があり、除草剤で枯れない大豆、害虫に強いトウモロコシ、日持ちのよいトマトなど

実際に作られた作物の紹介もあった。そして、現在及び今後深刻化する食糧問題、環境問題解決の切り札として 期待されていると結んだ。

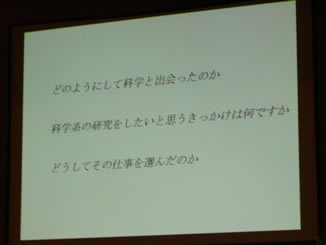

第2部は、事前に講師の先生方に送られた質問に答える方式で進められた。質問を寄せた生徒に改めて会場 で質問してもらう形をとったため、生徒は「自分があたるのではないか・・・」との恐怖感におびえながらも、

若き研究者たちのリラックスした中にも研究の最先端を行く事に対する自負を感じさせるやりとりに、楽しく 興味ある話を聞くことができた。 |

|

| サイエンスフォーラム21 スナップ |

|

室内コンチェルト部が

美しい調べで歓迎の演奏を行う |

|

|

|

| |

6人パネリスト登壇。

第1部は6人の講師の方に、それぞれの専門分野についての講演をして頂く。 |

|

|

|

|

今井先生による

「視覚機能の多様性と受容体タンパク質について」の講演 |

|

|

|

| |

唐沢先生の「農業は環境に優しい?」との問いかけから始まった農業と環境についての講演 |

|

|

|

|

第2部は事前に講師の先生方に送られた質問に答える形で進められた。

生徒の質問に、若き科学者はご自身の体験などを交えながら様々な観点から助言をしてくれ、リラックスした雰囲気で、楽しく興味のある話を聞くことが出来た。 |

|

|

| |

講演会の最後に、講師の先生方一人一人が生徒に対して、エールを送って頂きました。

生徒も若き科学者の語る最先端の生命科学の様子などに触れることができ、有意義な時間を共有出来たようでした。 |

|

|

|

| 講演をして頂いた若き6人の科学者の紹介 |

|

加藤 和人先生

まずは総論として生命科学がどのような学問であるのかを歴史的観点で話され、細胞・DNA・遺伝子・ゲノムなどについても映像を交えて分かり易く解説して頂いた。 |

|

|

|

| |

中川 真一先生

「進化・発生の普遍性について」と題され、ご自身の研究テーマである"目をつくる遺伝子"について講演した頂いた。 |

|

|

|

|

今井 啓雄先生

母校のためにと、今回の講演会の切っ掛けとなるメールを送って頂いた。「視覚機能の多様性と受容体タンパク質について」というテーマで講演をして頂く。 |

|

|

|

| |

藤森 俊彦先生

「細胞の振る舞いから眺める体作り」をテーマに、発生と形作り、生物工学的な技術の重要性などの講演をして頂いた。 |

|

|

|

|

唐澤 敏彦先生

植物と微生物の共生や遺伝子組み換え作物の研究から具体的事例を挙げて、新しい有機農業が展望される旨を講演された。 |

|

|

|

| |

山岸 敦先生

第1部、第2部とも軽快なテンポで司会進行をして頂き、今回の講演会を肩肘の張らないリラックスした雰囲気なものとして頂いた。 |

|

|

|